SEO対策の難易度は高まるばかりで、十分な成果を得るのは容易ではありません。

繰り返される検索アルゴリズムのアップデートや、目まぐるしく変化するトレンドなど、追うべき情報があまりにも多いことも要因の一つです。

この記事では、SEO対策を進めるうえで知っておくべきGoogleの原理原則から、最新トレンドなどをSEO業界20年のねぎお社長がわかりやすく解説します。

SEO初心者の方から、すでに取り組んでいる中級者の方にも役立つ本質的な内容ですので、ぜひ参考にしてください。

SEOとは?

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の略称で、「検索エンジン最適化」を意味する言葉です。

特定の検索クエリ(ユーザーが検索に使用する語句や複合語)に対し、Googleの検索エンジンに自社コンテンツが有益で価値があると評価させ、検索結果の上位表示を狙う施策を「SEO対策」と呼びます。

検索上位を獲得することで自社サイトへの検索流入数を増やし、売上や資料請求などの成果につなげることを目的としています。

例えば、以下は「SEO 対策」というキーワードで検索した際に表示される結果です。

赤枠で囲った部分が、SEO対策によって上位表示されている自然検索(=オーガニック検索)の結果です。

青枠で囲われ「広告」と表示されている部分は、Googleに広告費を払うことでユーザーの目につきやすい場所に表示させているものになります。

上位表示されたサイトは多くのアクセス数が期待できるのはもちろん、SEO対策による集客であれば、リスティング広告と違ってクリック毎に広告費がかからないことが大きな特徴です。

しかし2005年からSEOコンサル業に携わっている者として、SEO対策の難易度は年々上昇していると実感しています。

背景としては、以下のような理由が挙げられるでしょう。

- 新規参入などにより競争が激化している

- SEO対策として実施すべき施策の守備範囲が拡大し、求められるスキルのレベルも上がっている

- 対応すべき内容が増えた結果、施策の優先順位を見極めるのが難しくなっている

- サイトごとに必要な知識レベルが多様化してきている

このような状況において、難易度が上がり続けるSEOの大筋をつかみ、どのように対応していくべきかを解説していきます。

参考:SEO対策が難しいと感じても最低限知っておくべき知識と初心者が失敗しがちな罠とは

SEO対策の目的

そもそも、SEO対策を行なう目的とは何でしょうか?

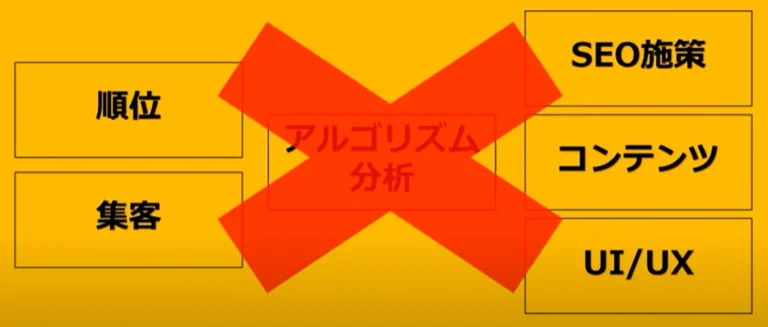

ありがちな勘違いとして、本来は売上向上などの目的を達成するための手段であるはずのSEO対策が、目的化してしまうことです。具体的には、サイトの検索順位向上やアクセス数アップをSEO対策の目的として掲げるケースです。

しかしSEOのためのサイト改善、コンテンツ制作を行なう「SEOファースト」の考え方では、サイトを訪れるユーザーを置き去りにしてしまい、求める成果を得られません。

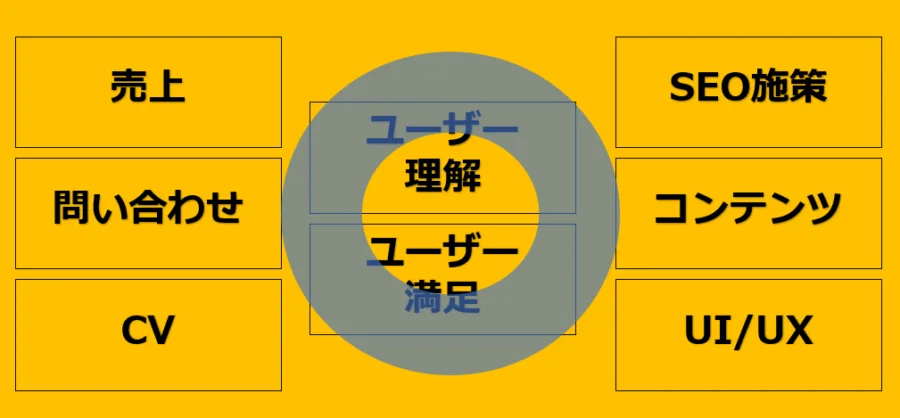

サイト運営の本来の目的は、商品の売上や問い合わせ件数など、最終的な成果(CV=コンバージョン)の獲得であるはずです。

これらの本質的な目的を達成するためには、ユーザーを深く理解し、欲求を満たすことを軸に据える必要があります。

SEOは、ユーザーの悩みを効果的に解決したり、サイトの利便性を高めたりするための一つのツールにすぎません。

あくまで最終的な目的を達成するための手段であり、SEO対策そのものを目的だと誤認しないようにする必要があります。

SEO対策のメリット5選

最終的な目的を達成するために必要な集客は、SEO対策以外にもさまざまな手段があります。なかにはSEOよりも簡単で、早く効果を実感できるものもあります。

ではなぜ、多くの企業があえて難易度の高いSEO対策に取り組むのでしょうか?

ここでは、SEO対策に取り組むメリットについて解説します。

圧倒的な集客力で検索流入を増やせる

長年SEOコンサルタント業として多くの企業様の実例を目にしている立場から、SEOはその他の方法と比較して圧倒的に集客力が強いことを実感しています。

具体的には、さまざまな集客経路があるなかでもSEOが占める割合は一般的には6~7割、場合によっては8~9割にのぼるケースもあるほどです。

Web広告やSNSなども集客に有効であることはもちろんですが、基本的に費用のかからないSEOでこれほどの成果を上げられれば、強力な武器になるのは間違いありません。

繰り返しになりますが、SEO対策を行なう最大のメリットは集客力の向上です。

特に、オーガニック検索流入(広告枠を除く自然検索からの流入)を増やせるのは、SEO対策の最大のメリットであり、大きな強みであるといえます。

「ストック型」の集客手段で、サイトそのものが資産になる

SEO対策は、一度仕組みを構築したら半永続的な効果を上げる「ストック型」の集客方法です。 広告のように費用がかかり続ける施策とは異なり、良質なコンテンツをコツコツと作り続けることで、集客も少しずつ積み上がっていきます。 また、制作にある程度の費用(外注費など)をかけたとしても、コンテンツはサイトの資産として残り続けます。

このように、費用を抑えながら中長期的な効果を見込めるSEO対策は、予算に限りがある中小企業様には特に最適な施策です。

関連記事:SEO対策の費用相場は?施策別の料金や安く抑えるためのポイントを紹介

顕在層・潜在層の両方にアプローチできる

SEO対策は、異なる段階にいるユーザー層それぞれにアプローチできることも大きなメリットです。

ニーズが明確な顕在層に対しては、最終的な成果までの距離が近い検索キーワードを想定できれば、より購買意欲の高い層をターゲットに定められます。 提供する商品やサービスの見込み客にはどのような悩みがあり、どのような情報を求めているのかを推測することで、顧客への認知、育成、そして獲得までできる効率的な施策となります。

一方で、現時点のニーズを自覚していない潜在層には、自社サイトや商品・サービスの認知を高めるブランディングが可能です。 SEO対策を通じて露出を増やし、信頼や共感が集まれば、相対的に価値が向上し、他社との差別化も図れます。

サイト全体のユーザビリティが向上する

SEO対策を正しく行なうことで、結果的にユーザビリティが向上した良質なサイトへと進化させることができます。SEO対策は、ユーザーファーストを徹底するGoogleの使命・方針に追従することでもあるためです。

Googleが求めるサイトの理想像に近づけていくことは、結果的にユーザー体験が最適な状態になるように、自社サイトを改善することに繋がります。

例えば、ページ表示速度の改善やユーザー体験の向上を目的とするSEO対策の結果として得られるのは、検索順位の上昇にとどまりません。ユーザーにとって使いやすく有用なサイトに育つことで、運営者のみならずユーザーにとってもメリットの大きい施策なのです。

広告費をかけずに集客できる

Web広告(リスティング広告やディスプレイ広告など)は、サイトへの流入を増やす方法として効果的であることは間違いありません。 しかし、広告を出稿している期間は、継続的に広告費の支払いが必要です。 言い方を換えれば、広告の出稿を中止すれば、当然のことながら広告経由の集客はゼロになります。

一方で、SEOでの集客に広告費はかかりません。 SEO対策の効果を実感するまでは根気と時間がかかるものの、いったん軌道に乗れば、広告費をかけずに高い集客効果を得られるメリットがあるのです。

SEO対策のデメリット3選

SEO対策にはメリットが多い一方で、デメリットがあるのも事実です。 しかし事前に理解しておくことで、必要な知識を身に付けたり、対応が難しい範囲は専門家へ相談したりしてカバーする手段を探すこともできます。

成果が出るのに時間がかかる

前提としてSEO対策は、施策の実行から成果を得るまでに一定以上の時間がかかります。 中長期的な成果を望めるストック型の資産となるまでは、特に最初の半年から1年ほどは、ほとんど成果を実感できない我慢の期間となることも珍しくありません。 そのため、成果の即効性を求めるケースには向いていないということを理解しておく必要があります。

目に見えた成果が出ない間も、コツコツとコンテンツを積み上げる必要があるため、方向性が間違っていないかどうか不安になることもあるかもしれません。 さらに、正しい対策をしなければ、いくら時間をかけてもほとんど効果が出ないケースもあり得るのです。

そのため、「初めてのSEO対策で方向性に不安がある」「年単位でSEO対策を行なったが成果を感じられない」などの場合は、内製だけでSEO対策を行なうのはおすすめできません。

専門的な知識が必要

SEO対策で成果を上げるためには、正しい専門知識が欠かせません。

知識のないまま行なった施策が、Googleのガイドライン違反によってペナルティの対象となると、それまで時間をかけて積み上げたものを一気に失うおそれもあるため注意が必要です。安全にサイト運用するためには、ルールを理解し、正しい知識を身に付けることが求められます。

また一度施策を実行したら、それで終わらないのがSEO対策の難しいところ。なぜなら、Googleは日々検索精度を高めるためにアルゴリズムの改良をしているからです。

特に年に3~4回前後実施されるコアアルゴリズムアップデートでは、大規模な順位&アクセスの変動が発生することが多々あります。常に最新情報を追い、大きく順位が変わった場合には、適切な対応をするための知識も必要です。

ユーザーが調べない情報へのSEO効果は薄い

顕在的なニーズに対して対策しやすいという強みがある反面、SEOでは認知度の低い情報への対策は難易度が高くなります。

例えば、すでに人気の高いサービス名で検索するユーザーは、当然のことながら多く存在します。 一方で、開発されたばかりで広告もまったくうっていないようなサービスは、名前すら世間に認知されていない状態であり、当然検索されることもありません。

認知度の低い情報をキーワードに設定したSEO対策を行なっても、そもそも検索するユーザーがいないため、上位表示できたとしても最終的な成果にはつながりません。 このようなケースでは、提供するサービスに対する潜在的な顧客を想定したキーワードを設定して集客するなど、初心者には少し難易度の高い施策も必要です。

SEO対策の前に、知っておくべきGoogleの原理原則

SEO対策で最も重要なのは、ユーザー満足度の高い価値あるコンテンツの提供です。 質の高いコンテンツの制作には、Googleが基本理念として掲げるユーザーファーストや、Googleの原理原則を正しく理解する必要があります。

なお、ひと昔前には、質よりも量を重視したコンテンツをサイト内に設置するSEO手法が存在したのも事実ですが、現在では通用しません。 SEO対策の効果が出るまでには時間がかかることも念頭に置きながら、長期的な資産となる、質の高いコンテンツを積み上げることがSEO対策の基本方針となります。

ここでは、良質なコンテンツ作りに欠かせないGoogleの原理原則を解説します。いずれも、SEO対策に取り組むうえで最低限知っておくべき基礎的な知識です。

Googleの使命

SEOの主戦場となるGoogleプラットフォームの原点や基本方針を理解することで「SEOで成果を出すためには何を意識すれば良いのか」が見えてきます。 Googleの原点および企業理念ともいえる「Google の使命」には、以下のように書かれており、一貫してユーザーファーストであることがわかります。

Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスして使えるようにすることです。

Googleについて | Google

また「検索に対する Google の方針」においては、以下のような考え方を知ることができます。

- 関連性と信頼性が最も高い情報を提供する

- 情報アクセスの機会を最大化する

- 情報を最もわかりやすい形式で提供する

- プライバシーを保護する

- Google が販売するのは広告のみ

- コンテンツを生み出す人々の成功を後押しする

出典:検索に対する Google のアプローチ|Google

つまりGoogleは、上質で有益な情報をユーザーに提供するための手助けをする存在であり、コンテンツ制作側にとっても決して敵対するような関係ではないことが理解できます。

Google が掲げる10の事実

「Google が掲げる10の事実」は、前述した企業理念ともいえる「Google の使命」をさらに具体的に10の項目で示したもので、会社設立の数年後に策定されました。

10のリストは、事実に変わりがないことを確認するために随時見直すとともに、これに従うように努めるとGoogleが明言しているものです。 Googleの考えや理想を示す「Google が掲げる10の事実」を知ることは、検索エンジンの仕組みやSEO対策の本質を理解する手助けとなります。

以下は、「Google が掲げる10の事実」の10項目を抜粋して引用したものです。詳細な内容は引用元のページで確認できます。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツを着なくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

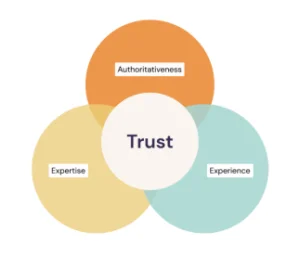

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)を示す略語で、Googleが検索品質評価ガイドラインのなかで、ページの品質を評価するうえで最も重要視している考えられる項目です。

経験は、先立って示されていたE-A-T(専門性、権威性、信頼性)にあとから加えられた項目で、コンテンツの内容が実体験に基づいているかどうかを評価するものです。 インターネット上で集められる情報をまとめただけのコンテンツよりも、独自の経験談を織り込んだり、実際に経験した本人がコンテンツを作成したりすることで、高い評価を得られる可能性があります。

専門性は、扱うトピックに関して十分な専門性を有しているかが求められます。 例えば法律に関するコンテンツであれば、弁護士が執筆・監修しているかどうか、最新情報になっているか、具体的な体験談(判例)を元にしているか、などの要素が挙げられます。

権威性は、サイトの運営者がそのトピックで権威があると認められている会社(もしくは人物)であるかが指標の1つと考えられます。 例えば法律に関するサイトであれば、同トピックを扱うページからリンクが貼られているか、誰もが知っている会社(もしくは人)が運営しているか、などが挙げられます。

信頼性は、上記の図でも分かる通り、E-E-A-Tの中心に位置するする概念です。信頼性を高めるため、経験、専門性、権威性が必要であると考えるとわかりやすいかと思います。

E-E-A-Tはコンテンツの品質を評価する際にGoogleが非常に重要視している項目であり、高品質なコンテンツを公開するうえで必須の考え方といえます。 次項で説明する「YMYL」と呼ばれるトピックでは、特に重要な要素です。

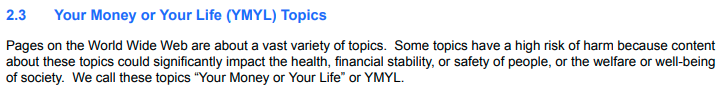

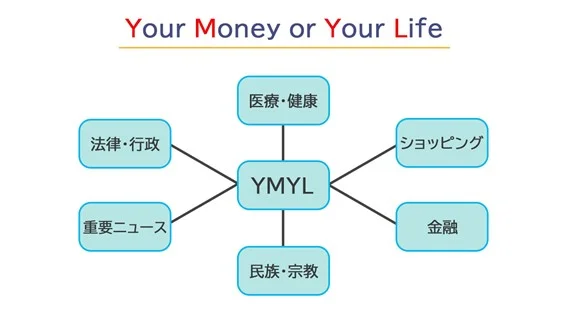

YMYL(Your Money or Your Life)

YMYLとは、”Your Money or Your Life”の略語で、Googleの検索品質評価ガイドラインで「人々の幸福、健康、経済的安定、安全に影響を与える可能性のあるページ」として言及されています。

YMYLに該当するトピックは、おもに医療・健康系サイト、法律系サイト、保険・金融系サイト、人種・宗教系サイトなど、人々の生活に密着しており、誤った情報によってネガティブな状況に陥る可能性があるトピックが対象となります。

YMYLかどうかの判断が難しいトピックもありますが、2022年6月の検索品質評価ガイドラインの更新時に、ほとんどのサイトはYMYLには該当しないと言及があり、YMYLかどうかの判断基準として、以下のような考え方が記載されています。

YMYLの例

- 小さな間違いでも害を及ぼす可能性がある場合

- 慎重な人であれば専門家や信頼できるソースをあらためて探すような場合

非YMYLの判断例

- 友人に相談すれば事足りるものはYMYLでない可能性が高い

YMYLに該当するトピックを扱う場合は、特にE-E-A-Tを意識したコンテンツ作成が重要です。 YMYL対策を知りたい方はGoogleが重視するYMYL分野のSEO対策を参考

Googleが提示するコンテンツ品質を問う23の質問

Googleは、質の低いコンテンツの評価を下げることで、質の高いコンテンツの評価が上がることを目指しています。E-E-A-Tは、Googleが品質を判断する重要な考え方ですが、それだけで実際にコンテンツがユーザーにとって有意義なものかを判断するのは難しい面もあります。

コンテンツの品質が本当に十分かどうかを常に判断するのは難しいことですが、Googleは以下の質問に対して「自問自答」することをアドバイスしています。

【Google公式情報:ページや記事の品質を評価するために使用できる23の質問】

- 記事に掲載されている情報は信頼できるものであるか。

- 記事は、トピックに関して明らかに十分な知識を持つ専門家や愛好家によって書かれているか。内容の薄いものになっていないか。

- サイトに、同じトピックや類似のトピックに対してキーワードのバリエーションをわずかに変えただけの、重複している記事や冗長な記事が含まれていないか。

- サイトにクレジット カード情報を登録することに抵抗はないか。

- スペルや文体の間違い、事実誤認がないか。

- トピックは、サイトの訪問者が本当に求めるものを提供しているか。検索エンジンで上位に表示されることだけを狙って作成されていないか。

- 独自のコンテンツや情報、独自のレポート、独自の調査、独自の分析内容が記載されているか。

- 検索結果に表示された他のページと比較して、より実質的な価値を提供しているか。

- コンテンツの品質管理はどの程度行われているか。

- 記事は公平に書かれているか。

- サイトは、トピックの専門家として認知された機関が運営しているか。

- コンテンツが多数のクリエイターへの外部委託によって大量に制作されているために、または複数サイトの大規模なネットワークに拡散されているために、個々のページまたはサイトのプレゼンスが低下していないか。

- 記事は適切に編集されているか。急いで制作されたような印象を与えていないか。

- 医療関連のクエリの場合、サイトの情報が信用できるものであるか。

- サイトの名前を見て、信頼できるソースから提供されていると認識できるか。

- 特定のトピックについて包括的または詳細に説明しているか。

- 自明のことだけでなく、洞察に富んだ分析や興味深い情報を提供しているか。

- 自らブックマークする、友人と共有する、または友人にすすめたくなるようなページか。

- 主要なコンテンツから注意をそらす、またはコンテンツの妨害となるほどの大量の広告が掲載されていないか。

- 印刷物としての雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値があるか。

- 記事が短かすぎないか、不完全でないか、有用な詳細情報が不足していないか。

- 細部まで注意を払ったコンテンツと、注意を払っていないコンテンツが混在していないか。

- サイトのページを閲覧するユーザーからの不満が想定されるか。

https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality?hl=ja

自身で作成したコンテンツに対して上記の質問を投げかけることで、十分な質が保たれているかの判断の一助となります。

SEOを行なううえで、Googleがどういった評価指標と考え方でコンテンツを評価しているかを理解することが、SEOを成功させることで重要なことと考えます。 抽象的な表現で使われることが多いユーザーファーストのコンテンツですが、Googleが公開している情報をヒントに、日々コンテンツの更新を心がけましょう。

Googleのガイドラインとペナルティ

SEOは無料で見込みユーザーを集客できるその一方で、Googleが定めるガイドラインを遵守する必要があり、違反した場合には重大なペナルティが課せられることがあるため注意が必要です。

ウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)は、Google検索に表示されることを望むウェブマスターであれば必ず守るべき明確なルールです。

たとえ意図的でなくとも、ガイドライン違反だと判断されたことで、これまで積み上げてきたサイトがまったく表示されなくなってしまうおそれも否定できません。 ペナルティに該当する可能性のあるスパム行為については、記事内の後半で解説します。

【SEO対策】Googleの検索順位はどう決まる?

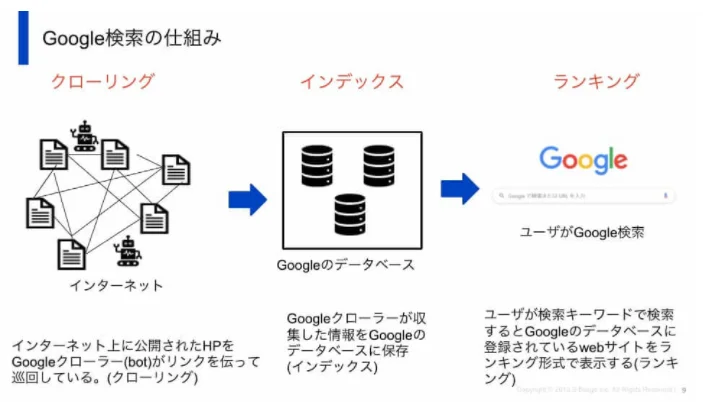

Googleの検索エンジンの仕組みをわかりやすく表すと、上記のように3つの工程にわかれています。ここでは、それぞれの機能の仕組みについて解説します。

1.クローリング:サイトを見つける

クローリングとは、ロボットプログラム(=クローラー)がWeb上を巡回し、新たに公開されたサイトやコンテンツなどの情報を収集することを指します。

検索順位の上位を獲得するためには、まずはWeb上に存在する膨大な数のページのなかから、クローラーに存在を見つけてもらうことが必要です。 しかし、特に新規で立ち上げたサイトなどは、なかなか気付いてもらえないケースも少なくありません。クローラーに見つけてもらいやすくすることを「クローラビリティ―を向上させる」と言いますが、大事なSEO施策の1つです。

具体的には、パンくずやページ内リンクなど内部リンクの改善、サイトマップ作成・送信などがあります。また、Googleが提供する無料分析ツール「サーチコンソール」にサイトマップを送信する方法があります。 以下の記事では、サーチコンソールの登録・設定方法から、サイトマップ送信方法、また中級者向けの活用方法まで幅広く解説していますので参考にしてください。

初心者でも簡単!サーチコンソールの登録・設定方法と使い方を徹底解説

2.インデックス:サイトを登録する

ここでのインデックスとは、クローラーが収集した情報がGoogleのデータベース上に登録されることです。ただし、すべてのページが登録されるわけではありません。

既存のサイトと重複していると判断されたもの(コピーコンテンツ)や、低品質なものなどはインデックスから除外されます。特に昨今では、インデックスされるために求められるサイトの品質が高まっています。 公開したページは、インデックスされて初めて検索結果の対象となります。仮にインデックスされなければ、インターネット上に存在しないのと同様で、ユーザーの目に触れることもありません。

自社サイトのなかでインデックスされているページを確認するためには、サーチコンソールのURL検査機能で確認することができます。 また、以下の画像のように「site:」に続けてサイトURLを入力することでも調べられます。

公開後なかなか順位がつかないときは、そもそもインデックスされているかどうかを確認しましょう。 また、順位がついていたのに急にランキング圏外になってしまったという場合には、インデックスを外されていないかどうかを調べることをおすすめします。 以下の記事では、特定のページについてインデックス状況を確認する方法についても解説しています。

3.ランキング:検索結果に表示する

ランキングは、インデックスされたサイトを、さまざまな要素から判断される総合評価が高い順に検索結果に表示することです。 膨大なページに対して自動的に順位を決定する仕組みは「検索アルゴリズム」と呼ばれ、評価基準は日々更新されています。 おもにユーザーの検索キーワードとの関連性が高いもの、ユーザーに役立つ良質な情報だと判断されたものが上位に表示される仕組みです。

Googleのランキングシステムの概要は、以下のページで公表されています。SEO対策に取り組む際には一読しておきましょう。

結果を自動的に生成する仕組み | Google Search

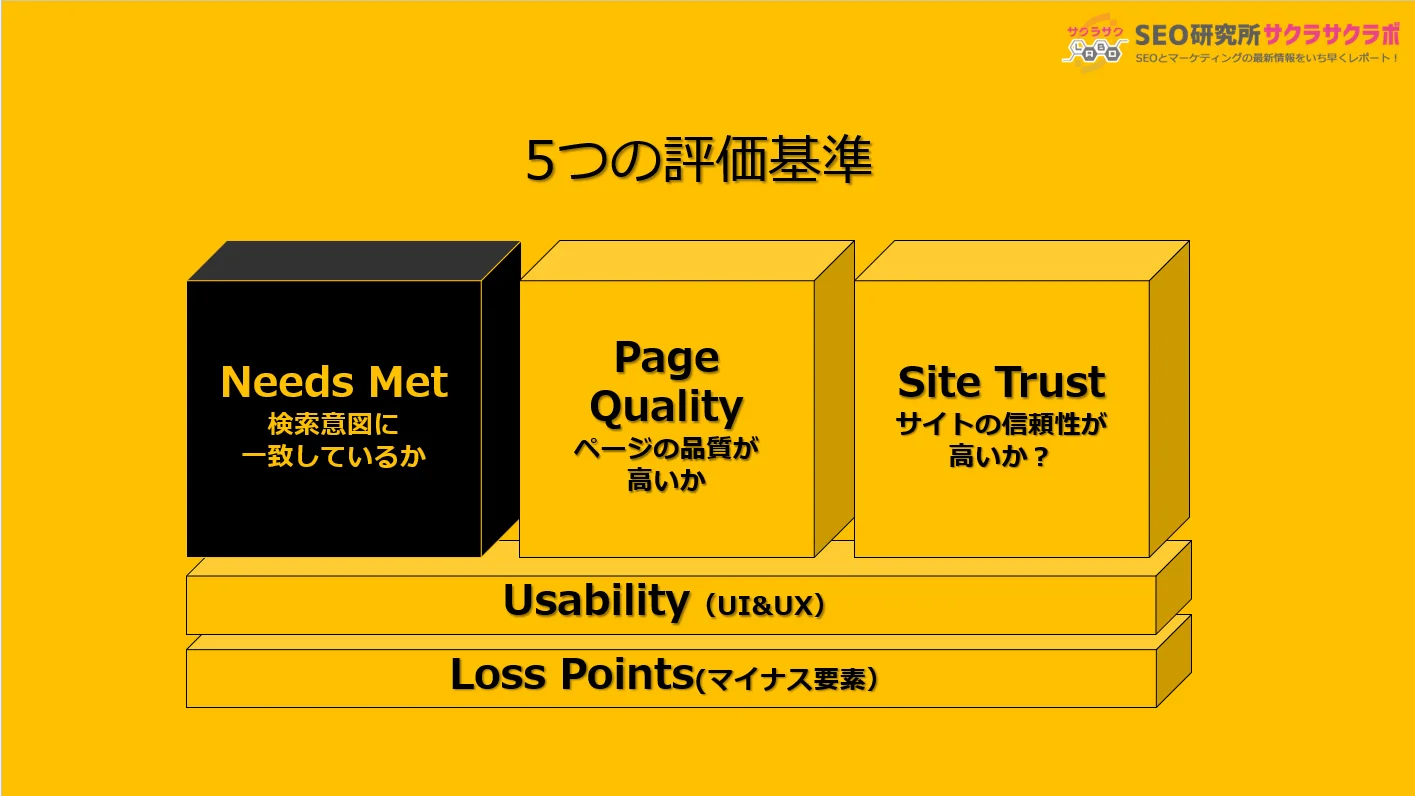

SEO対策で上位表示をさせるための5つの評価基準

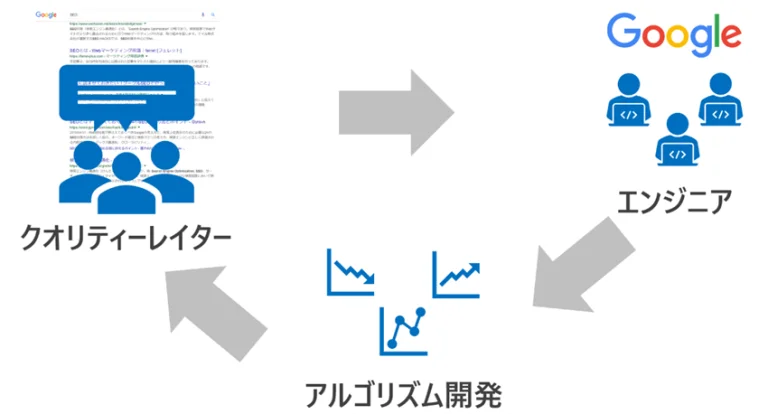

Googleは、検索結果の質を以下のような流れで評価し、随時改良を加えています。

- 検索品質評価者(クオリティーレイター)と呼ばれる人材が、品質評価ガイドラインに従って検索結果の質を確認する

- 集められたデータをGoogleのエンジニアが確認し、アルゴリズムがうまく機能しているかを検証する

- 必要に応じて、アルゴリズムに改良を加える

つまりGoogleで上位表示を狙うためには、品質評価ガイドラインを正しく理解したうえでサイトおよびコンテンツ制作を行なう必要があります。 この項では、Googleの品質評価ガイドラインから読み解いた、重要な以下の5つの評価基準について解説します。

参考:厳格なテストで検索機能を改善 | Google Search

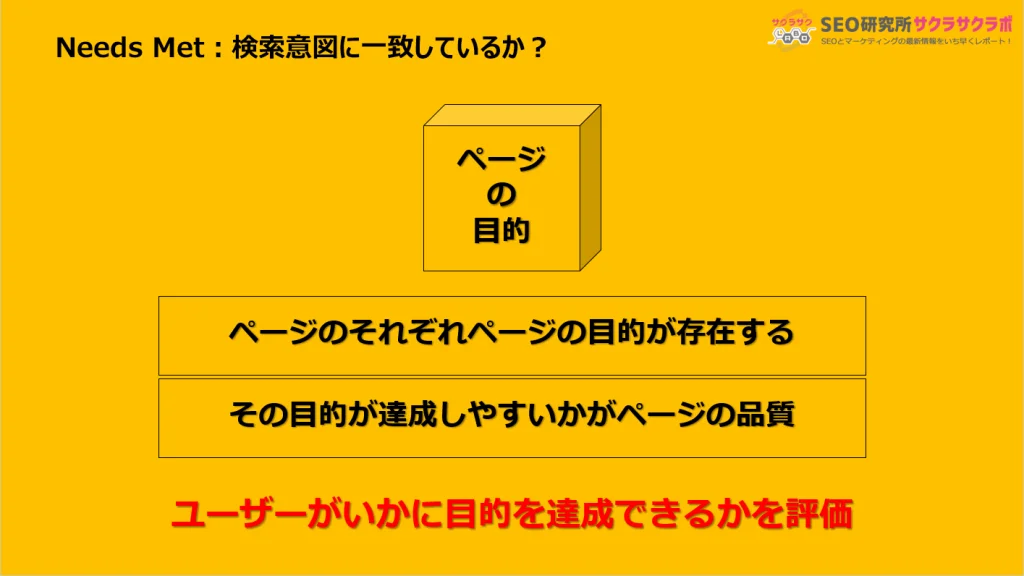

Needs Met:検索意図に一致しているか?

Googleに評価されるための大前提となるのは、ユーザーの検索意図を正しく理解したコンテンツを提供することです。 何かしらの目的を持って検索を行なっているユーザーのニーズはそれぞれで、検索クエリ(実際に検索に使用した語句)ごとに4種類に分類されます。

| クエリの種類 | おもな検索意図 | 検索クエリの具体例 |

|---|---|---|

| Knowクエリ | 知りたい | 「そばかす 原因」「SEO対策 とは」など |

| GOクエリ | 行きたい | 「カフェ 渋谷」「福岡 観光スポット」など |

| Doクエリ | したい | 「筋トレ 簡単」「ハンバーグ 作り方」など |

| Buyクエリ | 買いたい | 「ワンピース 通販」「ノートパソコン 比較」など |

クエリごとに異なるユーザーニーズを満たすコンテンツを提供することで、Googleからの評価を得られるとされています。 逆にどんなに高品質であっても、検索意図と一致していないコンテンツは高い評価を得ることはできません。

検索意図を満たしていることを大前提としたうえで、ユーザーの求める情報が網羅されているか、即座に検索意図を満たしているかどうかなどが評価基準とされています。 Needs Metを満たすことは、コンテンツの成果を上げるための最重要項目と考えてください。

以下の記事では、品質評価ガイドラインのなかでも重要なNeeds Metについて、さらに詳しく解説していますので是非一読ください。

Google検索品質評価ガイドラインのNeeds Metとは

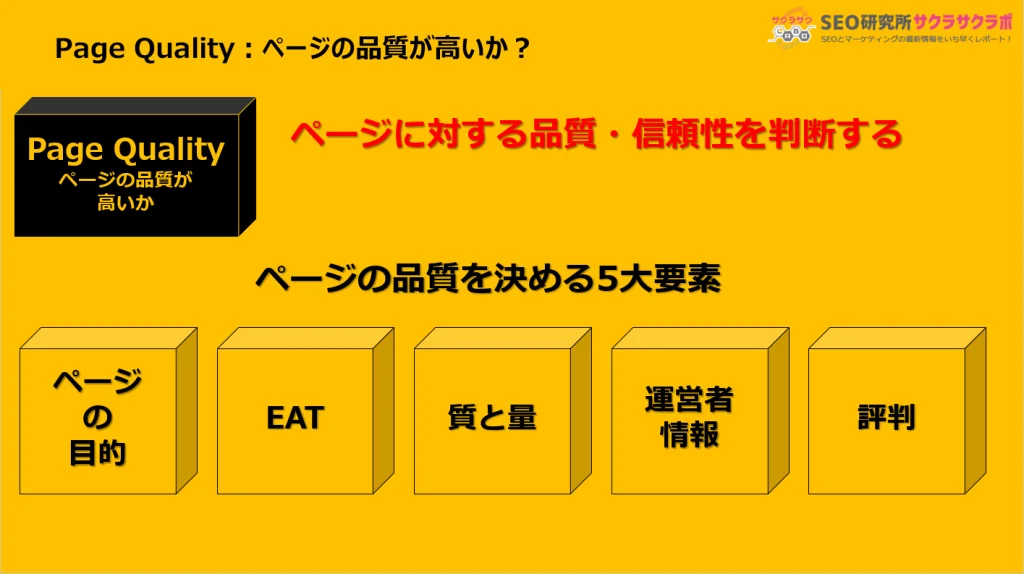

Page Quality:ページの品質が高いか?

検索意図を満たしていることを前提としたうえで重要となるのが、ページの品質です。 ページの品質は、以下の5つのポイントで評価されています。

ページの目的が達成しやすいか?

例えば商品を購入することが目的の通販サイトにおいて、商品に関する情報が少なかったり、カートがうまく機能しなかったりするようでは評価が得られません。 ユーザーにとって使いやすく、目的を達成しやすいサイト作りが大切です。

コンテンツ作成者、サイト運営者にE-E-A-Tがあるか?

E-E-A-Tは上記で既に解説しましたが、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取って表される、近年において重要な評価基準とされる項目です。 サイトで扱うテーマについて、コンテンツ制作者やサイト運営者の持つE-E-A-Tを総合的に評価するとされ、特にYMYLに該当するジャンルにおいて重要視されています。

コンテンツがユーザーの目的を達成する質と量になっているか

コンテンツの中身について求められる具体的な要素は、以下のとおりです。

- 他のコンテンツと類似しないユニーク性(独自性)や付加価値があるか

- ユーザーの求める情報について包括的な説明が十分にされているか

- 情報や文法(誤字脱字を含む)の正確性が保たれているか

- 情報の参照元や引用元を明記し、信頼性が担保されているか

運営者情報は記載されているか?

サイト運営者を明らかにすることはもちろん、上場している企業名や保有している専門資格など、E-E-A-Tにつながる情報をしっかりと記載しましょう。

良い評判を得ているか?

運営者自身がコントロールできない外部(第三者および専門家)からの評判を高めることは、運営者の信頼性につながります。

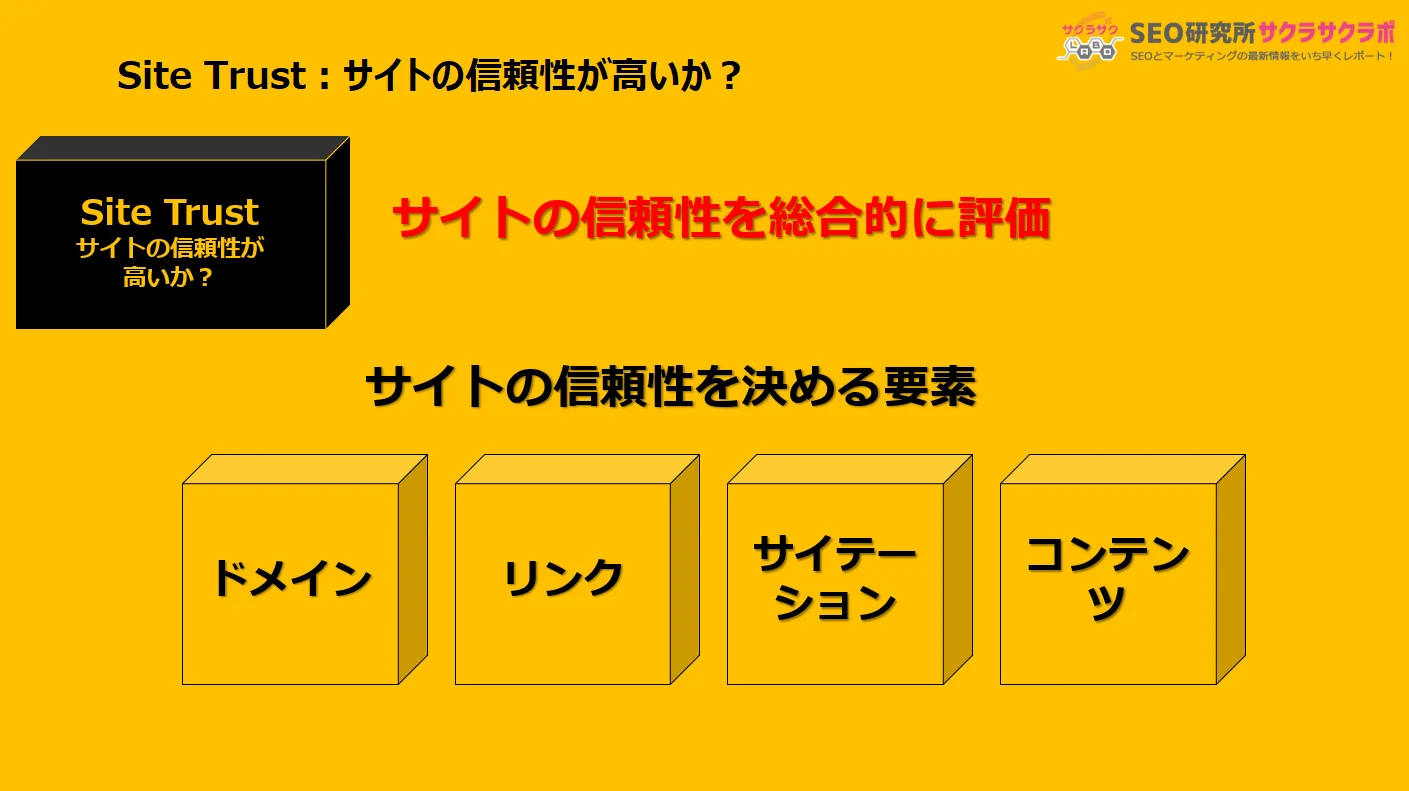

Site Trust:サイトの信頼性が高いか?

サイトの信頼性の高さを総合的に評価するための基準は、以下のとおりです。

ドメイン

ドメインの取得年数やドメイン名、特定の属性しか取れないドメインなどをGoogleは判断基準としています。また、取得年数が浅いという意味において新規ドメインは不利であるものの、必ずしも中古ドメインが有利というわけではないため注意が必要です。

リンク

サイトに集まるリンクの数や、どのようなサイトからリンクが集まっているかをGoogleは見ています。質の高いサイトには、いろいろなサイトからリンクが集まるはずだという考え方に基づいたものです。

サイテーション

サイテーションとは、インターネット上で特定の企業名やサイト名などについて言及されたり、検索されたりすることを指します。サイテーションの回数の多さは、信頼性を判断する一つの基準とされるものです。

コンテンツ

サイト内に良質なコンテンツが豊富にそろっていることも、信頼性を高める重要な要素の一つです。ユーザーに必要なコンテンツをコツコツ積み上げましょう。

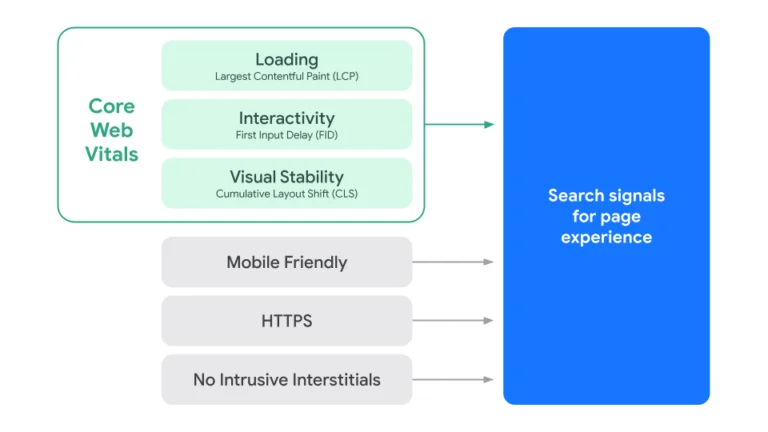

Usability:UI&UXはよく考慮されているか?

Googleは、サイトに訪れたユーザーが利用するボタンやリンクなどの機能(ユーザーインターフェース:UI)、およびユーザーの体験(ユーザーエクスペリエンス:UX)をランキング決定の一つの要因に追加すると明言しています。

引用:より快適なウェブの実現に向けたページ エクスペリエンスの評価 | Google検索セントラル

具体的には、ページの表示速度や入力までにかかる時間など、CWV(Core Web Vitals)と呼ばれる指標が、検索結果を決める重要な要因となっています。

また、モバイル端末でアクセスした際の使いやすさやセキュリティ面、広告が多すぎないかなど、ユーザーにとってストレスなく使えるサイトかどうかなども評価基準の要素です。

Loss Points:マイナスポイントはないか?

サイト内に以下のようなマイナスポイントがあると、評価を下げる要因となるため注意が必要です。

- Googleのクローラーが巡回できない、またはインデックスできない仕様になっている

- HTMLの誤用によって検索エンジンにページ構造が正しく伝わっていない

- ガイドライン違反がある

- 低品質、コピー、誤情報の掲載など、コンテンツの品質に問題がある

このように、検索結果の上位に表示するための評価基準は、さまざまな要素が組み合わさっています。それぞれをしっかりと理解し、正しいSEO対策を行なう必要があります。

次の項では、より具体的なSEO対策の種類について解説します。

SEO対策で抑えておくべきポイント11選

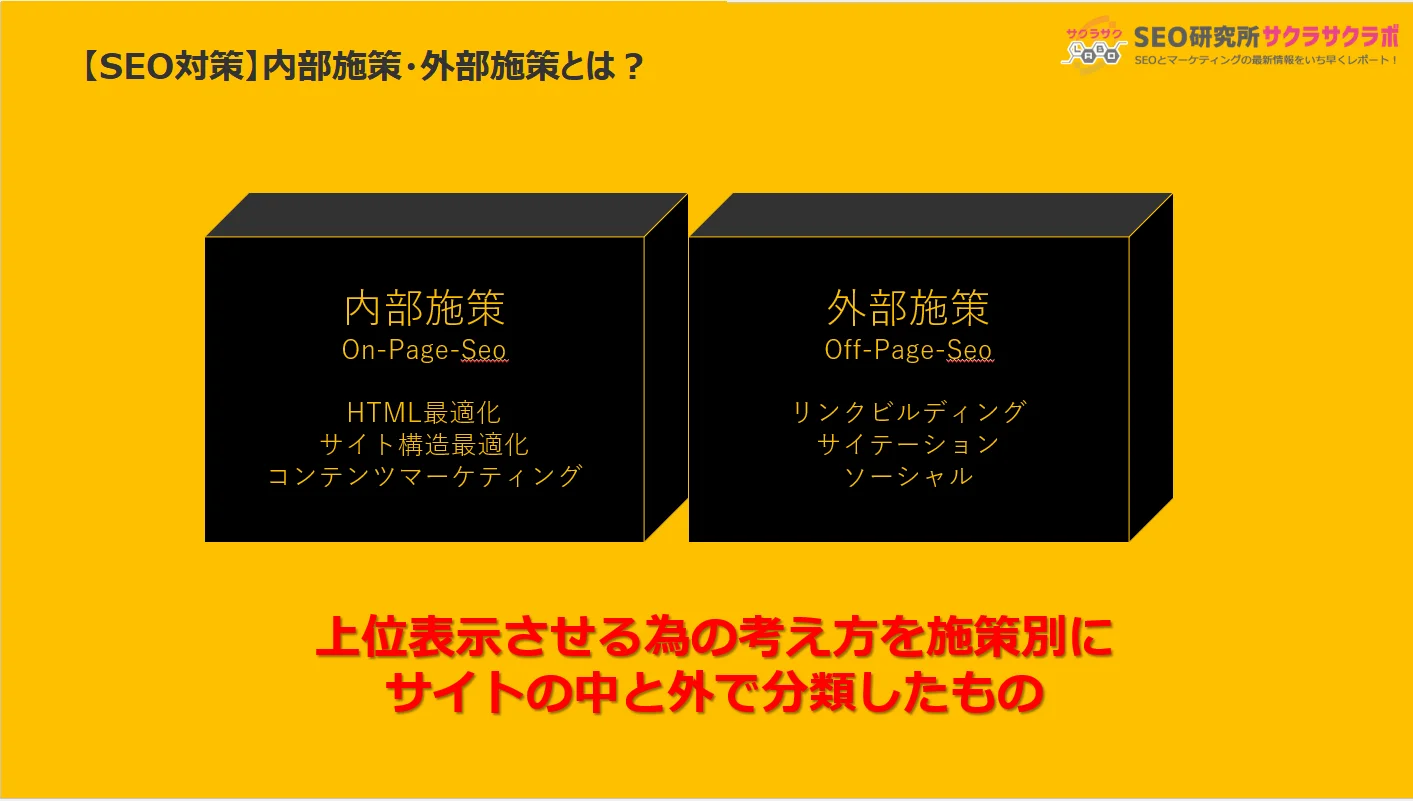

さまざまな手法があるSEO対策を、運営するサイトの内部を整える「内部対策」と、サイトの外部からの評価を高めることを目指す「外部対策」に分類して解説します。

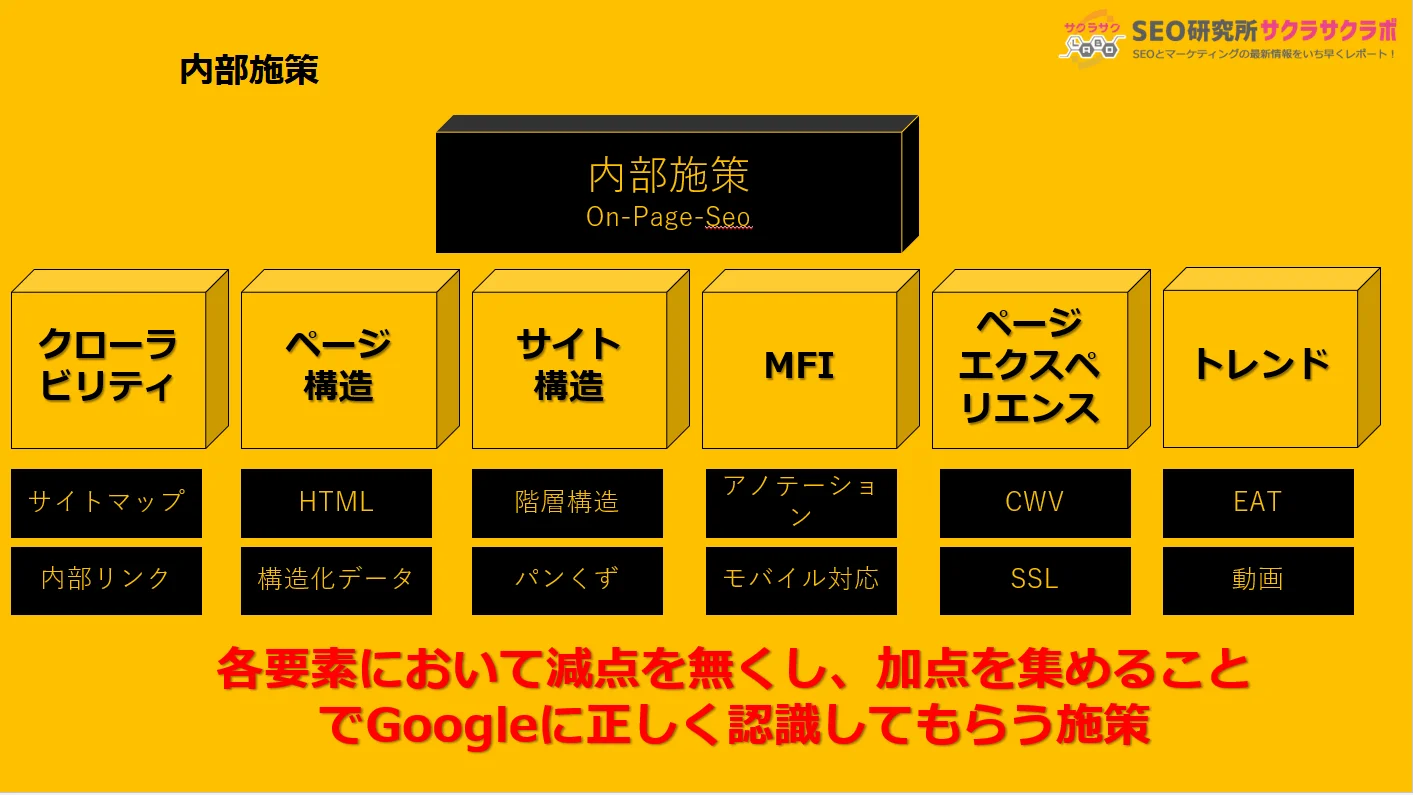

内部施策のポイント6選

内部対策は、サイトの評価を決定づけるさまざまな要素について、可能な限り減点をなくし、Googleからの評価を高めることを目指す施策です。おもな内部対策の種類を解説します。

クローラビリティを改善する

検索エンジンのクローラーがサイト内を巡回しやすくなるような仕組みを整えるための施策です。サイト内の構造をクローラーに正しく伝えるためのXMLサイトマップを設置したり、関連性の高いコンテンツに内部リンクを設置したりします。

内部リンクは、同一サイト内のコンテンツ同士を結ぶリンクで、クローラーだけでなくユーザーにとっても役立ちます。 リンク元のコンテンツの補足情報としてリンク先のコンテンツを案内できればユーザー満足度が上がり、結果としてSEO評価の向上も期待できます。

ページ構造を正確に、正しく伝える

どのような内容を含むページなのかを、正確に認識してもらうための施策です。 代表的な施策として、コンテンツのタイトルや見出しなど、ページ内で重要な部分を示すHTMLタグの設定が挙げられます。 また、構造化データによるマークアップで、情報をわかりやすく伝えることも重要です。

サイトをクローラーに伝えやすい構造にする

サイト全体の構造について、わかりやすく整理するための施策です。 サイト全体の構造を伝えるためにサイトマップを作ったり、テーマ毎に階層構造をわけたり、またそのページがどこに位置するのかパンくずリストを整理するなど、重要度の高い施策になります。 検索エンジンにとってはもちろん、ユーザーにとっても、ユーザビリティの向上につながります。

MFI(モバイルファーストインデックス)に対応する

現在の検索結果は、ユーザーの多くが利用するモバイル端末向けのページを重要視しています。そのため、もともとパソコン向けに作成されたページであっても、モバイル端末でも問題なく表示されるように調整する必要があります。

さらに、ズームしなくても読みやすいテキストサイズや、スクロール操作なしで必要な情報が見られるレイアウトなど、ユーザーの利便性を考慮することが大切です。

ページエクスペリエンスを高める

訪れたユーザーに、ストレスなくページを利用できるような体験を提供するための施策です。例えば、読み込みに時間がかからないように画像のサイズを調整したり、クリックや入力に対する反応が遅くないかなどを確認したりします。

また、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすくするための目次や、サイト内検索ができる検索窓の設置も有効です。 セキュリティ面で重要なURLのSSL対応(通信を暗号化すること)も、ユーザーが安全にページを利用するために欠かせません。

トレンドを追って対策する

変化する需要をしっかりキャッチし、求められているものを提供することも重要です。例えば、昨今ではE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性が高まっています。

そのために運営者情報についてしっかり記載し、ウェブサイトを運営しているのが何者なのか、どのようなバックグラウンドや経験を持っているのかを伝える必要があります。また、ユーザーからのニーズが高まっている動画をコンテンツに取り入れることも効果的です。

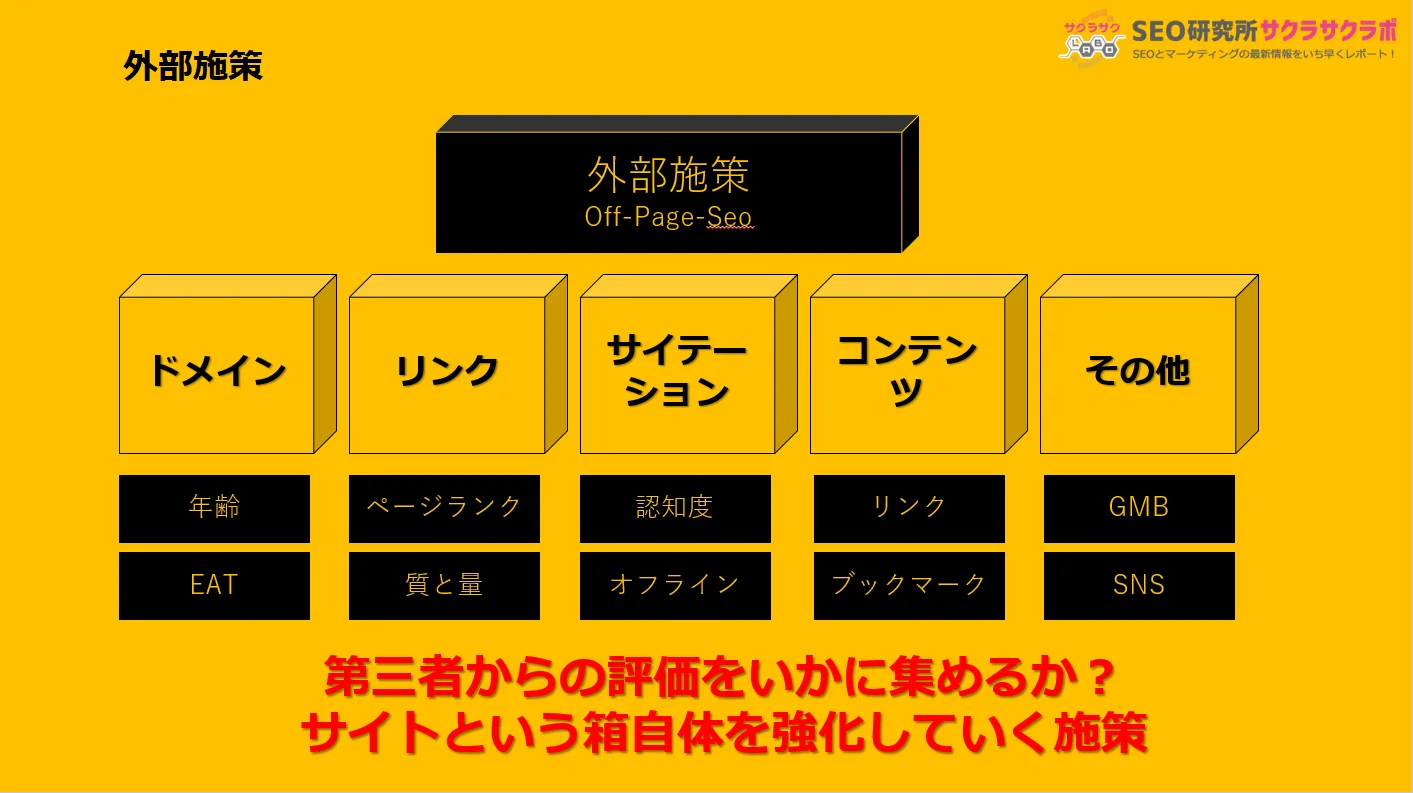

外部施策のポイント5選

外部施策は、第三者からの評価を効果的に集め、サイトという箱全体を強化するために行なう施策を指します。おもな外部施策の抑えておくべきポイントは、以下のとおりです。

ドメイン評価を高める

サイト管理者でコントロールできるものではないものの、ドメインの評価を高めていくことはSEO対策の根幹ととらえてください。 どんなに高品質なコンテンツをつくってもドメイン評価が低ければ、SEOの成果を上げることはできません。

また、E-E-A-Tの重要度と関連して、何に対して専門性が高いドメインであるかを判断されています。特定の専門分野に関するコンテンツ制作を継続しながら、ドメインを育てていくことが大切です。

関連性のある高品質な被リンクを集める

被リンクとは、外部サイトから自社サイトに向けて設置されたリンクのことで、外部リンクとも呼ばれる言葉です。 第三者からの評価をGoogleに伝える要素として非常にわかりやすく、コンテンツの重要性を判断する基準であることをGoogleも明言しています。

被リンクは、単に多くの数を集めれば良いというわけではありません。関連性の高いサイトからのリンクなど、高品質なリンクを取得することが必要です。 ただし、意図的に取得したリンクはペナルティの対象ともなりうるため、十分に注意してください。また、悪質なスパムリンクを否認する対応も必要です。 ※記事内、最後の項で意図的なリンクの獲得などスパム行為について解説しています。

サイテーションを獲得する

サイテーションを翻訳すると、いかに引用されているか?という意味付けになります。インターネット上(他社サイトやSNS上)で、自社サイト名やブランド名・商品名などについて言及されることです。 サイテーションを獲得することで、被リンクをもらわずとも認知度が高まり、結果的にSEO効果の高まりが期待できます。

サイテーションは対策するというよりも、サービス名や企業名の認知度を上げていくことに他なりません。その意味でも企業のPR(パブリックリレーションシップ)活動はSEO視点でも非常に重要です。

話題を集めるためには、言及されるのを待つのではなく、サイト運営者側もSNSや広告、プレスリリースなどを通した積極的な発信が必要です。

さらにインターネット上だけにとどまらず、認知度を上げるために行なうオフラインの活動も重要といえるでしょう。

良質なコンテンツを制作して被リンクを獲得する

良質なコンテンツを作成するのは内部施策の一環ですが、結果として質の高い被リンクが集まることで、サイトを外部から強化することにつながります。 コンテンツの品質を保ちながら更新頻度を上げたり、関連コンテンツを追加する他、既存コンテンツの見直しもSEO対策として有効です。

例えば本題とは関係ない内容を思い切って削ったり、場合によってはコンテンツごと削除したりする判断が必要なこともあります。 自社サイトが特定のテーマに対してE-E-A-Tが高いことを伝えるためにも、高品質なコンテンツの比率が高い状態を常に維持ししていくことが大切です。

その他

Googleマップに紐づけて情報を管理できる「Googleビジネスプロフィール」(旧「Googleマイビジネス」)や、SNSアカウントの運用なども、間接的にサイトの評価を上げることにつながるでしょう。

【初心者向け】SEO対策でまずやるべきこと

SEO対策のためにできる施策は多く、すべてを満遍なく実行するのは現実的ではありません。特にサイト運営担当者になったばかりのSEO初心者の方にとっては、何から手をつけて良いか判断するのが難しいはずです。 ここでは、初心者がまず意識すべきSEOの基本を、3つのステップで紹介します。

1.現状把握

2.目標設定

どのようなユーザーに自社サイトを訪れてほしいのか、具体的なユーザー像を設定します。ユーザー像が明確になったら、どのような悩みを抱え、解決のためにはどのようなキーワードで検索するかを考えてください。

注意すべきは、検索ボリュームや競合を意識したキーワードを選ばないこと。 あくまで、自社商品・サービスと、ユーザーニーズがマッチしたキーワードの設定が重要です。

3.対象ページの設定

前ステップで設定したキーワードに対して、ユーザーニーズを満たすページを用意します。検索意図を理解し、ユーザーの知りたい情報を網羅した有益なコンテンツ作りが重要です。

そのうえで、E-E-A-Tが高く、オリジナリティのある自社ならではのコンテンツの提供を目指してください。 また、キーワードは、タイトルタグや見出しタグなどにも適切に設定してください。

キーワード選定からコンテンツ制作までの流れは、以下の記事内で詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

【保存版】正しいSEOのキーワード選定方法とは?そのSEOツールの使い方、キーワードの選び方大丈夫?間違いだらけのSEO対策をねぎお社長が喝!

SEO対策の効果測定に便利なツール

SEO対策には効果測定は不可欠です。測定したデータは、今後の改善策を考えるための重要な資料となります。 ここでは、効果測定に活用できる便利なツールを2つ紹介します。いずれもGoogleが提供しているもので、無料で利用可能です。

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、Googleからの評価や、サイトを訪れるまでのユーザー行動を分析できるツールです。サイト内のコンテンツについて、例えば以下のような項目のデータを取得できます。

- インデックス状況(Googleのデータベースに登録されているかどうか)

- 検索クエリごとの掲載順位

- 平均掲載順位

- 検索結果への表示回数

- トラフィック(訪問者数・アクセス数)

- クリック率(表示回数に対して実際にクリックされた割合) など

取得したデータを基にコンテンツを改善すれば、SEO評価の高まりが期待できます。 例えば、実際に流入のあったキーワードからは、ユーザーの検索意図(何を知りたくて検索しているか)が予測可能です。 答えとなる内容がサイト内に不足していれば、既存コンテンツに追記したり、場合によっては新規コンテンツを制作したりできるでしょう。

またサーチコンソールでは、サイト内で問題が発生した際にGoogleから通知を受け取れます。早期に問題に気付き、素早く対応するためにも必要なツールです。

関連記事: 初心者向け!Googleサーチコンソールの登録・設定方法と使い方を徹底解説 Googleサーチコンソール登録時の所有権の確認方法

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、サイトを訪問したユーザーの属性や、サイト内での行動などを解析できるツールです。取得できるデータの一例として、以下の項目が挙げられます。

- ユーザー属性:地域・年齢・性別など

- 流入経路:SNS・広告・メルマガ・外部サイトなど

- ユーザー行動:滞在時間・直帰率・離脱率・閲覧ページ数・サイト内遷移など

ユーザー属性からは、想定していたターゲット層が獲得できているか、予想外のユーザー層が訪問していないかなどを分析し、今後のサイト改善に役立てます。

また、特に直帰率や離脱率が高いページが見つかれば、早急に原因を分析して改善する必要があるでしょう。

なお、現在の最新版はGoogleアナリティクス4(GA4)です。従来のユニバーサルアナリティクス(UA)は、2023年7月に新たなデータの処理が停止されています。

2023年最新版:超わかりやすい!GA4使いこなしガイド

GA4ってなんでこんなに使いずらいの!?理由がわかれば、食わず嫌いは解消できる!ねぎお社長がGA4の歴史を伝授!

関連記事:【2023年最新】Google Analytics 4(GA4)とは?基本的な導入設定と使い方

SEO対策で押さえておきたい最新トレンド

ユーザーの行動の変化にともない、Googleは常に進化を続けています。 そのためSEO対策を成功させるには、サイト運営者も最新のトレンドを見極め、追従する必要があります。 押さえておきたいGoogleの最新トレンドを解説します。

SGE

SGEとは「Search Generative Experience」の略で、2023年8月に日本語版の試験運用が始まったGoogle検索の新たな機能です。ユーザーが検索した一部の疑問に対して、Googleの自動生成AIが答えを示します。 SGEは長文回答や関連動画の提示など、ユーザーにとって利便性が高い一方で、サイト運営者にとっては悩ましい機能であることも事実です。

SGEの回答はオーガニック検索の上部に表示されるため、疑問が解決したユーザーがそのまま離脱する可能性は否定できません。 たとえ検索1位のサイトでも、SGE実装前と比較して流入数が大幅に減少するおそれがあります。

現時点ではテスト導入につき、今後の動向が気になるところです。 Googleはサイトへの流入数が減らすようなことはしないと下記のように言及しています。

Google は、生成 AI を検索に組み込む工程においても、トラフィックをウェブサイトに送ることに引き続き注力しています。

https://japan.googleblog.com/2023/08/search-sge.html

SGEの登場によって、ユーザー側の検索行動も変化が起きると考えられます。 サイトオーナー側に求められていることは、これまで以上にユーザーが求めていることを明確にし、正確で付加価値の高い情報を提供することです。質の高いコンテンツ制作が、今後ますます重要なポイントになることは間違いありません。

SEO未来予測!SGEの導入よってSEOはどう変わっていくのか?ねぎおが勝手に予測してみた!

ヘルプフルコンテンツアップデート

ヘルプフルコンテンツアップデートは、ユーザー満足度の高いコンテンツを高く評価し、逆にSEOのためだけに作られたコンテンツとの差別化を目的とした検索アルゴリズムの改良です。 Googleが定期的に行なう数あるアップデートの一つで、日本語の検索に対しては、2022年12月に続き2023年9月にも実行されました。

ヘルプフルコンテンツアップデートによって、Googleがかつてから重視してきたユーザーファーストに背く低品質なサイトは、大きく順位を落としたことが予想されます。 特に2023年9月のヘルプフルコンテンツアップデートで言及された寄生サイトや専門性の低いコンテンツ、低品質なコンテンツの割合が高いサイトなど流入を大きく失っているサイトが確認できています。

一方で、Googleはユーザーに役立つ内容が提供できれば、制作方法は問わない、つまりAIを活用して作成されたコンテンツを完全否定しているわけではないと言及しています。 ヘルプフルコンテンツアップデートは、Googleがかつてから強調してきたユーザー満足度の重要性を、あらためて実感させられるアップデートです。

関連記事:【2023年9月度最新】Googleヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)とは?今回の変更点や影響を受けるサイトの特徴と対策をねぎお社長がわかりやすく解説

2023年9月ヘルプフルコンテンツアップデート解説!Google公式文書も変更!寄生サイトが消えるかも!?

CWVの新指標

訪れたユーザーの体験は、CWV(コアウェブバイタル)という指標によって計測されています。快適にサイトを利用できるよう、ページ表示速度やサーバーの処理速度にも留意し、正しい情報をより速く見せる努力が必要です。 また、直帰率や離脱率などから推測できるユーザーの行動もGoogleは見ていると考えられ、これらの数値の改善に取り組むことも有効です。

2023年10月現在、CWV(コアウェブバイタル)の3つの指標は、以下のとおりです。

LCP(Largest Contentful Paint):最大コンテンツの描画

LCP(Largest Contentful Paint)は読み込みのパフォーマンスを測定する指標です。具体的には、ページ内にある、最大容量のコンテンツを読み込むまでの速度を表します。理想の数値は2.5秒未満とされており、数値が小さいほどユーザー体験が優れているといえます。

FID(First Input Delay):初回入力遅延

FID(First Input Delay)はインタラクティビティや反応速度を測定する指標です。クリックやテキスト入力など、コンテンツ内でユーザーが初めて行なうアクションに対する反応時間を示します。理想とされるFIDの数値は100ミリ秒未満で、値が小さいほど優れたユーザー体験を提供できていることになります。

CLS(Cumulative Layout Shift):累積レイアウト変更

CLS(Cumulative Layout Shift)は視覚的な安定性を測定する指標です。例えばコンテンツ内の広告や画像が遅れて表示されるなど、ユーザーを困惑させるレイアウトのズレの程度を示しています。ズレがない状態を0とし、0~1の間で計測されます。理想は0.1未満で、数値が小さいほどユーザー体験は良好です。 なお、2024年3月以降は、「FID」に代わる応答性の新指標「INP(Interaction to Next Paint)」の導入が予定されています。

参考:INP を Core Web Vitals に導入|Google検索セントラル

検索結果の多様化

Googleの検索結果に表示される要素は多様化しています。 ユーザーの検索需要に合わせて、情報をよりわかりやすく提供するために必要だと思われる要素を取り入れることを意識してください。

具体的には、コンテンツを作成する際にテキストだけでなく画像、イラスト、図解、図表、また動画を取り入れたりして、リッチにしていくことが有効です。 もちろん、テキスト以外の要素を入れることを目的にせず、ユーザーの検索ニーズを満たすためにリッチ化するという発想を持ってください。

また、「Googleビジネスプロフィール」(旧「Googleマイビジネス」)や各種SNS運用することも検索結果の多様化に追従するためには有効です。 実際に検索結果に表示されるかどうかはGoogleの判断によるため、コントロールすることはできませんが、自社のサービスをユーザーにもGoogleにもテキスト以外の要素でも伝えていくことは今後も重要になります。

SEO対策を実施する際の注意点

SEO対策を実施する際には、ガイドラインを守ることだけでなく、さまざまな注意点があります。

本質的な目的を見失わない

繰り返しになりますが、SEO対策を行なう本来の目的は、サイトの順位を上げることではなく、最終的な成果(売上、サービス申し込みなど)を達成することです。

しかし対策を進めるうちに、順位変動など目先の問題についとらわれてしまい、本質を見失ってしまうこともあるかもしれません。 その際は、改めて、目的から逆算して、自社にとってユーザーが誰で、その人たちに対して何を提供していくのかという原点に立ち変えることが大切です。

SEOのためだけの施策を選択しない

SEO対策は、その名のとおり検索エンジンに対する施策ではあるものの、それ以上に重要なのはユーザーであることを忘れないようにしましょう。 検索結果に気を取られるあまり、ユーザーを置き去りにするような施策を実行することは、Googleの理念にも反するものです。

常にユーザーファーストの対策を行なうことが、結果として効果的なSEO対策となることを強く意識して取り組んでください。

SEO以外の要素もよく考慮して施策を決める

SEOの施策は、サイト内のコンテンツに限らず、広い視野で考えることが大切です。 上記で述べてきたとおり、認知度を向上させたり、UIUXを上げたり、リンクが集めたり、SEO施策単体で考えず、包括的なマーケティング活動をしていくことが結果的にSEOでは重要になってきています。

例えばSNSアカウントの運用や、オフラインで行なうイベントも、結果的には最終的な成果につながる可能性が十分にあります。このように、サイトそのものに施すSEO施策だけでなく、さまざまな要素を考慮することも意識できるとよいでしょう。

時代の変化に合わせて柔軟に対応する

SEO対策は、定期的に見直しながら改善を繰り返していく必要があります。 一度実行した施策についても放置できるものではなく、最新の動向に合わせたメンテナンスが必要です。

アルゴリズムのアップデートやガイドラインの更新、またGoogleの展開する最新技術やプラットフォーム、そしてユーザー行動に変化に伴い自社サイトをどうアップデートしていくかを常に考え続ける必要があります。

Google先生!AI使っても良いですか?GoogleのAIに対するガイドラインを解説!AI×SEO vol.1

SEO対策において、検索エンジンを欺くスパム行為は絶対NG!

健全なSEO対策を行なうためには、Googleのガイドラインをしっかりと理解し、ルールを遵守することが重要です。

もし重大なガイドライン違反行為が発覚すると、検索順位の低下だけでなく、ページのインデックス削除、場合によってはドメインごと削除されてしまうおそれもあります。 このようなペナルティを受ける可能性のある迷惑行為(=スパム行為)の事例を紹介します。

意図的なリンクの獲得

被リンクの数は、ページの評価を上げる要因となるものですが、自然発生的に獲得したものでなければなりません。 以下のように、意図的なリンクの獲得は禁止されており、ペナルティの対象となります。

- 金銭などの見返りを提供することを条件とした被リンクの依頼

- 大量の相互リンク(双方でリンクし合うこと)を目的としたリンクファームサイトの利用

- リンク獲得数を目的とした相互リンクの提案

Googleはたびたびスパムアップデートを実施しており、検索結果の変動が定期的に起こります。 Googleの検索ガイドライン違反となるリンクスパムを扱っているサイトは、順位の急落や検索結果に表示されなくなるおそれがあるため、注意が必要です。 上記のような意図的で不自然なリンクは今後もペナルティ対象となるため、手を出さないことを強く推奨します。

不正なリダイレクト・クロ―キング

スパム行為に認定される可能性のある「リダイレクト」および「クロ―キング」について説明します。

不正なリダイレクト

特定のページをクリックしたユーザーに、自動的に別のページを表示する仕組みで、例えばサイトの引越しにともなってドメイン変更をした際などに使われます。 リダイレクト自体はスパム行為ではないものの、検索エンジンを欺くことを目的とした不自然なリダイレクトにはGoogleからの警告が来ることも。

不正なクロ―キング

ユーザーに表示するページと、検索エンジンに読み込ませるページの内容を意図的に変える設定を行なうことです。 クロ―キング自体がGoogleのガイドライン違反に該当し、ペナルティ対象となるため注意が必要です。

2023年10月のスパムアップデートでは、クローキング・ハッキング・自動生成スクレイピングなどを行なうスパムに関する対策が強化されました。 アップデート後に下降した順位が戻らない場合は、ポリシーを遵守できているかどうか確認することをおすすめします。

品質ガイドラインに合わない低品質コンテンツの量産

コンテンツの質や作成方法にも注意が必要です。 例えば以下のようなコンテンツは、スパム行為だとみなされるおそれがあります。

- 低品質コンテンツ:ユーザーが必要とする情報の掲載がなく、有益性に欠けるコンテンツ

- 自動生成コンテンツ:自動化されたツールなどで作成され、人の手を加えずに公開されたコンテンツ

- コピーコンテンツ:他のサイトの内容を複製して作られたコンテンツ

- 重複コンテンツ:同一のサイト内に似通った内容のコンテンツが複数存在する

さらに、前述したヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)の影響で、信頼性が低く、ユーザーファーストではないコンテンツは、次々と淘汰されていくことが予想されます。 時間をかけてでも、良質なコンテンツをコツコツ積み上げることが重要です。

SEO対策の成功事例|サクラサクマーケティング

ここまで解説したように、SEO対策を成功させるには高度な専門知識やGoogleの原則原理の理解が求められます。 また、頻繁に実施されるアップデートを素早くキャッチアップし、適切に対応する力も必要です。

理想は自社内完結ですが、現実には「他の業務と兼任しているため手がまわらない」「目まぐるしく変化する状況に追いつけない」などの理由で、SEO対策を思うように進められない企業様は少なくないと思います。

そのため、内製と外注のハイブリッド型をねぎおは推奨しています。外注先は、SEO対策の実績があることはもちろんですが、自社のことをよく理解し、自社チームの一員として考え、行動してくれるSEO会社の選定が不可欠です。

サクラサクマーケティング株式会社は、SEO一筋で20年の経験と実績を有するSEO専門会社です。 企業様の要望や課題に寄り添い、プロのコンサルティングチームによる二人三脚のSEO対策サービスを提供していますので、ぜひご相談ください。 サクラサクマーケティングの施策事例は、以下のページからご覧ください。

1年で10倍のアクセス数を獲得したBtoBコンテンツマーケティングの成功事例や、BtoCコンテンツマーケティングの内製化に成功した事例などを、随時更新しています。

まとめ

SEO対策で考慮すべき要素はあまりに多く、新しい情報のキャッチアップも必要です。しかし重要なのは、Googleの原理原則と、基本理念でもあるユーザーファーストを忘れないこと。

サクラサクマーケティング株式会社では、企業サイトのSEO対策をサポートするコンサルティングサービスを提供しています。 画一的な施策ではなく、企業様の状況に合わせて並走しながらサイトを育てるお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。