はじめに

GoogleのAI Overviews(日本語では「AIによる概要」、以下AIO)は、検索結果の様相を大きく変えつつあります。従来の検索結果に加えて、AIが生成した要約が上位に表示されるようになったことで、Web・SEO担当者は新たな戦略を求められています。

本記事では、SEO・記事制作代行会社であるサクラサクマーケティング株式会社のR&Dチーム*が日々の定点観測と独自調査から導き出した「AI Overviewsの13の特徴」を詳しくご紹介します。AIOの特性を理解し、SEO戦略の精度向上にお役立てください。

*サクラサクのR&Dチームとは:当社CTOの山崎をはじめ、SEO・AI領域に精通したメンバーが集まり、検索エンジンやAIの進化を継続的に研究・実証する専門チームです。AI時代のSEOお悩み相談や記事制作代行は、SEOのプロであるサクラサクにお任せください。

LLMOやSEO、Web周りに関する無料相談はこちら

無料LLMO診断はこちら

注記:AI Overviewsのアルゴリズムや形式は日々進化しています。常に最新の情報を確認するなど、柔軟な対応が必要です。

この記事の監修者|CTO 山崎 好史

サクラサクマーケティング株式会社

CTO/R&Dチームリーダー

エンジニア出身の技術責任者として、Web技術・検索エンジン・生成AI領域の研究と開発を統括。

SEO・LLM・構造化データに関する深い知見をもとに、AI時代における検索行動の変化を分析し、社内外に発信している。

AI Overviewsの定点観測をはじめとした独自リサーチも主導し、「検索×AI」に関する調査・実験・仮説検証を継続中。

Google AI Overviewsの基本的な理解

GoogleのAI Overviews(AIO)とは、検索クエリに対してAIが生成した回答を検索結果の上部に表示する機能です。

日本語では「AIによる概要」とも呼ばれています。この機能は、ユーザーの疑問を効率的に解消し、多角的な情報を提供する点が特徴です。

AIOが表示される条件や、どのようなリンクが引用されるのかなど、その仕組みにはまだ多くの疑問が残されています。これらの疑問を解明するため、現在も精力的な調査・分析が進められています。

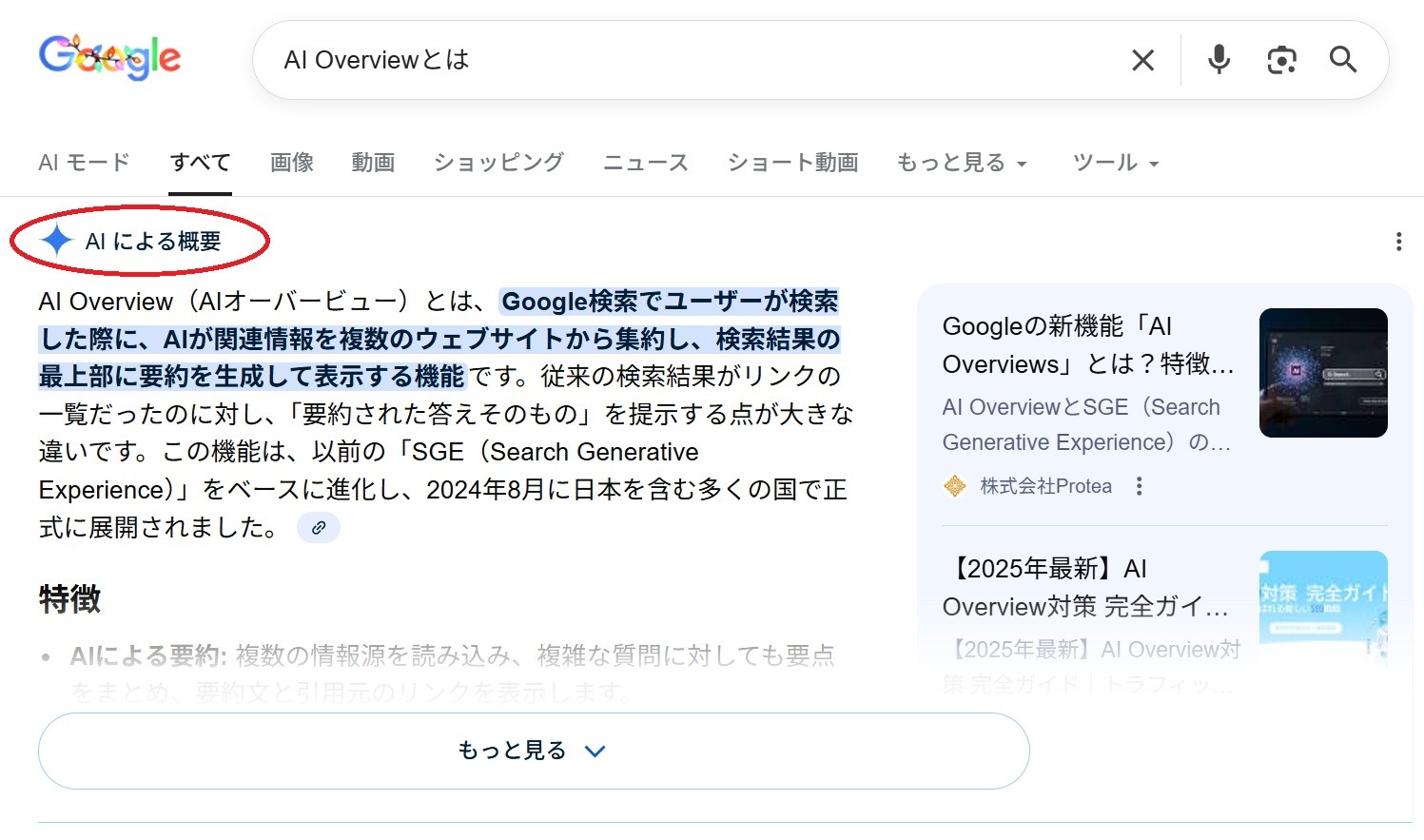

Googleの検索結果に表示されるAI Overviews(日本語では「AIによる概要」)

サクラサクマーケティングR&Dチームによる分析から見えてきたAIOの13の特徴

当社のR&Dチームが定点観測を通じて明らかにしたAIOの主要な特徴を、13項目に分けてご紹介します。

1. AIOは“通常の検索結果+周辺情報”のハイブリッド回答になっている

従来の検索結果がキーワードとのマッチ度を重視する一方、AIOはクエリに関連するメリットやデメリット、活用場面など、より包括的な情報を提供する傾向があります。これは、Googleが従来重視してきた「QDD(Query Deserves Diversity)」*の考え方に近く、多様なユーザーの検索意図を満たすことを目的としているためと考えられます。この特性から、AIOで引用されるURLが、通常の検索結果で上位表示されるURLとは異なる場合があるため、注意が必要です。

*QDD(Query Deserves Diversity)とは:Googleが公式に発表しているアルゴリズム名ではないが、SEO業界では「複数の意図が想定される検索クエリに対して多様な検索結果を返す仕組み」を説明するために用いられる用語

2. AIOの表示内容は日々変化する

特定のクエリにおいては、AIOの検索結果が24時間以内に1回以上更新されるケースが確認されています。

AIOが表示されたりされなかったりするだけでなく、表示内容自体が変化する事例も多く見受けられます。これは、Googleがリアルタイム情報を重視し、常に最適な情報を再評価・提供している証拠と言えるでしょう。

3. 参照URLの50%以上が日々入れ替わる

AIOに引用される参照リンクも頻繁に入れ替わります。前日と比較して半数以上の参照URLが異なる事例も確認されており、一度AIOに掲載されたからといって安心はできません。

そのため、サードパーティツールのAIO表示情報については、Googleの頻繁な更新サイクルにより精度が限定的となる可能性を想定した方がよいといえます。

4. 検索順位トップ20圏外のURLが引用されることも多い

AIOは、通常の検索順位で上位表示されていないURL、場合によっては20位圏外や100位圏外のURLを引用するケースも確認されています。

これは、AIOが多角的な情報提供を重視しており、特定のクエリに対して、必ずしも検索上位のページが引用元として最適だとは判断していないためと考えられます。

5. 引用文とリンク先の記述が一致しないこともある

AIOの要約文は、必ずしもリンク先の記述をそのまま引用しているわけではありません。コンテンツの一部を引用して掲載する「強調スニペット」とは違い、GoogleのAIが複数の情報源を統合して要約を生成します。そのため、引用元・出典元ではなく「参考情報」としてリンクされているといえます。

6. 構造化された情報が引用されやすい

AIOは、FAQ形式、比較、リスト、箇条書きなど、簡潔にまとまっている構造化された情報が引用されやすい傾向にあります。

これは、限られた表示スペースにおいて、効率的に情報を提示するためと考えられます。強調スニペットの引用形式と類似している部分があるといえるでしょう。

7. クエリファンアウト:検索意図を分解して回答している

AIOは、「クエリファンアウト」と呼ばれるGoogleのアルゴリズムを使用している可能性が高いです。

ファン(扇)を広げるように、ユーザーの検索クエリを複数のサブクエリに分解し、情報のカバー範囲を広げ、それぞれに対する回答を統合することでAIOの情報を生成する仕組みです。これが、AIOが多様な情報を提供し、通常の検索結果とは内容や引用リンクが異なる理由の一つといえます。

8. パッセージランキング:ページ単位より段落単位で評価

AIOでは、「パッセージランキング」というGoogleのアルゴリズムが利用されている可能性が高いと考えられます。

これは、ページ全体ではなく、特定の段落(パッセージ)や文章単位でコンテンツの品質を評価し、関連性の高い部分を引用する仕組みです。そのため、検索上位でないページでも、特定の情報がAIOに引用されることがあります。

9. AIOに引用されてもクリックされるとは限らない

AIOが表示されることで、検索結果からのクリック率(CTR)が低下する、いわゆる「ゼロクリックサーチ」が増加する傾向があります。

しかし、Googleはより質の高いユーザーを送客するとも述べており、クリック率が下がっても、結果的にコンバージョン率の高いユーザーを獲得できる可能性が示唆されています。

10. 同じクエリでもAIOの切り口は日替わり

AIOの表示内容はリアルタイムで更新されるだけでなく、同じクエリであっても、日によって提供する情報のポイントが変化します。

例えば、「SEOとは」というクエリで、ある日は「メリット」が、別の日は「注意点」が強調されるなど、構成要素が変動する場合があります。これは、ユーザーの行動や検索履歴に応じて、Googleが最適な情報提供を試みている可能性も考えられます。

11. Gemini 2.0で生成スピードと精度が向上(推測)

AIOは、GoogleのAIモデル「Gemini」の進化により、SGE*時代と比較して回答の生成速度と品質が向上していると考えられます。

「ハルシネーション(誤った情報生成)」の発生頻度も減少傾向にあり、GoogleがAIの精度向上に注力していることがうかがえます。ただし、AIOがGemini 2.0を使用しているという公式なエビデンスは現時点では確認されていません。

*SGEとは:Search Generative Experienceの略で、現在の「AI Overviews」の旧称。

12. AIモード(対話型検索)へ拡張中

米国では既に「AI Mode*」(対話形式の検索方法)が展開されており、AIOを開くと下部にAIModeへの案内が表示される場合があります。日本でも将来的には、AIOの表示画面からチャット形式で追加の質問ができるなど、検索体験が進化する可能性があります。

*AI Modeとは:「エンドツーエンドのAI検索体験」に応えるために開発された対話形式のAI検索機能のこと

13. SEOは「上位表示」から「引用設計」へのシフト

従来のSEOは「検索順位での上位表示」を目標としていましたが、AIOの登場により「AIOに引用されること」が新たな目標となる可能性があります。クエリファンアウトやパッセージランキングの特性から、単なるキーワードマッチだけでなく、多角的な情報提供やコンテンツの構造化がより重要になるということです。

ただし、SEOの最終目標はあくまで「検索経由でのユーザー増加と売上貢献」です。そのため、質の高いコンテンツ制作をベースに、AIに拾われやすい設計(構造化、FAQ形式、網羅性、内部リンク整備など)を取り入れることが求められます。

まとめ

Google AI Overviewsは、検索体験を大きく変える存在であり、日々進化を続けています。AIOの動向を理解し、コンテンツ作成やSEO戦略に反映させることは、今後のWebマーケティングにおいて不可欠となるでしょう。

常に最新の情報をキャッチアップし、AIOに最適化されたコンテンツ設計に取り組むことが、競争優位性を確立するカギとなります。

サクラサクマーケティングでは、最新のAI技術や検索動向を踏まえたSEO戦略のご提案が可能です。AIO対策やLLM時代に対応したコンテンツ設計についてのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者|CTO 山崎 好史

サクラサクマーケティング株式会社

CTO/R&Dチームリーダー

エンジニア出身の技術責任者として、Web技術・検索エンジン・生成AI領域の研究と開発を統括。

SEO・LLM・構造化データに関する深い知見をもとに、AI時代における検索行動の変化を分析し、社内外に発信している。

AI Overviewsの定点観測をはじめとした独自リサーチも主導し、「検索×AI」に関する調査・実験・仮説検証を継続中。

動画でも解説中