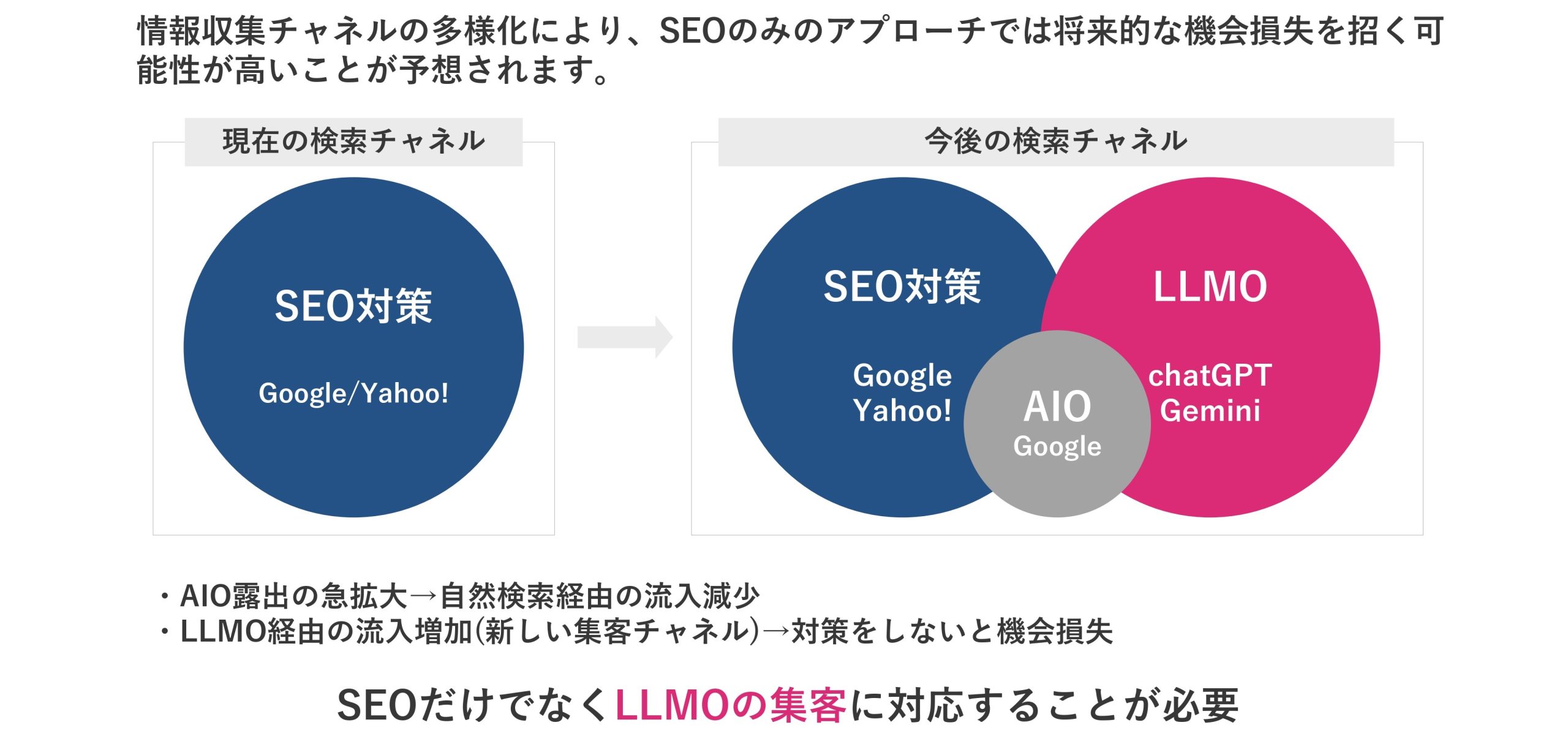

ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及は、私たちの情報収集のあり方を根底から変えようとしています。これまでWebマーケティングの常識であった「SEO(検索エンジン最適化)」も、大きな変革の時を迎えました。

その中心にあるのが、今回解説する「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」という新しい概念です。

この記事では、LLMOという言葉を初めて聞いた方から、すでに対策の必要性を感じているWeb担当者の方まで、幅広い層に向けて解説します。

この記事でわかること

- 生成AIの発達に伴い「検索から対話」へとユーザー行動が変化している

- LLMOとSEOの多くは共通する

- SEOは上位表示から引用設計へシフト

- AIによる概要について今わかっている13の特徴

- 明日から取り組めるLLMO対策の5ステップ

- これからのAI時代に求められるWebサイトの姿

また、LLMOについては動画でも解説をしております。こちらも併せてご覧ください。

LLMOとは

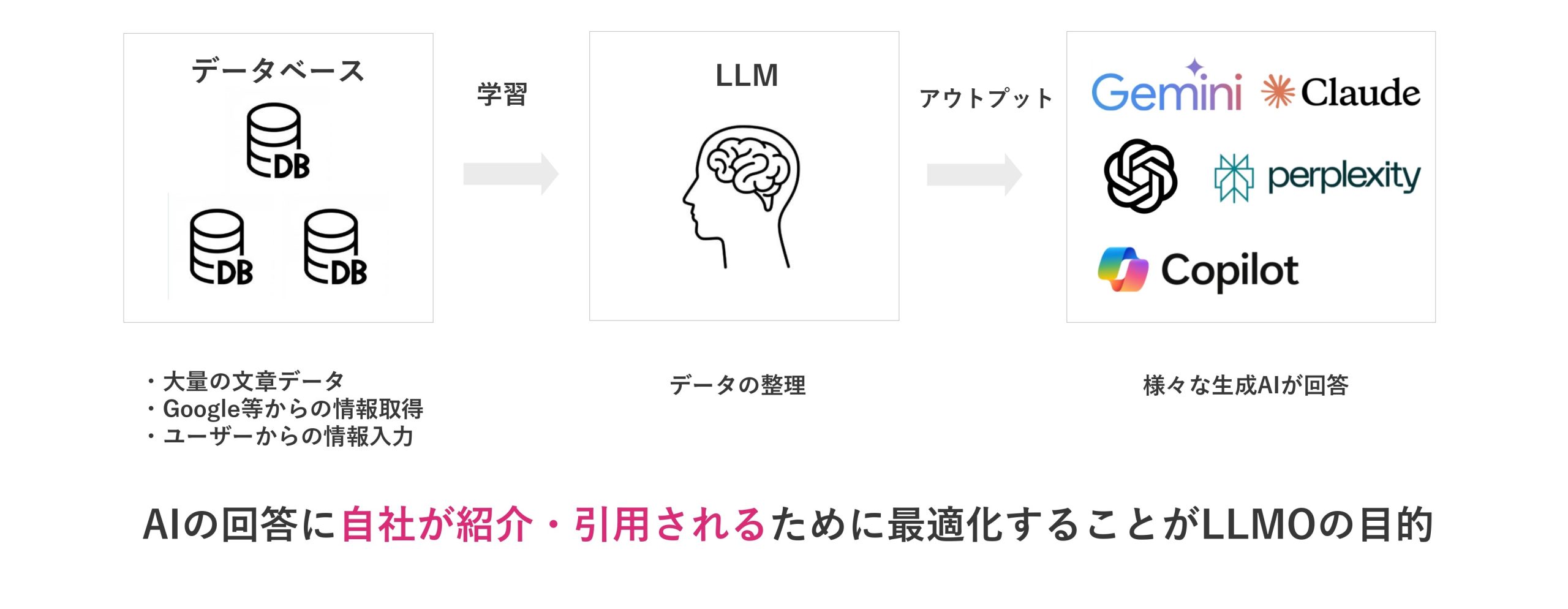

LLMO(Large Language Model Optimization、大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGoogleのAIによる概要(AI Overviews))のような、大規模言語モデル(LLM)が生成する回答に、自社のWebサイトやコンテンツが引用・参照されやすくなるように最適化する一連の施策を指します。

同義語として、GEO(Generative Engine Optimization)やAIO(AI検索最適化、Artificial Intelligence Optimization)が使われることもあります。

これまでWebマーケティングの主戦場であったSEOは、ユーザーが検索エンジンで検索した際に、自社サイトを検索結果の上位に表示させることが目的でした。しかし、生成AIの登場により、ユーザーは検索結果のリンク一覧をクリックするのではなく、AIが要約して提示する「答え」そのもので満足する時代が到来しつつあります。

この新しい情報接触の形に対応し、AIにとって「信頼できる情報源」として認識され、その回答の一部として自社の情報が組み込まれることを目指すのがLLMOです。これは、単なるテクニックではなく、AIとユーザーの両方から信頼を勝ち取るための、新しい時代のWebマーケティング戦略の根幹といえるでしょう。

“検索”から”対話”へ生成AIが引き起こした変化

これまでユーザーは、「キーワードを入力して検索→表示された複数のサイトを閲覧→情報を比較・検討して答えを見つける」というプロセスを踏んでいました。

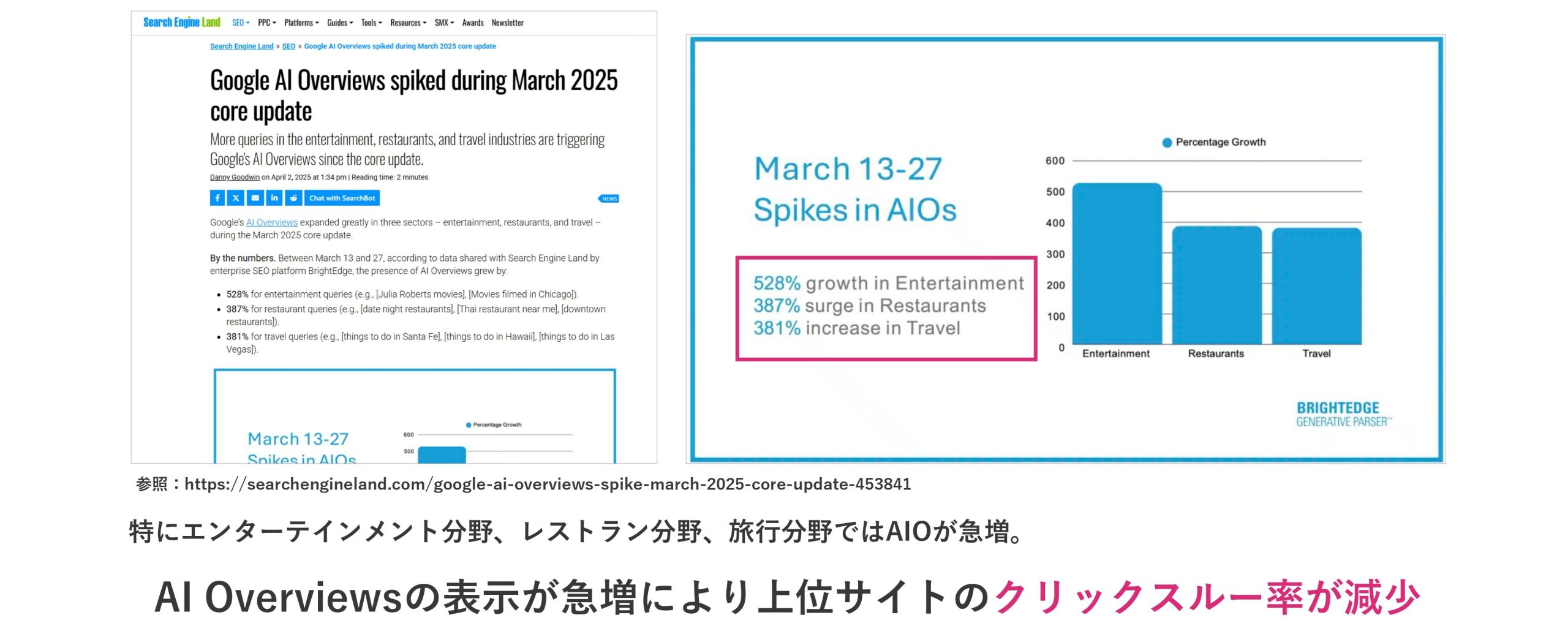

しかし、今は「AI Overviews」の表示が増えていることが、BrightEdgeとSearch Engine Landの調査により判明しております。

参考:Google AI Overviews spiked during March 2025 core update

ユーザーが質問を投げかけると、AIが複数のWebサイトから情報を収集・要約し、最適化された「唯一の答え」を検索結果の最上部に提示する現代において、ユーザーがAIの回答だけで満足し、個別のWebサイトを訪れなくなる可能性があると言われています。

これは「ゼロクリックサーチ」の本格化として、以前から指摘されてきた問題でした。

また、Ahrefsが独自に行った調査でも、検索結果にAI Overviewsが表示されると、表示されない検索結果と比較して平均クリック率 (CTR) は 34.5% 低下することが分かっています。

参考:AI Overview が表示されることで、ページのクリック率が34.5% 減少!

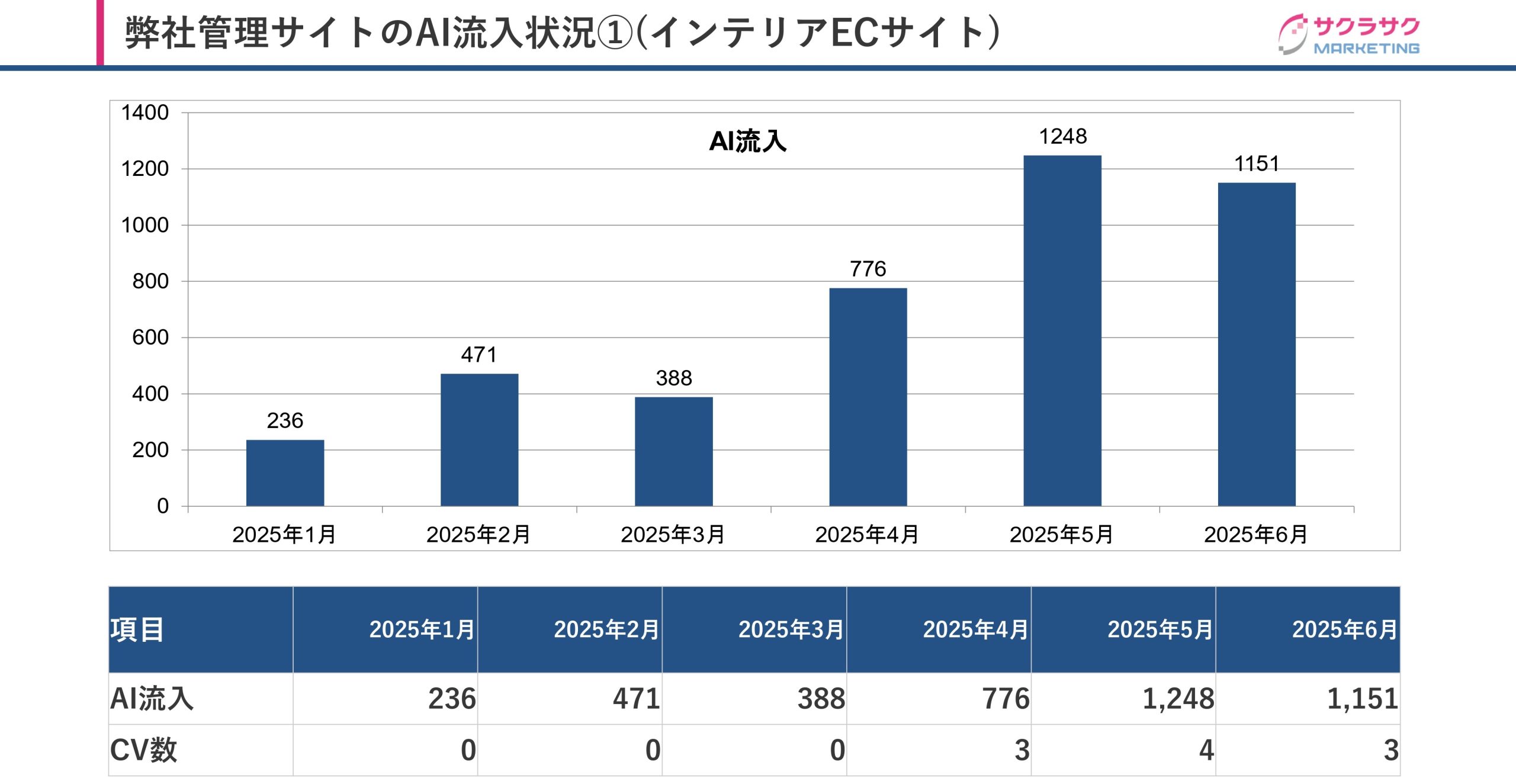

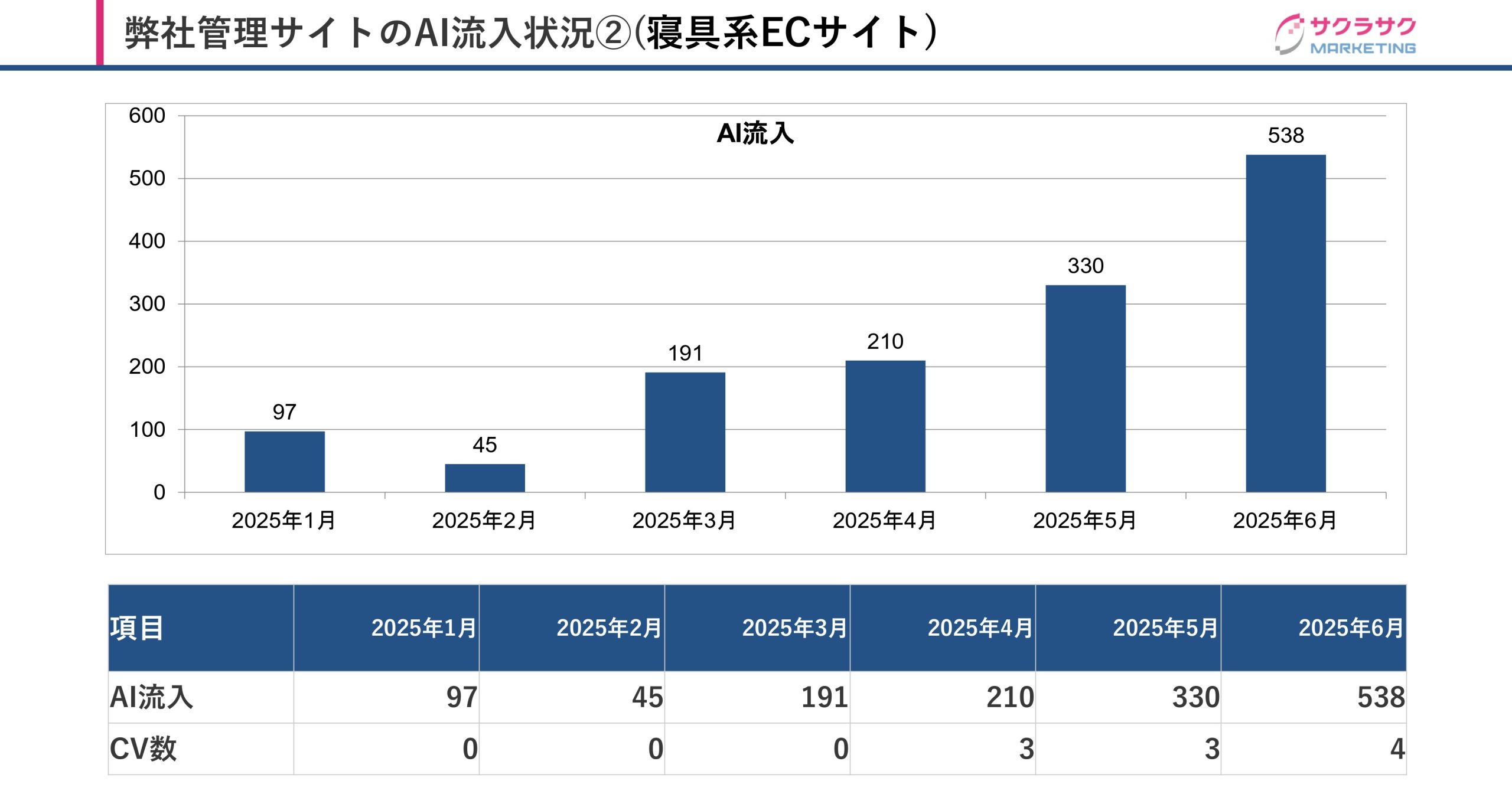

実際、弊社(サクラサクマーケティング株式会社)で管理しているサイトでも、AI経由での流入増加が多くのサイトで観測されています。

AI Overviewsが表示されると、ユーザーは複数のリンクをクリックして情報を探す手間から解放されますが、Webサイト運営者にとっては、自社サイトへのトラフィックが激減するという問題に直結します。

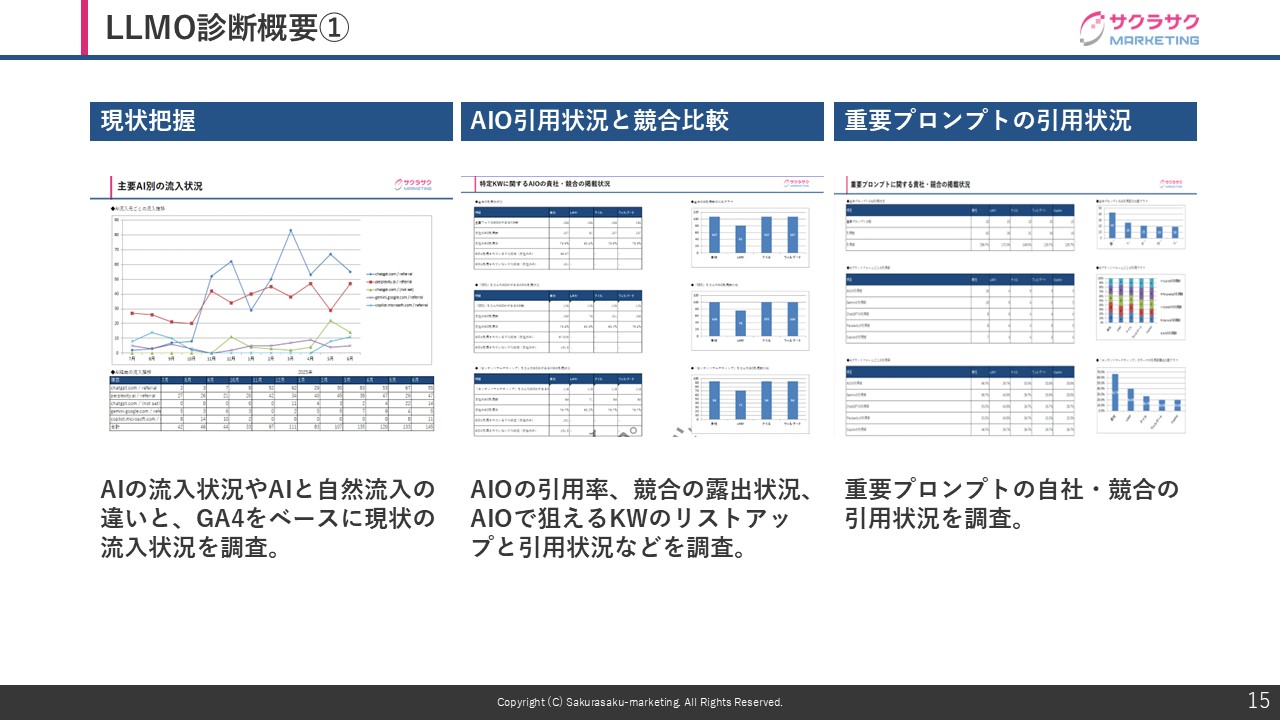

実際、今自分たちのメディアがどれくらいAI経由で流入があるのかを調べるには、GA4を使う方法があります。

AI経由での流入数の確認方法

最も手軽な方法は、GA4の標準レポートで参照元を確認することです。

初めに、GA4の左側メニューから「レポート」→「集客」→「トラフィック獲得」をクリックします。

ディメンションを「セッションの参照元 / メディア」に変更: レポートの表の上部にあるプルダウンメニューから「セッションの参照元 / メディア」を選択します。

これにより、流入元サイト(参照元)と流入の種類(メディア)が詳しく表示されます。

検索窓にAIサービスのドメイン名(例: chatgpt.com, gemini.google.com)を入力してフィルタをかけることで、特定のAIからの流入数を確認できます。

主要なAIの参照元ドメインの例

- ChatGPT: chatgpt.com

- Gemini: gemini.google.com

- Perplexity: perplexity.ai

- Copilot: copilot.microsoft.com

これらの参照元からのメディアは、多くの場合「referral」として計測されます。

AI経由の流入はまだ全体の数パーセントかもしれませんが、ユーザーの検索行動の変化を捉える上で重要な指標です。

今後も定期的に観測をするようにしましょう。

関連記事:【画像で解説】Google Analytics 4(GA4)とは?基本的な導入設定と使い方を紹介

AI時代は正しい情報を提供することが大事

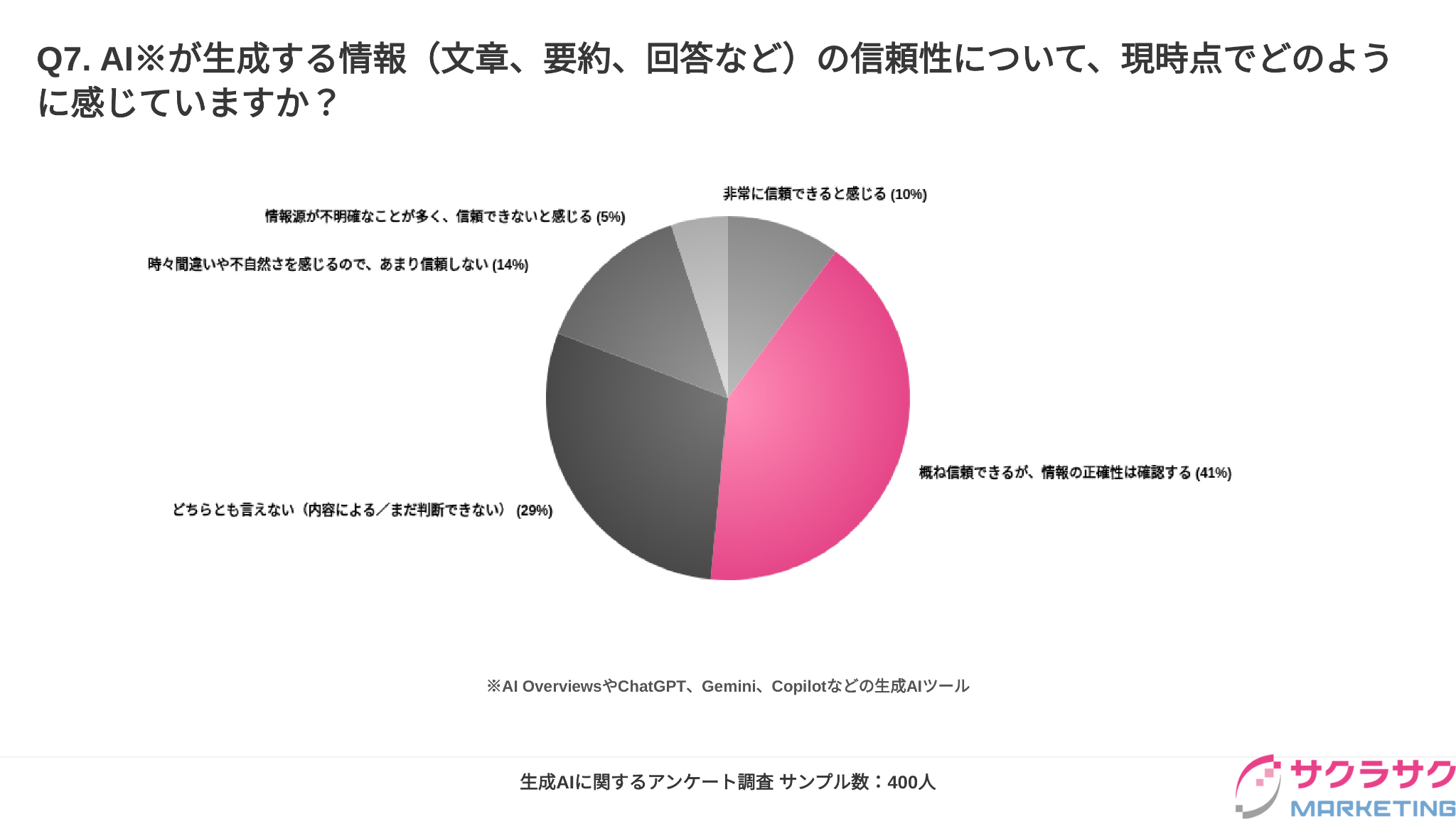

サクラサクマーケティング株式会社が独自に調査したアンケート調査では、「生成AI利用者の41%が情報の正確性を確認する」と回答しており、生成AIが生み出した情報を鵜呑みにせず、しっかりと情報源を確認するユーザーが一定数いることが判明しています。

AI Overviewsに正しい情報が表示されるように、メディアの運営者も今まで以上に注意する必要があります。

LLMOを軽視すべきではない理由

「まだ本格的に普及しているわけではないし、様子見でいいだろう」

「うちはニッチな業界だから、すぐには影響ないはず」

このように、LLMOの重要性を聞きつつも、まだ具体的な対策に踏み出せていない企業も多いかもしれません。

しかし、LLMO対策の遅れは、さまざまなリスクを企業にもたらす可能性があります。ここでは、LLMOを軽視すべきではない3つの具体的な理由を解説します。

リスク1:深刻な機会損失

AIが生成する回答に自社の情報が引用されないという事実は、見込み客との最初の、そして最も重要な接点を失うことを意味します。

実際、サクラサクマーケティング株式会社が行ったアンケート結果からも、多くのユーザーが様々なシーンでAIを活用していることが分かっています。

引用:【アンケート調査】AI浸透率80%超!情報検索から「心のケア」まで、日本人が明かすAI活用のリアルと懸念

ユーザーがAIとの「対話」で情報収集を完結させてしまう世界において、AIの回答に名前が挙がらない企業は、そもそも”存在しない”のと同じです。

例えば、あるユーザーが「リモートワークに最適な法人向けノートパソコンは?」とAIに質問したとします。AIが競合他社の製品ばかりを引用し、自社製品に一切言及しなかった場合、そのユーザーの比較検討の土俵に上がることすらできません。これは、従来のSEOで検索順位が圏外であること以上に深刻な機会損失といえるでしょう。

リスク2:意図しないブランド毀損

LLMO対策を怠るリスクは、機会損失だけにとどまりません。より懸念されるのは、AIが誤った情報や、競合他社に都合の良い情報を引用することで、自社のブランド毀損につながるケースです。

AIは、インターネット上の膨大な情報から学習し、回答を生成します。もし、自社に関する不正確な情報(古いスペック、誤った料金体系など)や、第三者によるネガティブな評判がインターネット上に多く存在した場合、AIはそれを”事実”として学習し、ユーザーに提示してしまう可能性があります。

さらに悪質なケースでは、競合が意図的に作成した比較サイトの情報が引用され、「A社(自社)の製品よりB社(競合)の製品の方が優れている」といった趣旨の回答が生成されてしまうかもしれません。一度AIによって「権威ある回答」として提示された不正確な情報を覆すのは、非常に困難な作業となります。

リスク3:競争優位性の喪失

デジタルマーケティングの世界では、先行者利益が非常に大きいという特徴があります。LLMOも例外ではありません。競合他社がLLMOにいち早く取り組み、AIから「このトピックにおける信頼できる情報源」として認識され始めると、その地位は強固なものになります。

AIは、信頼性や権威性の高い情報源を優先的に引用する傾向があります。一度、競合がそのポジションを確立してしまうと、後発で追い付くのは極めて困難です。

良質なコンテンツを長年にわたって蓄積し、多くのユーザーやサイトから支持されてきたWebサイトがSEOで強いように、LLMOにおいても、早期からAIに評価されるためのデジタルアセット(資産)を築き上げた企業が、圧倒的な競争優位性を手にすることになるのです。

様子見をしている間に、競合は着々とAI時代の信頼を積み重ねているかもしれません。この差は、時間とともに大きく開いていく可能性があることを、強く認識する必要があります。

LLMOとSEOの違い

「LLMOもSEOも、結局はGoogleに向けた対策でしょう?」

「具体的に、何がどう違うのかがわからない」

LLMOという新しい概念の登場に、多くのWeb担当者が戸惑いを感じています。特に、長年取り組んできたSEOとの違いや関係性がわからず、何から手を着ければ良いのか混乱してしまうケースは少なくありません。

このセクションでは、LLMOとSEOという2つの重要な概念を整理し、その比較を通じて、それぞれの役割と関係性を明確にします。

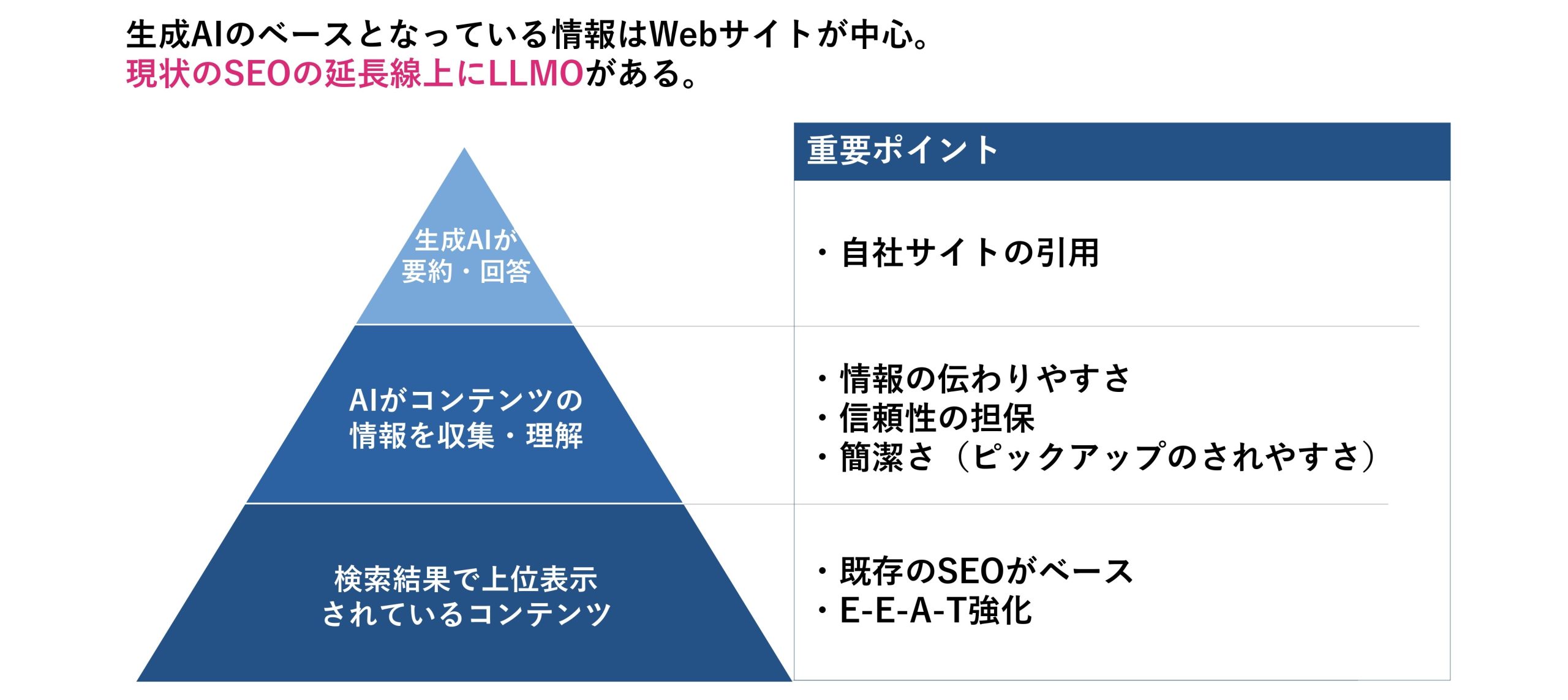

結論からいえば、LLMOはSEOを完全に置き換えるものではなく、SEOという強固な土台の上に、LLMOという新しい時代の施策を積み上げていく補完関係にあります。両者の違いを適切に理解することが、効果的な戦略立案の第一歩です。

LLMOとSEOの目的と施策の違い

Webマーケティングの領域で注目されるSEOと、新しい概念であるLLMO(Large Language Model Optimization)。

この2つは似ているようで、その目的から評価方法まで多くの点で異なります。それぞれの特徴を対比しながら解説します。

| SEO | LLMO | |

|---|---|---|

| 目的 | ・検索結果での上位表示 ・自然流入獲得 | ・生成AIの回答文や参照元の引用 ・AIOでの露出 ・ブランディング |

| 対象 | ・Googleを中心とした検索エンジン | ・ChatGPT、Geminiなどの生成AI |

| 情報源 | ・インデックスされたコンテンツ群 | ・GoogleやBing等の検索エンジン ・大量の文章データ ・ユーザーからの情報入力 |

| アウトプット | ・検索結果(リンクとスニペット) | ・包括的な文章による回答、要約 ・指名ワードでの言及や引用・出典リンク |

| 評価要素 | ・専門性、信頼性、網羅性 ・コンテンツ精度 ・被リンク/サイテーション ・UI/UX など | ・既存のSEO ・AIの理解のし易さ、ピックアップのされやすさ ・テクニカル要素(一定の項目はあるがまだ過渡期) |

| 流入フロー | 検索 → クリック → サイト訪問(繰り返し) | 質問 → AI回答 → 満足 質問 → AI回答 → もっと深く知りたい → 指名検索 質問 → AI回答 → 引用リンクから遷移 |

| 評価方法 | ・自然流入 ・クリック率 ・順位 | ・生成AIの露出、引用回数 ・AIの経由の流入 ・指名検索の増加、間接流入 |

目的:検索上位表示か、AIによる引用・露出か

SEO(検索エンジン最適化)の主な目的は、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードの検索結果の上位に自社サイトを表示させ、自然な検索流入を獲得することにあります。

一方、LLMOは、ChatGPTやGeminiといった生成AIによる回答文の中で、自社の情報やコンテンツが引用・参照されることを目指します。これにより、AIO(AI Optimization)での露出を増やし、専門家としてのブランディングを強化することが目的です。

対象:検索エンジンか、生成AIか

SEOが対象とするのは、Googleを中心とした従来の検索エンジンです。

それに対して、LLMOは、ChatGPTやGeminiに代表される生成AIを対象とします。

情報源:インデックスされたコンテンツか、多様なデータか

SEOの情報源は、検索エンジンによってクロールされ、インデックスに登録されたWeb上のコンテンツ群です。

LLMOは、検索エンジンの情報に加えて、学習に用いられた大量の文章データ、さらにはユーザーが入力する情報(プロンプト)も情報源として活用します。

アウトプット:リンクとスニペットか、文章による回答か

SEOの成果としてのアウトプットは、検索結果ページに表示されるWebサイトへのリンクと、その内容を要約したスニペット(短い説明文)です。

LLMOのアウトプットは、より多彩です。ユーザーの質問に対する包括的な文章での回答や要約、特定の企業名やサービス名(指名ワード)での言及、そして情報ソースとしての引用・出典リンクなどが挙げられます。

評価要素:コンテンツの質や信頼性か、AIとの親和性か

SEOで評価されるのは、コンテンツの専門性、信頼性、網羅性や、外部サイトからの被リンク(サイテーション)、そしてユーザーの使いやすさ(UI/UX)など、多岐にわたる要素です。

LLMOにおける評価要素は、既存のSEOの考え方に加え、「AIにとって理解しやすいか」「回答としてピックアップされやすいか」といったAIとの親和性が重要になります。ただし、この領域のテクニカルな要素については、まだ過渡期であるとされています。

流入フロー:検索からの直接流入か、多様な経路か

SEOにおけるユーザーの流入フローは、「検索 → クリック → サイト訪問」という一連の流れを繰り返すのが基本です。

LLMOでは、ユーザーの行動が多様化します。AIの回答だけで満足してサイトを訪問しないケースもあれば、回答を見て「もっと深く知りたい」と感じて企業名やサービス名を直接検索(指名検索)するケース、あるいは回答に示された引用リンクから直接サイトへ遷移するケースなど、流入経路が複雑になります。

評価方法:流入数や順位か、露出や間接流入か

SEOの効果は、サイトへの自然流入の数、クリック率、検索順位といった直接的な指標で評価されます。

LLMOの評価は、生成AIの回答における露出回数や引用された回数、AIを経由したサイトへの流入、さらには指名検索の増加といった間接的な流入も重要な評価指標となります。

LLMOとSEOは補完し合う関係性

重要なのは、これらの施策は相反するものではないという点です。例えば、ユーザーにとってわかりやすく、専門性の高い高品質なコンテンツは、SEOとLLMOの両方で高く評価されます。また、サイトの信頼性を示すE-E-A-Tの強化は、もともとGoogleがSEO、特にYMYL(Your Money or Your Life)領域で重視してきた要素であり、LLMOではその重要性がさらに増したととらえられます。

つまり、これまでのSEO対策で築き上げた技術的な基盤やコンテンツ資産は、LLMOの土台としてそのまま活きるのです。

そのうえで、AIという新しい「読者」を意識した、より高いレベルの信頼性と意味の明確化を加えていく。これが、これからのWebマーケティングにおける正しいアプローチといえるでしょう。

企業はLLMO対策に投資すべきなのか?

ここでは、LLMO対策への投資を社内提案する際に役立つ「投資対効果(ROI)」の観点から、その価値を解説します。

LLMOへの投資は、単なるコストではなく、未来への戦略的な布石です。そのROIは「守り」と「攻め」の2つの側面から説明できます。

守りのROI:リスク回避とコスト削減

LLMO対策を怠ることで、AIが自社に関する不正確な情報やネガティブな情報を生成してしまうリスクがあります。一度損なわれたブランドイメージを回復するには、多大な広告費や広報活動が必要です。

LLMO対策は、こうした予期せぬ炎上やブランド毀損を未然に防ぐための「保険」として機能します。

また、ユーザーが抱えるであろう疑問や問題に対して、自社サイト上で正確かつ網羅的な情報を提供しておくことは、LLMO対策の基本です。AIがこれらの情報を適切に引用し、ユーザーの自己解決を促進できれば、コールセンターや問い合わせフォームへの入電・入力を減らせます。これにより、カスタマーサポート部門の人件費や運用コストの削減に直接的に貢献します。

攻めのROI:新たな機会の創出と売上向上

AIの回答に引用されることは、これまでリーチできなかった新しい顧客層との接点を生み出します。特に、購買意欲が明確なユーザーからの「〇〇でおすすめのサービスは?」といった質問で引用されれば、質の高い見込み客の直接的な流入につなげることも可能です。これは、広告費をかけずに新たなリードを獲得する、非常に効率的なチャネルとなり得ます。

さらに、ある分野についてAIに質問した際に、繰り返し自社名や自社製品が引用されるようになれば、ユーザーの心のなかで「この分野なら、この会社」と真っ先に思い浮かぶポジションを確立できます。この強力なブランディング効果は、長期的に見て顧客ロイヤルティを高め、価格競争からの脱却を可能にします。

そして、AIとの対話を通じて具体的な課題解決を求めているユーザーは、すでに情報収集の初期段階を終え、比較検討や意思決定のフェーズにいる可能性が高いと考えられます。このようなユーザーは、従来の検索経由のユーザーよりも課題が明確であり、サイトを訪れた際の成約率が高くなると期待できます。

結論として、LLMO対策は短期的な刈り取り施策ではなく、中長期的な視点で企業の「デジタル資産」を構築する活動です。

これまでSEOやコンテンツマーケティングに投じてきた予算の一部をLLMOに再配分することは、未来の事業成長を見据えた、極めて合理的な経営判断だといえます。

GoogleのAI戦略から読み解くLLMOの今と未来

LLMOを語るうえで、Googleの動向の理解は不可欠です。Googleは検索エンジンの巨人であり、生成AI開発の最前線を走る企業でもあります。彼らのAI戦略を読み解くことで、LLMO対策において「今」何をすべきか、そして「未来」にどう備えるべきかが見えてきます。

AI Overviewsについて今わかっている13個の特徴

サクラサクマーケティング株式会社の生成AIについて研究するR&Dチームにより、2025年9月現在、AIOについては以下のことが判明しております。

- AIOは“通常の検索結果+周辺情報”のハイブリッド回答になっている

- AIOの表示内容は日々変化する

- 参照URLの50%以上が日々入れ替わる

- 検索順位トップ20圏外のURLが引用されることも多い

- 引用文とリンク先の記述が一致しないこともある

- 構造化された情報が引用されやすい

- クエリファンアウト:検索意図を分解して回答している

- パッセージランキング:ページ単位より段落単位で評価

- AIOに引用されてもクリックされるとは限らない

- 同じクエリでもAIOの切り口は日替わり

- Gemini 2.0で生成スピードと精度が向上(推測)

- AIモード(対話型検索)へ拡張中

- SEOは「上位表示」から「引用設計」へのシフト

引用:AIによる概要(AI Overviews)に掲載されるには?Web担当者が押さえておくべきAIOの特徴13選|R&Dチームによる最新調査結果

上記については以下の動画でも解説をしています。

AIOの動向を理解することは、今後のWebマーケティングにおいて不可欠となるでしょう。

また、生成AIの発達・流れもそれを後押ししています。

生成AIの発達・流行という大きな流れ

日常生活からビジネスシーンまで、あらゆるところで生成AIが使われるようになっています。この傾向は今後もさらに加速すると考えられており、GoogleはAIによる概要やAIモードに加えて、海外で新たに「web guide機能」の実装テストを行っています。

AIモードとは、2025年9月現在、Googleが日本を含む世界180か国以上でローンチされている新サービスであり、ユーザーにパーソナライズされた情報を元に様々なタスクを行うサービスです。

例えば「30分以内に入れるレストランはある?」と聞くと、AIはユーザーの情報(過去の位置情報や検索履歴)からどのようなレストランが好きであるのかを予測し、それに合わせたレストランを提示します。

将来的には、1クリックでお店の予約まで完了できるようになると想定されています。

参考:

AI Mode in Search gets new agentic features and expands globally

Google 検索における「AI モード」を日本語で提供開始

web guide機能とは、AI OverviewsやAIモードが「回答を生成すること」を重視しているのに対し、Web Guideはクエリをさまざまな側面から探索できるように検索結果を表示してくれます。

例えば「ハワイの行き方」で検索すると、検索結果に「ハワイに行ける飛行機の便一覧」「ハワイの治安情報」「おすすめ観光地」などユーザーが欲しい情報をサマリとしてまとめたうえで、関連するWebページを提示するようになります。

参考:

Web Guide: An experimental AI-organized search results page

これらのサービスのリリースから分かることは、Googleが生成AIに対して、より力を入れていることです。

今後、ユーザーがより生成AIを通して情報のキャッチアップをするようになれば、どのように生成AIを通してユーザーに自社サービスの存在を伝えるのかというマーケティング方法が重視されるでしょう。

未来を見据えた「Geminiアプリ」の存在

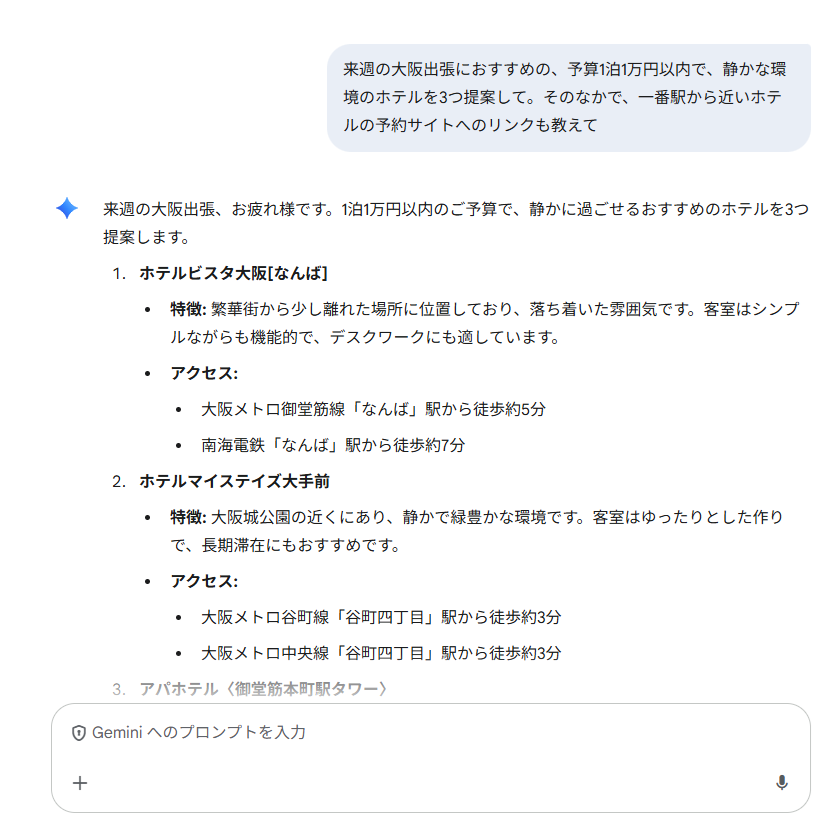

また、Googleは「Gemini」(旧称:Bard)という対話型AIの専用アプリも提供しています。これは、従来の「検索キーワード」を入力するスタイルとは一線を画し、より自由で連続性のある「対話(プロンプト)」を通じて情報収集を行なうことを想定したサービスです。

ユーザーはGeminiアプリに対して、「来週の大阪出張におすすめの、予算1泊1万円以内で、静かな環境のホテルを3つ提案して。そのなかで、一番駅から近いホテルの予約サイトへのリンクも教えて」といった、複雑で口語的な要求ができます。

このGeminiアプリの存在が示唆するのは、未来のLLMOが、単純な事実の引用だけでなく、より複雑なユーザーの意図や文脈を理解し、最適な提案を行なえるようなコンテンツを求められるようになる、ということです。単一の情報をわかりやすく提供するだけでなく、関連する情報を組み合わせ、ユーザーの次の行動までをサポートするような、一歩踏み込んだコンテンツ設計が重要になるでしょう。

これらのGoogleの動向から一貫して読み取れることは、「ユーザーにとって本当に役立つ、信頼でき、専門的な情報」をAIの回答源として最優先するという強い意志です。

情報の質と信頼性を極限まで高めていくことこそが、GoogleのAI戦略に対応する最適な方法となります。

企業担当者がLLMOに対して感じている課題

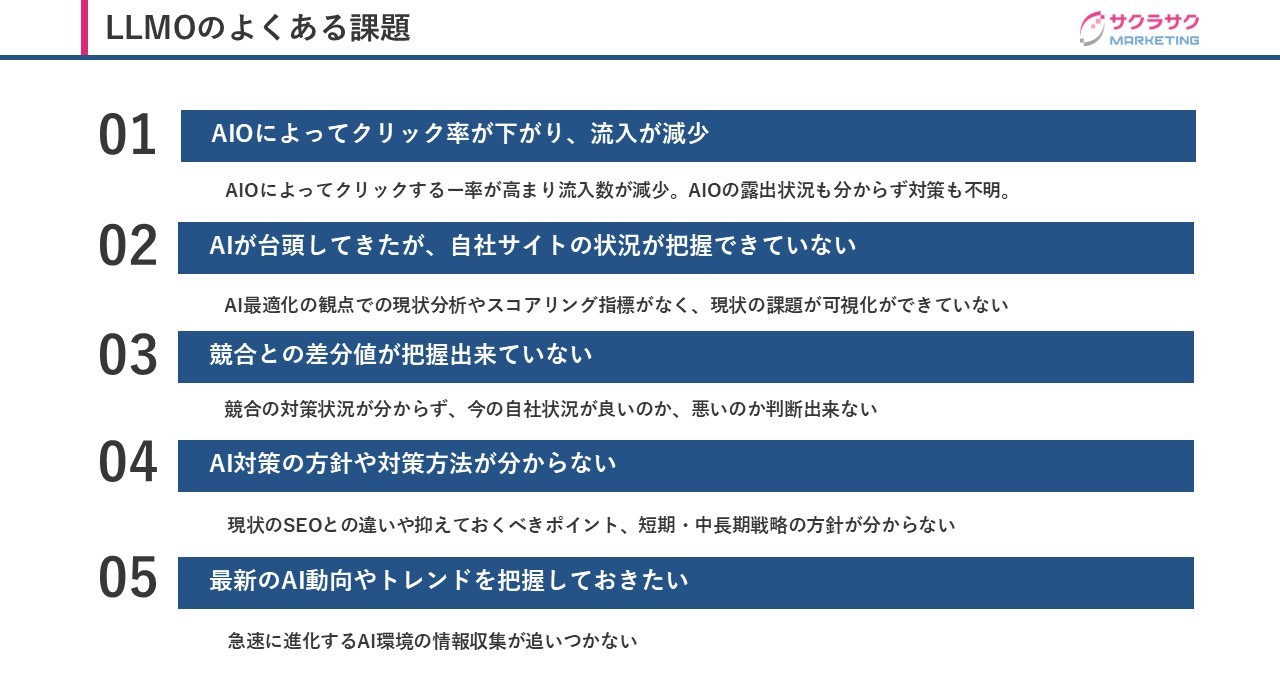

弊社が様々な企業の担当者様とお話していると、多くの企業が以下のような課題を抱えていることが分かりました。

ここでは、LLMOに取り組む上でよく見られる5つの課題について解説します。

1. AIOによるクリック率の低下と流入数の減少

AI Overviewsの普及により、ユーザーがウェブサイトをクリックせずに情報を得られるようになりました。その結果、これまでのように検索結果からのクリック率が下がり、サイトへの流入数が減少するという課題が生じています。また、自社のコンテンツがAIOにどのように表示されているかを把握することも難しく、有効な対策を立てることが困難になっています。

2. AI時代における自社サイトの現状把握の欠如

AIが急速に普及する中で、AI最適化の観点から自社サイトがどのような状況にあるのかを正確に把握できていないケースが多く見られます。

現状を分析するための指標やスコアリングの基準が定まっていないため、課題が可視化されず、具体的な改善策を講じることができません。

3. 競合他社との比較・分析の困難さ

競合サイトがどのようなAI対策を行っているのかを把握することが難しく、自社の立ち位置を客観的に判断できないという問題もあります。

競合との差が分からないため、現在の自社の状況が良いのか悪いのか、どの点に注力すべきかの判断がつきにくくなっています。

4. AI対策の具体的な方針・手法の不明確さ

従来のSEO対策とAI対策では、重視すべきポイントが異なります。その違いを十分に理解し、何をすべきかを明確にできている企業はまだ多くありません。

そのため、短期・中期・長期的な視点での戦略や方針を立てることができず、具体的な施策を実行に移せない状況に陥りがちです。

5. 最新のAI動向・トレンドへの追随の難しさ

AI技術は非常に速いスピードで進化しており、関連する環境も目まぐるしく変化しています。

そのため、最新の動向やトレンドに関する情報を常に収集し、自社の戦略に反映させ続けることが大きな負担となり、情報収集が追いつかないという課題も挙げられています。

これらの課題について、今何をやるべきなのかを次項で解説します。

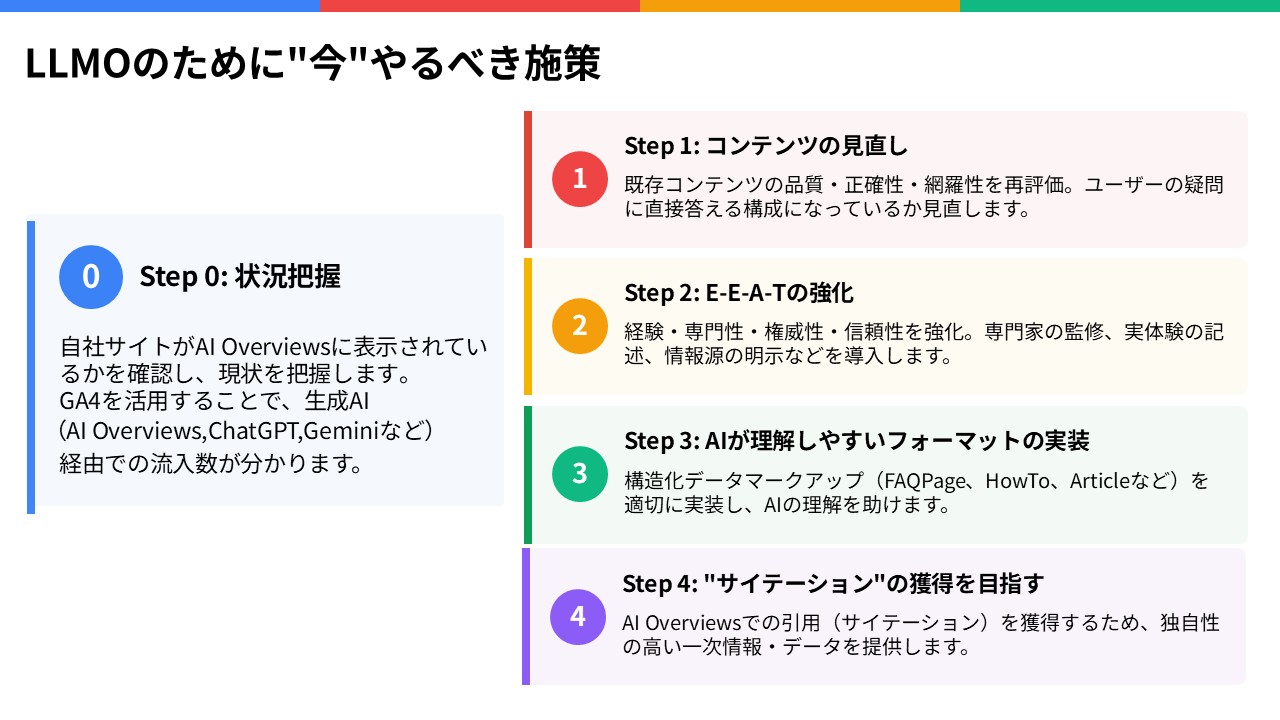

LLMOのために”今”やるべき施策

LLMOの重要性やSEOとの違いは理解できても、「具体的に今日から何を始めれば良いのか?」という疑問が残るかもしれません。幸いなことに、LLMO対策はこれまでのWebサイト運営の方針を180度転換させるようなものではなく、むしろこれまで良質なコンテンツ作りやSEO対策で培ってきた資産を、AIの視点を取り入れて発展させるものです。

このセクションでは、誰でも行動に移せるように、LLMO対策を5つの具体的なステップに分けて解説します。

Step 0: 状況把握

本格的な施策に着手する前に、まずは自社のコンテンツがAIにどう評価されているか、現状を把握することが不可欠です。

1.各LLMにおける表示状況の確認

現在、自社のコンテンツがChatGPTやGoogleのAI Overviewsなどで、どのようなキーワードで、どの程度引用されているかを把握することが必要です。これを確認するための専用ツールとして、いくつかのサードパーティーツールがあり、これらを活用することで競合サイトとの引用状況の比較や、対策すべきコンテンツの特定が可能になります。

2.AIからの流入状況の確認

GA4などを用いて、AIからの流入がどれだけあるかを測定することも重要です。現状では参照元として明確に「AI Overviews」などと表示されるわけではなく、計測は困難な状況です。現時点では、AIの回答で引用されたことによるブランド名での指名検索数の増減などを間接的な指標として追いかけるのが現実的です。

Step 1: コンテンツの見直し

AIに引用されやすいコンテンツには、いくつかの共通した特徴があります。従来のSEOコンテンツの考え方を応用しつつ、AIの特性に合わせて改善していきましょう。

1.結論ファーストで端的な回答を提示する(強調スニペット対策の応用)

ユーザーの質問に対して、まず結論や端的な回答を提示する構成は、LLMOにおいて非常に有効です。これは、従来のSEOにおける強調スニペットへの表示を狙うためのライティング手法と類似しています。AIは、ユーザーの疑問に直接答える明確な記述を優先的に引用する傾向があるため、記事の冒頭や見出し直下で、問いへの答えを簡潔に記述しましょう。

2.網羅的かつ詳細なコンテンツ

AIは、特定のトピックについて包括的な情報源を参照し、網羅的に回答を生成しようとします。そのため、1つの記事で関連するトピックを幅広くカバーし、ユーザーが抱きそうな次の疑問にも先回りして答えるような、網羅性の高いコンテンツは評価されやすくなります。

一方で、非常にニッチな質問に対しては、その専門的な部分だけを的確に説明している詳細なコンテンツから、一部分のみを引用することもあります。したがって、「広く、深く」を両立させ、一つのテーマについて多角的に掘り下げた専門的なコンテンツ作りが求められます。

3.論理的で読みやすい文章

人間にとって読みやすい文章は、AIにとっても理解しやすい文章です。見出しや箇条書きを適切に使い、論理的な構造を意識して記述することが重要です。

例えば、ビジネス文書で用いられるPREP法(結論→理由→具体例→結論)のような構成は、AIが文章の主題や論理展開を把握するうえで有効と考えられます。また、客観的な「事実」と書き手の「意見」を明確に分けて記述することも、AIが情報の信頼性を判断する一助となります。これらはGoogleがヘルプフルコンテンツを作成するためのガイドラインで示している「読者を第一に考えたコンテンツ作成」の考え方にも通じるものです。

Step 2: E-E-A-Tの強化

コンテンツの品質向上と並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが「E-E-A-T」の強化です。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、Googleが情報の品質を評価するための重要な指針です。これはLLMOにおいても、AIが「どの情報源を信用すべきか」を判断するうえでの最重要項目となります。

ここでは、E-E-A-Tを単なる概念で終わらせず、Webサイト上で具体的に実装する方法を解説します。

1.一次情報を積極的に盛り込む

インターネット上のどこにでも書かれている二次情報ではなく、自社独自の一次情報は極めて価値が高いものです。

- 独自の調査データやアンケート結果

- 顧客への導入事例やケーススタディ

- 専門家へのインタビュー記事

- 自社製品・サービスを用いた実験や検証レポート

これらは他社が模倣できないユニークな価値を持ち、AIが参照する強力な「根拠」となります。

2.著者情報・監修者情報を明確にする

「誰がこの記事を書いたのか」「誰がこの情報を監修したのか」を明確にすることは、E-E-A-T強化の第一歩です。特に、専門的な知識が求められるYMYL(Your Money or Your Life)領域のコンテンツでは必須の対応といえます。

記事の上部や下部に、著者情報や監修者のプロフィールを掲載しましょう。プロフィールに、顔写真、氏名、所属、役職、資格、実績、SNSアカウントへのリンクなどを記載することで、その人物が当該分野の専門家であることを証明します。

3.運営者情報ページを充実させる

Webサイト全体の信頼性を担保するために、運営者情報(「会社概要」や「私たちについて」といったページ)の充実は欠かせません。AIはこれらのページをクロールし、そのサイトが信頼に足る組織によって運営されているかを評価します。

最低限、以下の項目は網羅的に記載しましょう。

【運営者情報ページに記載すべき項目リスト】

- 正式な会社名(商号)

- 事業内容

- 会社のミッション、ビジョン、バリュー

- 会社の沿革(設立年月日、おもな出来事)

- 役員一覧(氏名、役職)

- 所在地(郵便番号、住所、可能であればGoogleマップの埋め込み)

- 問い合わせ先(電話番号、メールアドレス、問い合わせフォームへのリンク)

- 許認可や登録情報(プライバシーマーク、古物商許可番号など)

- 受賞歴、メディア掲載実績

- プレスリリースのアーカイブ

これらの情報を網羅的かつ正確に掲載することで、サイト運営者の実在性と透明性を示し、AIとユーザーの両方からの信頼を獲得できます。

Step 3: AIが理解しやすいフォーマットの実装

高品質なコンテンツを用意し、E-E-A-Tを高めたら、次はその情報を「AIが理解しやすいフォーマット」で伝える必要があります。具体的には「セマンティックなHTML」や「構造化データ」が該当します。

セマンティックなHTMLとは、ウェブページの各部分が「ヘッダー」「ナビゲーション」「メインコンテンツ」といったように、どんな「意味」や「役割」を持っているのかを、適切なHTMLタグで示す書き方のことを指します。

- 見出しは<h1>から<h6>までを、階層構造を意識して正しく使う

- 段落は<p>タグ、リストは<ul>や<ol>タグでマークアップする

- 重要な語句を<strong>タグで強調する

このような適切なマークアップは、コンテンツの論理的な構造をAIに正確に伝えます。

一方、構造化データとは、Webページ上の情報が何であるかを、標準化された形式で検索エンジンやAIに伝えるためのメタデータです。

例えば、Articleスキーマを使えば「この記事の著者はこの人物で、公開日はこの日です」と伝えられ、FAQPageスキーマを使えば「これは質問と回答のセットです」と明示できます。

特に、GoogleではJSON-LD形式での実装が推奨されており、これによりAIはコンテンツの文脈をより深く、正確に理解し、回答を生成する際に適切に引用できるようになります。

いずれも人間が見るデザインには影響を与えませんが、ページの裏側でAIの理解を助ける重要な役割を果たします。

AIは、人間向けのテキスト情報だけではコンテンツの意味を100%正確に解釈できない場合があります。例えば、<h1>タグが記事タイトルであることは推測できますが、ページ内にある人名が「著者」なのか、それとも「記事中で言及されている人物」なのかを区別するのは困難です。「セマンティックなHTML」や「構造化データ」を用いることで、こうした曖昧さを排除し、「この記事の著者はこの人物で、公開日はこの日で、発行元はこの組織です」といった情報を、AIに対して一義的かつ明確に伝えられます。

これにより、AIはコンテンツの文脈を正確に理解し、回答を生成する際に、より適切に情報を引用できるようになるのです。これは、従来のSEOにおけるリッチリザルト表示のためだけでなく、AIとのコミュニケーションにおいても極めて重要です。

実装後の確認

構造化データを実装したら、必ずGoogleが提供する「リッチリザルトテスト」ツールを使って、正しく認識されているかを確認しましょう。このツールでエラーなく認識されれば、AIもその情報を正しく解釈できる可能性が高まります。スキーママークアップは複雑に見えるかもしれませんが、LLMOにおける技術的な差別化の大きなポイントとなるため、ぜひ挑戦してみてください。

Step 4: “サイテーション”の獲得を目指す

ここまでのステップで、自社サイト内部のコンテンツ品質と技術的な最適化は大きく進んだはずです。最後のステップは、サイトの外部からの評価、すなわち「サイテーション」を獲得することです。

サイテーションとは、直訳すると「引用」や「言及」を意味します。LLMOの文脈では、第三者のWebサイト、SNS、書籍、論文などから、自社名、ブランド名、サイト名、著者名などが言及されることを指します。

これは従来のSEOにおける「被リンク」と似た概念ですが、重要な違いがあります。サイテーションは、ハイパーリンクの有無を問いません。

たとえリンクが設置されていなくても、信頼できる情報源から特定のトピックと関連付けて言及されること自体が、AIにとって自社の権威性を高める強力なシグナルとなるのです。AIは、インターネット上の文脈全体を学習し、「この会社は、この分野の専門家として多くの場所で語られている」という事実を認識します。

ここでは、サイテーションを獲得するための具体的なアクションプランを、難易度別に3つのレベルで紹介します。

初級編:情報発信の量を増やす

1.調査レポートの作成と公開:

独自の調査レポートや統計データは、他のメディアやブロガーが引用・言及しやすいコンテンツです。業界のトレンドや課題に関する洞察を提供することで、「〇〇社の調査によると~」という形で多くのサイテーション獲得が期待できます。

2.SNSでの専門的な情報発信:

X(旧Twitter)やLinkedInなどのSNSで、自社の専門分野に関する有益な情報や見解を継続的に発信します。業界のインフルエンサーや他の専門家との交流を通じて、自社の認知度と専門性を高めていきます。

中級編:独自の価値で言及を促す

1.業界メディアへのプレスリリース配信:

新製品の発表、調査レポートの公開、イベント開催などのタイミングで、プレスリリースを配信します。これにより、複数の業界ニュースサイトに取り上げられ、自然な形で社名やサービス名が言及される機会が増えます。

2.登壇イベントの書き起こし記事化:

業界のカンファレンスやセミナーに登壇した際は、その講演内容を詳細な書き起こし記事として自社サイトで公開します。イベント参加者や関連メディアが、発表内容に言及する際の公式な参照元となります。

上級編:オフラインでの権威性を確立する

1.書籍の出版:

企業の代表者や専門家が、その専門知識をまとめて書籍として出版することは、権威性を確立するうえで非常に強力な手段です。書籍が出版されると、Amazonの書評や書評ブログ、ニュース記事など、多岐にわたるサイテーションが生まれます。

2.業界団体への加盟・理事就任:

業界を代表する団体に加盟したり、その役員に就任したりすることで、企業としての公的な信頼性と権威性が大きく向上します。これらの活動は、団体の公式サイトや業界ニュースで言及される機会につながります。

これらの外部対策は、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、地道に続けることで、AIとユーザーの両方から「この分野なら、この会社」と認識されるための、強固な土台を築けるのです。

【未来予測】2026年以降LLMOはどうなるのか

ここまで、現在のLLMOの定義から具体的な施策までを解説してきました。では、今から1~2年後、2026年以降の世界では、LLMOを取り巻く環境はどのように変化していくのでしょうか。

いくつかのキーワードを軸に、サクラサクマーケティング株式会社のR&Dチームの山崎がその未来像を予測します。

山崎 好史

サクラサクマーケティング株式会社

CTO/R&Dチームリーダー

エンジニア出身の技術責任者として、Web技術・検索エンジン・生成AI領域の研究と開発を統括。

SEO・LLM・構造化データに関する深い知見をもとに、AI時代における検索行動の変化を分析し、社内外に発信している。

AI Overviewsの定点観測をはじめとした独自リサーチも主導し、「検索×AI」に関する調査・実験・仮説検証を継続中。

1. パーソナルAIアシスタントの時代へ

現在のAI検索は、まだ不特定多数に向けた一般的な回答を生成する段階にあります。しかし、将来的にはAIが個人の趣味嗜好、過去の行動履歴、現在の状況などを深く理解し、一人ひとりに最適化された回答を生成する「パーソナルAIアシスタント」へと進化していくでしょう。

例えば、「いつもの予算感で、今週末のデートに使えるお店を提案して」といった極めて個人的な問いに対して、AIが最適な答えを返すようになります。企業は、こうした超パーソナライズ化されたAIの提案に自社のサービスを滑り込ませるため、より詳細で構造化されたデータ提供が求められます。

2. マルチモーダル化の進展

情報検索の入力は、もはやテキストだけにとどまりません。ユーザーはスマートフォンのカメラで撮影した写真や、音声でAIに質問を投げかけるようになります。例えば、旅行先で見かけた建物を撮影し、「これは何という建物で、どんな歴史があるの?」と尋ねることが当たり前になります。

これに対応するためには、Webサイトもテキスト情報だけでなく、高品質な画像や動画、音声コンテンツを充実させ、それらが何であるかを説明する代替テキストや構造化データを整備することが不可欠になります。

3. AIエージェントによる自律的な取引

さらに未来では、AIがユーザーの指示を受けて、情報収集から比較検討、そして最終的な予約や購入までを自律的に行なう「AIエージェント」が登場するでしょう。ユーザーが「来月の福岡出張の航空券とホテルを、最もコストパフォーマンスが良い組み合わせで予約しておいて」と指示するだけで、AIエージェントが各社のAPIと連携し、最適な取引を完了させます。

この時代においては、自社のサービス情報をAIエージェントが解釈・連携可能な形式(APIなど)で公開しておくことが、ビジネスの前提条件となる可能性があります。

これらの未来予測からいえるのは、企業やWebサイトがAIにとっての「信頼できる情報データベース」としての役割を、ますます強く求められるようになるということです。小手先のテクニックではなく、自社の持つ専門性やデータを、いかにAIが利用しやすい形で整理・提供できるか。その真価が問われる時代が、近くまで来ています。

まとめ

本記事では、「LLMO(大規模言語モデル最適化)」について、その基本からSEOとの違い、具体的な施策、そして未来予測までを解説してきました。

LLMOには即効性のある裏技や小手先のテクニックは存在しません。その本質は、自社が持つ専門性や誠実さ、そして顧客への価値提供への情熱を、ユーザーとAIの両方に正しく伝わる形へと「可視化」していく地道な活動にあります。

これには、日々の継続的な努力が求められます。

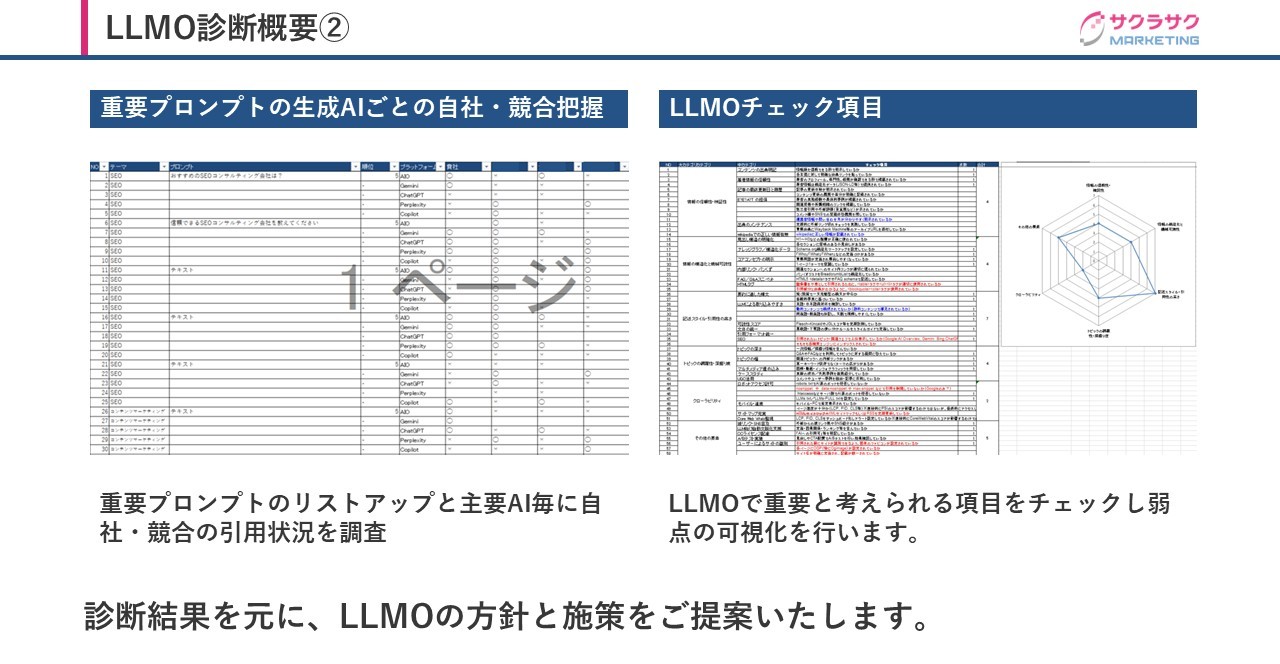

それに伴い、サクラサクマーケティングでは新たにLLMO診断サービスをスタートしました。

サクラサクマーケティングのLLMO診断では、「AI対策チーム」による仮説・検証による知見の蓄積。

それに合わせてSEO歴20年のなかで培ってきた確かなノウハウを活かして、貴社独自のAI対策をご提案させていただきます。

LLMOが必要だと焦っている方は、ぜひ一度お問い合わせください。