検索結果の最上部にAIが生成した回答を表示する「AIによる概要(AI Overviews)」は、ユーザーの情報収集の方法やWebサイトのあり方に大きく影響する可能性があります。

本記事では、AI Overviewsの基本的な仕組みから、WebサイトのトラフィックやSEO戦略に与える影響、Webサイト運営者が今すぐ取り組むべき実践的な対策まで、最新の動向とデータを交えながら詳しく解説します。

また、AI Overviewsの攻略法については以下の動画でも解説をしております。こちらも併せてご覧ください。

「AIによる概要(AI Overviews)」とは?

AI Overviewsの大きな特徴として挙げられるのは、検索結果内の1つのページを要約するのではなく、検索クエリに関連する複数の情報源を横断的に分析し、AIがその要点を構成して回答を提示する点です。

この回答は、検索結果ページで視認性の高い上部のエリアに表示されるため、ユーザーの目に入りやすくなっています。自然な文章で回答が生成され、箇条書きや太字などを活用して要点が整理されているため、複雑な問いや多面的な情報を求めるクエリに対しても、内容を理解しやすくなります。

日本語では「AIによる概要」と表記されますが、英語表記の頭文字を取って「AIO」と略されることもあります。

この機能の中心的な技術となっているのは、Googleが独自に開発した高性能な生成AIモデル「Gemini」です。

Geminiは世界中のWebページのなかから、信頼性が高く、クエリに関連する情報を複数探し出し、それらの内容を要約して回答を生成します。これにより、ユーザーは複数のサイトを閲覧しなくても、検索結果画面上ですぐに答えを把握できるようになります。

ここからは、AI Overviewsが登場した背景や特徴、AI Overviewsによるユーザー体験の変化について解説していきます。

AI Overviews登場の背景

AI Overviewsが登場した背景には、インターネット上に膨大な量の情報があふれ、求める情報をユーザーが探し出すことが困難になったことや、AIと機械学習の進歩、生成AIへの関心の高まりがあります。

情報があふれる現代において、ユーザーが本当に求める情報を検索して探し出すのは困難です。さらに、ChatGPTやCopilotなどが台頭し、ユーザーがAIと対話しながら情報を得るスタイルが広まったことで、Googleも自社の中心的なサービスである検索体験をAIによって向上させる必要がありました。

そうして誕生したのが、AI Overviewsの前身である「SGE(Search Generative Experience)」です。Googleは2023年からこの機能を試験的に提供してフィードバックを収集し、AIの回答精度や表示方法の改善を進めました。

その成果をもとに名称変更した「AI Overviews」が、2024年5月にアメリカ※1、同年8月※2に日本で展開され、多くのユーザーがこの新しい検索体験を利用できるようになりました。

※1 Generative AI in Search: Let Google do the searching for you

※2 New ways to connect to the web with AI Overviews

AI Overviewsは、膨大な情報のなかから、ユーザーがより短時間で効率的かつ的確に求める答えにたどり着けるよう支援するためのGoogleの取り組みの一つであり、Web業界に大きな変化をもたらすものとして位置づけられています。

新たに始まったAIモードの存在

Googleは新たに、2025年 9月 9日に「AIモード」と呼ばれる機能を実装しました。

AIモードとは、今まで表示されていたAI Overviewsに加え、AIがより複雑な思考を行えるようになる機能です。

例えば「大阪旅行に行く3泊4日のプランを立てて」と検索すると、実際にAIが旅行プランを組み立ててくれます。

さらにそこから「たこ焼きを食べたいからおすすめのお店はある?」という風に追加の質問にも対応しており、ユーザーの質問に対して適切な回答(検索結果)を出力してくれる機能です。

日本でも順次ユーザーに解放されていっており、より注目されています。

AI Overviewsの影響とは?トラフィックは減るのか

多くのサイト運営者が懸念している「Webサイトへのトラフィックは減少するのか」というテーマについて、さまざまな角度から見てみましょう。

Googleの公式見解と実態のギャップ

この問題に関して、Googleは「AI OverviewsがWebサイトへのトラフィックを促進する」という見解を示しています。

AI概要機能に含まれるリンクは、同じクエリに対して従来のウェブリストとして表示されたページよりも多くのクリック数を獲得しています。(And we see that the links included in AI Overviews get more clicks than if the page had appeared as a traditional web listing for that query. )

引用:Generative AI in Search: Let Google do the searching for you|Google

しかし、SEO業界ではこの公式見解とは異なるデータも報告されており、両者の間には見解の相違が見られます。

例えば、広く利用されているSEO分析ツール「Ahrefs(エイチレフス)」が公開した調査結果によると、AI Overviewsが表示される検索結果では、その下に表示される従来のオーガニック検索結果へのクリックスルー率(CTR)が、表示されない場合に比べて平均で34.5%減少したと報告されています。

参照:AI Overview が表示されることで、ページへのアクセス数が34.5% 減少!|Ahrefs blog

しかし、トラフィック減少はキーワードによっても異なります。

例えば単体ワードや〇〇とは、といったキーワードではAIOで代替されやすくクリックの下落も大きいですが、AI Overviewsではまとめきれない体験に基づく独自コンテンツは今後も必要とされ続けるでしょう。

AI Overviewsに関するユーザーの受け止め方

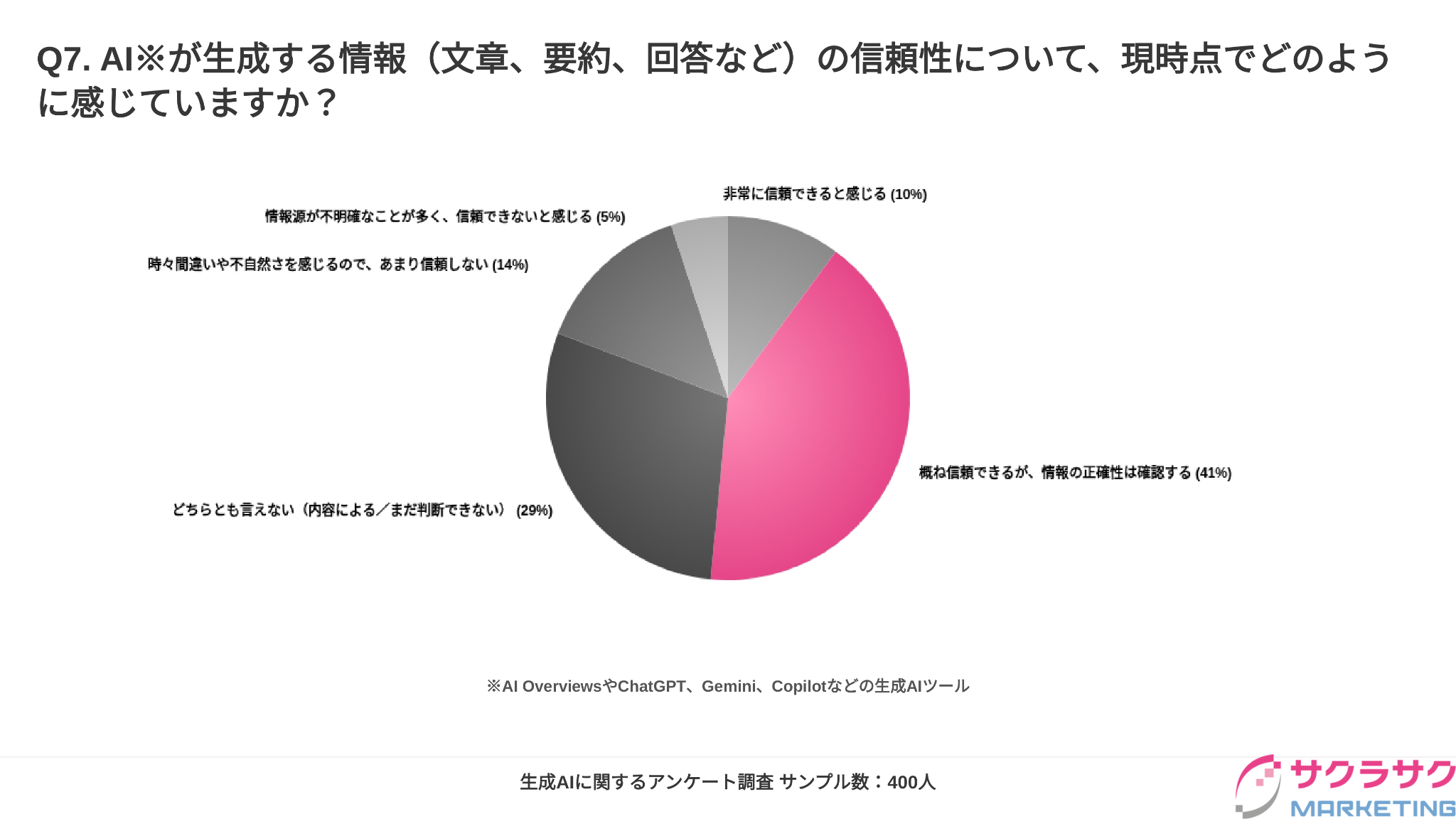

では、ユーザーがAI Overviewsをどのようにとらえているかというと、この機能は多くのユーザーに利用されている一方で、その表示内容が全面的に信頼されているわけではないようです。

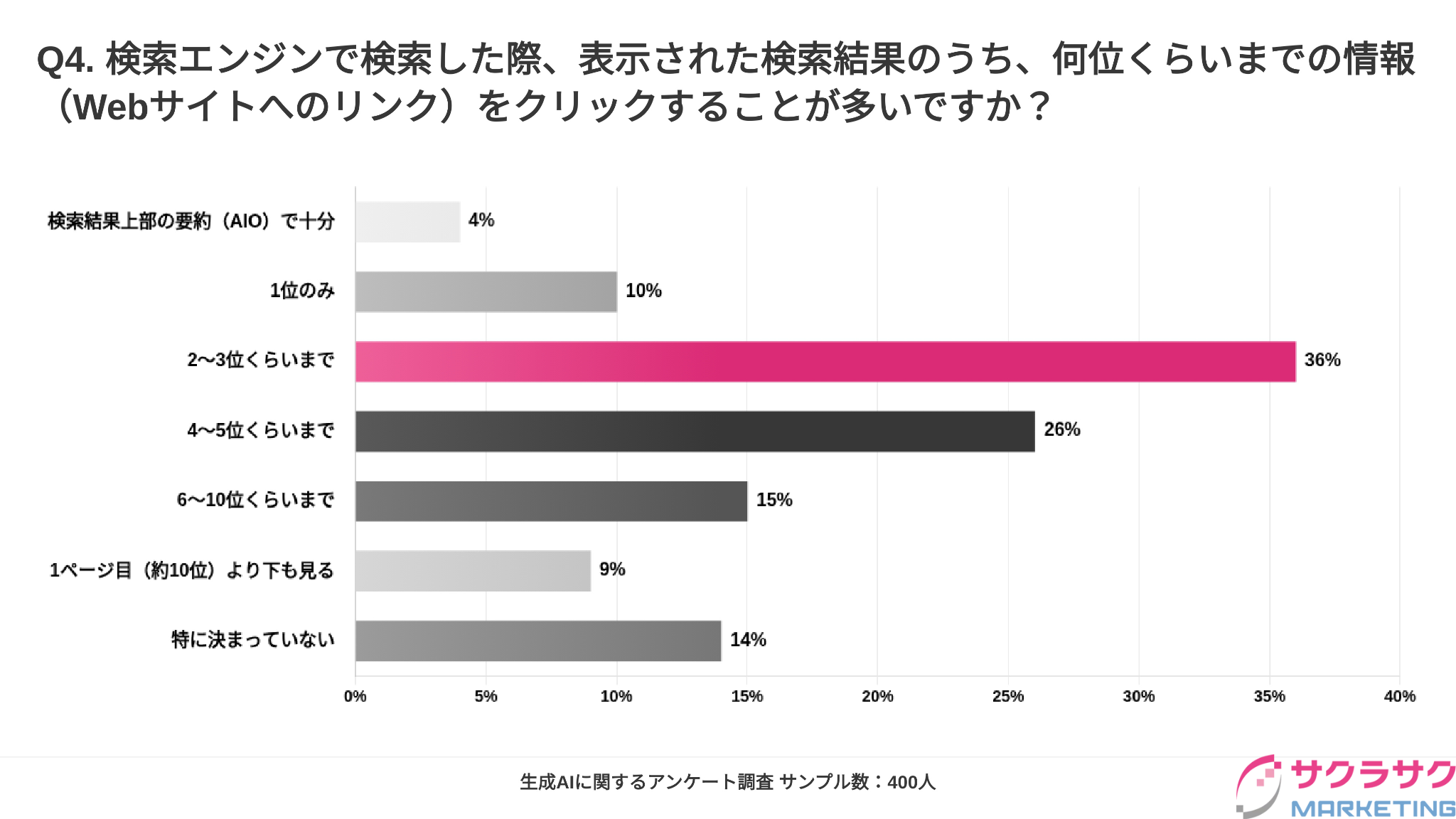

当社サクラサクマーケティングがアンケート調査を実施したところ、「AI Overviews(AIによる概要)だけで情報収集に満足する」と回答したユーザーは、全体のわずか4%でした。

さらに、生成AIを利用するユーザーの41%が、AIが提示した情報に対して「別途、情報の正確性を確認する」と回答しており、多くのユーザーがAIの回答を参考にしつつも、その情報の裏付けを求める傾向があることがわかります。

このデータによって、AI Overviewsが表示されていても、ユーザーが検索結果をクリックしてより信頼できる情報源や詳細な解説を探す行動が、今後も続くと考えられます。

ゼロクリック検索は今後も増加するかもしれませんが、その一方で、AI Overviewsをきっかけにより明確な目的を持ってサイトへ流入する、質の高いユーザーが増える可能性も考えられます。

今後のWebサイトやコンテンツに求められること

生成AIにはその仕組み上、事実に基づかない情報を生成してしまう「ハルシネーション」という特有のリスクが存在します。実際に、AI Overviewsが不正確な情報を生成してしまい、SNSで指摘されたケースがありました。

このようなAIの不完全さは、信頼できる情報源としてのWebサイトや一次情報の重要性を高めていると考えられます。前述のアンケート結果が示すように、多くのユーザーはAIの回答を「参考情報」や「出発点」と捉え、最終的な判断には信頼できる専門家や企業が発信するコンテンツを求める傾向が見られます。

このことから、これからのWebサイトには、信頼できる情報源としての役割がより一層期待されるといえるでしょう。

サイト運営者にとっては、信頼性の高いコンテンツ作りを継続することが、重要な対策となります。同時に、自社の情報がAI Overviewsに正確に引用されるようにコンテンツを工夫することも、新たな施策の一つです。情報源としてAI Overviews内に自社サイトが表示されれば、サイトの認知度向上や、その分野における専門性を示すブランディングの機会となり得ます。

AI Overviewsに引用されやすいコンテンツとは

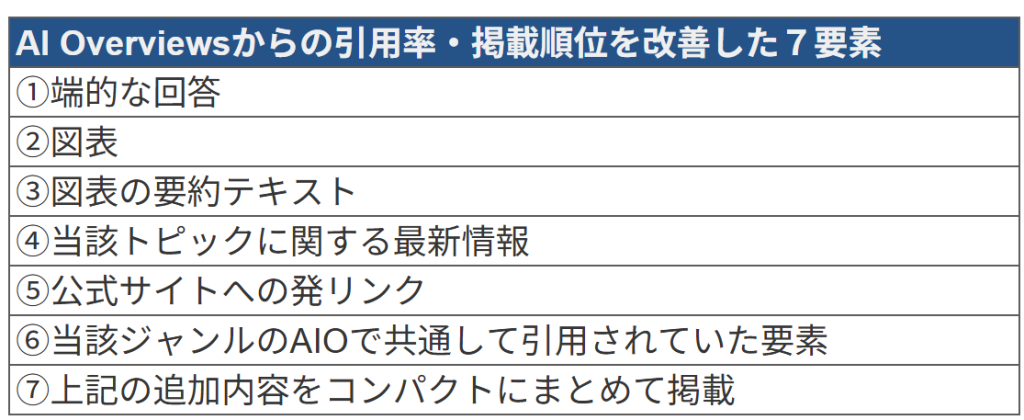

サクラサクマーケティングでは、どのようなコンテンツがAI Overviewsに引用されやすいのか調査を行いました。

詳しい調査結果は「AIによる概要(AI Overviews)からの引用率を高める7要素とは?AIO内の順位も改善した検証事例|サクラサクR&Dチームによる最新調査」にまとめていますが、以下を実施することで、引用率・掲載順位が改善されることが判明しています。

いずれの方法も従来からGoogleが掲げている「ユーザーファーストのコンテンツ作成」から方針は変わっていません。

さらに深堀するならば、以下の点を意識するようにしましょう。

- まずは検索10位以内を目指す

- 自社がAI Overviewsに表示されているか確認

まずは検索10位以内を目指す

AI Overviewsの表示には順位は必須要件にはなっていませんが、AIが情報を収集する際の候補として、検索上位のページが参照されやすい傾向はあると考えられます。

AIはWeb全体をクロールしていますが、特定のクエリに対しては、まず関連性の高い上位サイト群を分析する可能性が高くなっています。そのため、SEOの基本に立ち返り、ターゲットキーワードで検索10位以内を目指すという目標は、AI Overviews対策の第一歩として有効です。

自社がAI Overviewsに表示されているか確認

対策を講じる前に、現状を把握することが大切です。自社がターゲットとするキーワードで実際に検索を行ない、AI Overviewsに自社サイトが表示されているか、あるいは競合サイトがどのように参照されているかを定期的にチェックしましょう。

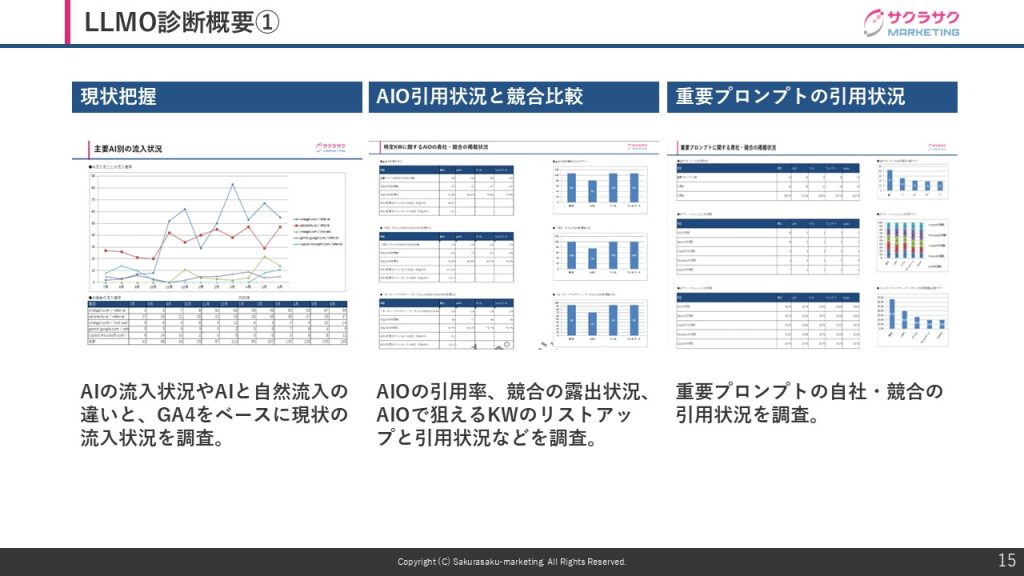

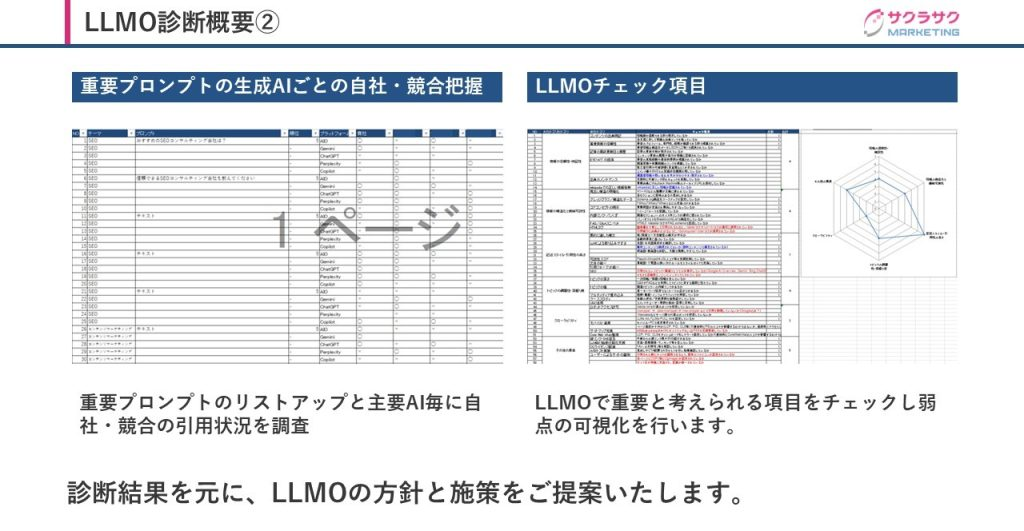

また、サクラサクマーケティングでは新たにLLMO診断を立ち上げました。

LLMO診断とは、自社のコンテンツがAIからの引用に対して最適化されているかを確認するサービスとなります。

弊社のAI専門チームによる分析の元、適切な提案をさせていただきます。

AI Overviewsの仕組み

AI Overviewsに適切に対応するためには、その仕組みや挙動を理解しなければなりません。Googleはそのアルゴリズムの詳細を公開していませんが、さまざまな調査によって、その一部が明らかになってきました。

ここでは、以下の動画で解説している当社分析結果をもとに、AI Overviewsの仕組みを詳しく解説します。なお、これらの仕様は、Googleのアップデートによって今後変更される可能性がある点にご留意ください。

仕組みの基本:AIOは「検索結果」と「周辺情報」のハイブリッド

AI Overviewsが生成する回答は、単に検索結果の上位サイトを要約したものではないようです。調査によると、AIOは「ユーザーが検索したキーワードに対する直接的な検索結果」と、その周辺にある「関連性の高い補足情報」を組み合わせて、回答を生成する傾向があります。

例えば、「AI Overviews 仕組み」と検索した場合、AIOはただ単に仕組みを解説するだけでなく、「AI Overviewsの特徴」や「SEOへの影響」といった、ユーザーが次に関心を持つ可能性のある周辺情報を含めて回答を構成することがあります。

この挙動には「RAG(Retrieval-Augmented Generation/検索拡張生成)」という技術がかかわっていると見られます。

RAGは、AIが学習済みの知識に加え、外部のデータベースからリアルタイムで最新情報や関連情報を検索・取得し、それらをもとに回答を生成する技術です。

この仕組みにより、Googleの検索インデックスに登録された新しい情報なども参照して、回答が作られることがあります。

日々変動する動的なコンテンツ

AI Overviewsが生成する回答は固定されておらず、日々変動するものです。サクラサクマーケティング独自調査の結果、以下の13つの特徴が確認されています。

- AIOは“通常の検索結果+周辺情報”のハイブリッド回答になっている

- AIOの表示内容は日々変化する

- 参照URLの50%以上が日々入れ替わる

- 検索順位トップ20圏外のURLが引用されることも多い

- 引用文とリンク先の記述が一致しないこともある

- 構造化された情報が引用されやすい

- クエリファンアウト:検索意図を分解して回答している

- パッセージランキング:ページ単位より段落単位で評価

- AIOに引用されてもクリックされるとは限らない

- 同じクエリでもAIOの切り口は日替わり

- Gemini 2.0で生成スピードと精度が向上(推測)

- AIモード(対話型検索)へ拡張中

- SEOは「上位表示」から「引用設計」へのシフト

上記の13つの特徴については「AIによる概要(AI Overviews)に掲載されるには?Web担当者が押さえておくべきAIOの特徴13選|R&Dチームによる最新調査結果」で詳しく解説しています。

この特徴から、サイト運営者は一度自社サイトのページが参照されても、継続的な情報更新が重要であると考えられます。

検索上位でなくても参照される可能性

従来のSEOでは検索順位が重要視されてきましたが、AI Overviewsの参照サイト選定ロジックは異なります。調査では、AI Overviewsの参照URLには、通常検索結果のTOP20に入っていないURLが含まれているケースが確認されています。

その割合は検索クエリやジャンルによって異なりますが、調査範囲内では最低でも10%、多いときでは66%の参照URLがTOP20圏外のページから選ばれていました。

これは、通常検索のランキングロジックと、AI Overviewsが参照サイトを選ぶロジックが異なることを示しています。

AI Overviewsは、必ずしも検索結果の上位サイトを参照するわけではなく、生成しようとしている回答の特定の情報を補完するのに最適なページを、順位にかかわらず参照する傾向があるようです。

たとえサイト全体の順位がそれほど高くなくても、特定の問いに対して的確な答えを提供しているページがあれば、AI Overviewsに参照される可能性があります。

企業のWeb担当者が今すべきこと

生成AIやAI Overviews、AIモードの登場という大きな変化に対し、企業のWeb担当者やサイト運営者はどのような戦略を立て、実行していくべきなのでしょうか。

ここでは、今後の変化を見据え、今から取り組むべき5つの具体的な施策を提案します。これらの施策は、変化に対応し、ビジネスを継続的に成長させるための参考になるはずです。

SEO対策の継続と深化

まず、重要なことは「これまでのSEO対策を止めるべきではない」ということです。生成AIによる回答や、Ai Overviews、AIモードが普及しても、従来のオーガニック検索がすぐになくなるわけではありません。

前述のとおり、多くのユーザーは依然として従来の検索結果を利用しています。この領域で上位表示を維持することは、安定したトラフィックを確保するうえで重要です。

また、Googleが重視する評価基準「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」を高め、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作るというSEOの基本的な考え方は、AIO対策にも通じます。

ユーザーの検索意図に応え、網羅的で信頼できる情報を提供するという取り組みは、結果としてAIからの評価にもつながると考えられます。従来のSEOと、AIに参照されるための施策の両方に取り組むことが必要です。

実際に、弊社で既存記事に次のような要素を追加する施策を行ったところAI Overviewsへの引用率が高まりましたが、同時に平均順位も上昇しており、SEOとの共通点が非常に大きいことがわかります。

AIによる概要(AI Overviews)からの引用率を高める7要素とは?AIO内の順位も改善した検証事例|サクラサクR&Dチームによる最新調査

トラフィックの多様化

1つのトラフィック経路に依存することは、外部環境の変化による影響を受けるリスクをともないますが、生成AIの登場はこのリスクを改めて示すことになりました。

SEOからの流入だけに頼るのではなく、トラフィック経路を多様化させ、リスクを分散することが重要です。

具体的には、以下のような施策が考えられます。

CV(コンバージョン)に近いキーワードへの注力

トラフィックの「量」だけでなく、より「質」を重視する視点も重要になります。「○○とは?」に代表されるような情報を探す段階のクエリ(インフォメーショナルクエリ)は、AI Overviewsが表示されやすく、トラフィックの減少が考えられる領域です。

そこで有効となるのが、自社の製品やサービスに直接結びつく、コンバージョン(商品購入、資料請求、問い合わせなど)に近いキーワード群のコンテンツ強化です。

サイト全体のアクセス数が変動したとしても、ビジネスにつながりやすいユーザー層を確実に獲得できれば、事業への影響を抑えて売上の維持・向上を目指すことが可能です。

AI Overviewsに関するよくある質問(Q&A)

ここでは、多くの方がAI Overviewsに関して抱く疑問を、Q&A形式でお答えします。

Q1: AI Overviewsはすべての検索で表示されますか?

A1: いいえ、すべての検索で表示されるわけではありません。複雑な質問や、ユーザーがトピックの全体像を素早く把握したいと考えるようなクエリで表示される傾向があります。

一方で、シンプルな事実を問うクエリ(例:「日本の首都」)や、特定のサイトに行くためのナビゲーショナルクエリ(例:「YouTube」)、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる医療・健康や金融などの情報の正確性が特に重要となる領域では、表示が抑制されることがあります。

Q2: AI Overviewsに自社の情報が不正確に参照された場合はどうすればいいですか?

A2: AI Overviewsの各回答の下部には、フィードバックを送信するためのアイコンが設置されています。もし自社の情報が誤って引用されていたり、不正確な内容になっていたりした場合は、このフィードバック機能を通じてGoogleに報告することが推奨されます。

具体的な問題点を指摘して、AIの学習データが改善されれば、将来的に修正される可能性があります。

Q3: 今後のSEOは「AIO(AI Optimization)」が主流になるのでしょうか?

A3: 「SEO」が「AIO」に完全に置き換わるというよりは、「SEOのなかにAIOという新しい視点が加わる」と捉えるのが適切です。

従来の検索結果での上位表示を目指す活動(SEO)の重要性は変わらず、その基盤の上に、AI(LLM;大規模言語モデル)に引用されやすくするための最適化を加えていく必要があります。

参考記事

LLMOとは?SEOとの違いや両立について、今やるべき施策を解説

これからのWebマーケティングでは、ユーザーとAIの双方から評価されるコンテンツ作りが求められるでしょう。

まとめ

本記事では、Googleの新機能「AIによる概要(AI Overviews)」の仕組みや影響、具体的な施策などについて解説しました。

ユーザーの行動やプラットフォームの変化は、私たちWebサイト運営者が向き合うべきテーマです。しかし、対策の基本的な考え方は変わらないため、この変化を過度に恐れる必要はありません。「ユーザーを第一に考え、その疑問に対して信頼性の高い高品質なコンテンツを届け続けること」を意識し続けましょう。

また、サクラサクマーケティングではAI時代のSEO対策として、新たにMMLO診断を立ちあげました。

AIを研究している専門チームによる、AI時代を生き残るための対策をご提案させていただきます。

LLMO診断については詳しくはこちらからご相談ください。

また、AI時代のSEOやWEBマーケティングにお悩みの方は、まずは無料相談からお問い合わせください。