本記事では、コンテンツマーケティング実施の目的やメリット、具体的な戦略をサクラサクマーケティング株式会社のねぎお社長が詳しく解説します。

ねぎお社長はSEO歴20年以上の実績があり、2023年には書籍『なぜほとんどのコンテンツマーケティングが失敗に終わるのか』(ファストブック)も出版。

以下の動画では、書籍の一部を抜粋してダイジェスト形式で分かりやすく解説をしております。

特に、コンテンツマーケティングに挑んでいるが、なかなか結果に結びつかない企業担当者様に見ていただきたい内容となっています。

ねぎお社長が考える成功するためのコンテンツマーケティングの戦略や考え方やサクラサクマーケティング株式会社が手がけた事例なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ねぎお社長が定義するコンテンツマーケティングとは?

コンテンツマーケティングとは、顧客ニーズにあったコンテンツを作成・発信することで、潜在顧客を集めてファンに育て上げ、最終的に購買に結び付けるマーケティング戦略・手法の一つです。

コンテンツマーケティングは、以下の3つの重要なポイントに分けることができます。

- 顧客ニーズに高い価値あるコンテンツを作る

- 顧客を購買に向けて育てていく

- 最終的に自社の購買に繋げる

コンテンツマーケティングは、中長期的な取り組みになるため、成功させるためには「戦略」と「正しい知識」と「継続可能な体制作り」が肝になります。

また、コンテンツマーケティングの特徴として、発信する商品やサービスを「ユーザーに見つけてもらう」ことが挙げられます。

これは即座に買ってもらうことを期待するのではなく、段階的に関心を深めてもらい、長期的なスパンで購入に導く手法です。

この記事では、コンテンツマーケティングを成功させるために必要な考え方から具体的な戦術実行までまとめていますので、1つ1つ理解しながら、自社の施策につなげてください。

コンテンツSEOという落とし穴に注意

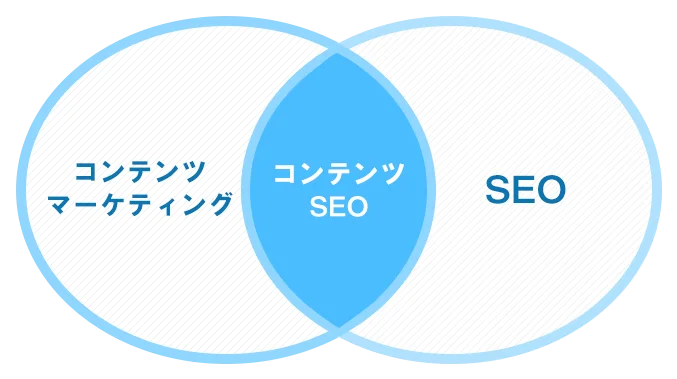

コンテンツマーケティングのなかでもWebにフォーカスした言葉として、「コンテンツSEO」というものがあります。

コンテンツSEOの定義は難しいのですが、あえて定義すると「SEOをしっかりと考慮して、メディア記事を展開するタイプのコンテンツマーケティングを行なうもの」です。

コンテンツマーケティングの施策として自社メディアの記事を書く場合には、SEOを考慮することが非常に重要です。なぜなら、Googleは上位3位までの記事が流入の大多数を占めており、2ページ目(一般的には10位以降)はほぼクリックされないからです。

つまりSEOは検索エンジンに正しく理解させるための手法であり、自社メディアで行なうコンテンツマーケティングと親和性が高いことから、「コンテンツSEO」という言葉が生まれたと考えられます。

コンテンツマーケティングの目的は、あくまでもユーザーを満足させる有益なコンテンツを作成し、集客や売り上げの向上につなげる点にあります。

しかし、いつの間にか検索順位を上げる(検索需要の高いキーワードで上位表示させる)ためにコンテンツを作成する、という意味合いで「コンテンツSEO」と呼ばれる言葉が利用されることが増えました。

私自身としては、「コンテンツSEO」という言葉に否定的なスタンスを持っています。

もちろん、ユーザー目線に立った「コンテンツ制作」という意味で「コンテンツSEO」を使うことは問題ないですが、目的が検索エンジンで上位に出すことを意味する「コンテンツSEO」になっている場合、今一度立ち止まって振り返る必要があるでしょう。

コンテンツマーケティングはコンテンツ戦略の考え方であり、単にSEOで上位検索されるために、ユーザーを無視したコンテンツを量産すればいいというものではありません。

そこでコンテンツマーケティングを取り入れる場合は、まず目標を決め、そのために必要な手段を考えていくことが重要です。

コンテンツSEOに対する考え方と、コンテンツ制作のポイントについては以下の記事でも詳しく解説をしています。

コンテンツSEOとは?おかしな言葉の誤りに喝っ!成功するコンテンツ制作の極意をねぎお社長が解説!

コンテンツマーケティングとオウンドメディアの関係性

コンテンツマーケティングと似た概念の言葉に、「オウンドメディア」があります。

オウンドメディアとは、「企業が情報発信を行なう自社保有の媒体」のことです。SEOでは一般的にWebサイトを指しますが、広義の意味では、パンフレットやカタログなども含まれます。

つまり両者には、以下の明確な違いがあります。

- コンテンツマーケティングは、コンテンツを通じてファンを獲得する「手法」

- オウンドメディアは、その手法を用いる一つの「媒体」

オウンドメディアに関して、さらに知りたい方は、下記、記事を参照ください。

関連記事:オウンドメディアとは?その役割や注目を集める理由、成功事例などを解説

コンテンツマーケティングの成功には「なぜやるのか」が大事

コンテンツマーケティングは、マーケティングである以上、「企業の利益」が最終的な目標になります。「企業の利益」というゴールに向かう手段としては、次の項目が挙げられます。

- ブランディング(企業や具体的な商品・サービスに対するユーザーの愛着の浸透)

- エンゲージメント(ユーザーとの具体的なつながり)の獲得

- リード(潜在顧客から見込み顧客への転換)の獲得

そして企業の利益を獲得するためには、日々の具体的な行動が必要です。この具体的な行動に関する指標を表す言葉が、KPI(重要業績評価指標)です。

KPIの詳細は後述しますが、設定はコンテンツの種類によって検討が必要です。例えば、予算を組めるのであれば、リスティング広告やリターゲティング広告といった刈り取り型広告を併用して、ターゲット層のユーザーに効率的にアプローチする手もあります。

企業が展開するコンテンツは、企業案内や商品・サービス紹介のブログ記事にとどまりません。メールマガジンやホワイトペーパー、動画、サービスページ、SNS、営業資料、セミナーなど多岐にわたります。異なる「目的」を持たせた複数のタイプのコンテンツを上手に展開し、最終目的である利益アップにつなげていきましょう。

コンテンツマーケティングのメリット

すでに多くの企業がコンテンツマーケティングで結果を出しているように、コンテンツマーケティングには多くのメリットがあります。

すでに取り組んでいる方もこれらのメリットを享受できているか今一度確認してみてください。

コンテンツを資産として蓄積できる

コンテンツマーケティングで提供するコンテンツは、そのまま自社の資産として蓄積できる点がメリットです。

コンテンツマーケティング以前は、リスティング広告がおもな集客施策でしたが、リスティング広告は、広告配信期間が終了すればサイトへの流入も途絶えてしまいます。また、あからさまな広告表示はユーザーの不評を買い、Googleアルゴリズムの変更などもありました。

その点、コンテンツマーケティングなら資産として蓄積され、リスティング広告のように短期的な効果にとどまりません。ユーザーにとって良質なコンテンツであればGoogleにも評価されるため、大きなメリットがあります。

低コストで始められる

コンテンツマーケティングで求められる要素は、自社の持つ情報やノウハウが中心です。コンテンツ作成の企画や執筆(ライティング)、オウンドメディア運営などを自社で完結できる場合、必要なコストは社員の稼働のみであり、低コストで始めることが可能です(ただし、これらの作業を外注する場合は、費用もかかってきます)。

顧客と長期的な関係が築ける

顧客と長期的に良い関係を結べる点も、コンテンツマーケティングのメリットです。

ユーザーの多くはコンテンツに興味を示してサイトを訪れるため、コンテンツの質が高ければ、サイトへの再訪問率も高くなります。商品をすぐには購入しない場合でも、コンテンツを通じて企業のファンになり、ほかの商品やサービスを購入してもらえる可能性が高まります。

良質なコンテンツを提供し続けることは、リピーターの増加やユーザーの固定化につながり、企業への安定した利益をもたらします。

自社商品やサービスに対する興味関心のデータがとれる

コンテンツマーケティングでは、自社商品やサービスに対する興味関心のデータを取得することが可能です。具体的には、アクセス解析やヒートマップを利用して、コンテンツ閲覧後の消費者の行動や反応を分析します。

これらはユーザーのニーズ把握に役立ち、商品開発や広告戦略、ターゲット選定などの際に活用できます。また、新商品や新サービスへの反応を確かめることも可能です。

SNSとの組み合わせで生まれる相乗効果

Googleのアルゴリズムでは、ユーザーが求める品質の高い記事を作成し続けることで、検索結果の上位に表示されるようになります。

検索結果の上位に表示されるほど、ユーザーの目にとまる機会が増え、アクセス数の増加が見込めます。また現在では、そのようなコンテンツは、SNSを通じて情報が拡散するチャンスもあります。

SNSとの相乗効果は、コンテンツマーケティングのメリットです。1つのチャンネルに限定せず、X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなど活用できるものはすべて活用すると、より大きな効果が期待できます。

コンテンツマーケティングのデメリット

続いて、コンテンツマーケティングのデメリットを紹介します。

短期で成果を出すことが難しい

コンテンツマーケティングは、ニーズが顕在化しているユーザー層をターゲットにするのではなく、将来の購買が期待できる潜在顧客に向けたマーケティング手法です。

そのため、コンテンツの発信がユーザーの認知を得て、購買につながる(成果が出る)までには、ある程度の時間が必要な点はデメリットです。短期間で結果を出すのは難しい手法であり、良質なコンテンツの積み上げが求められる点を理解しましょう。

アクセス経路を意識する必要がある

コンテンツマーケティングの最終目的は、企業の利益、つまり実際に自社の商品やサービスを購入してもらうことにあります。

そのため、長期的な視野に立ったユーザー獲得プラン(設計)ができていないと、リソース(人材など)ばかりが浪費されて成果が生まれず、結果的にプロジェクトが頓挫してしまう恐れがあります。また、ユーザー獲得プランに対する実際の効果をはかるためにも、アクセス経路やキーワード検索の分析は必須です。

コンテンツを作る際は、ユーザーがどのような経路やキーワードでコンテンツを訪問し、どのような反応や行動をとったのかについて、専門的に分析を行なう必要があります。さらにはその結果を踏まえて、SEO対策や各媒体への広告および提携、SNSとの連携などを実施することが求められます。

コンテンツの管理コストがかかる

先にも述べたとおり、コンテンツマーケティングは成果が出るまで一定の時間がかかります。

自社内で作業をすべて完結するのであれば、コストを抑えることも可能ですが、コンテンツの製作や管理を外注する場合、コンテンツの作成費用や、レポーティング費用、場合によってはサイトの管理費など様々なコストが発生する可能性があります。

また、ユーザーのニーズが常に流動的である点も、コンテンツマーケティングのデメリットといえます。なぜなら、一時的にコンテンツをヒットさせても、話題性が弱まればユーザーの流入は減少し、そのコンテンツにはほとんど価値がなくなるからです。

そのため、過去のコンテンツに対する定期的なアップデートの実施も重要です。

コンテンツマーケティングの導入が向いている企業

コンテンツマーケティングは費用対効果の高いマーケティング手法ですが、実施には向き不向きもあります。まずは、コンテンツマーケティングの実施に向いている企業から紹介します。

単価の高い商材を扱っている企業

単価の高い商品やサービスを扱っている企業は、コンテンツマーケティングが有効です。

例えば不動産やコンサルティングサービスなど価格の高い商品では、安価な商品を購入する場合と比較して、ユーザーもできるだけ情報を集め、検討に時間をかけます。今やユーザーの多くはインターネットで情報を探すため、コンテンツを通して企業とユーザーの接点ができれば、自社の商品に目をとめてもらえるきっかけにもなります。

無形商材を扱っている企業

IT企業や士業など無形商材を使っている企業も、コンテンツマーケティングと相性が良いといえます。なぜなら無形商材は有形商材とは異なり、実際に体験してみないと良さがわからないからです。そのため必然的にユーザーは、商品やサービスの内容を伝える情報(コンテンツ)を頼りにするようになります。

コンテンツの内容がユーザーの興味関心をひくだけでなく、最新の情報がわかる、悩みや不安を解消してくれるといった質の高いものであるほど、ユーザーは自然とその企業を信頼するようになり、顧客の獲得につながります。

中長期的に取り扱う商品・サービスがある企業

商品やサービスを使う期間が長い場合も、コンテンツマーケティングに向いています。

例えば、車や保険商品など、一度購入(契約)したのち長期にわたって利用する商品は、購買の決定までに時間をかけて選ぶ消費者がほとんどです。

このような商品やサービスでは、コンテンツを通じて商品やサービスの魅力を発信し、情報を更新し続けることで、ユーザーの購買意欲を育てることが可能です。

コンテンツマーケティングを実施するのに向いていない企業

上記で紹介した要素と逆の要素がある企業は、コンテンツマーケティングの実施に向いているとはいえません。具体的には以下です。

- 単価が低い商品やサービスを扱っている

- 早急に結果を出したい

- リソースがないなど、中長期的に取り組む体力がない

このような企業でコンテンツマーケティングを取り入れたい場合は、一度SEO会社に相談することをおすすめします。

なぜなら、自社で無理に実施して中途半端なコンテンツを作ったり、始めたもののコンテンツ供給が途絶えたりしてしまうと、ユーザーの満足度低下を招くからです。

リソースやコストをかけて成果が出ないコンテンツを作成してしまう前に、プロの力を借りるほうが効率が良いといえます。

コンテンツマーケティングにはKPIの設定が重要

先述したとおり、コンテンツマーケティングの実施には、KPIの設定が重要です。

なぜなら前述したようにコンテンツマーケティングは即効性の高い施策ではなく、中期的な取り組みになるためです。

コンテンツマーケティングでは、ユーザーをコンテンツに接触させてから、売上につなげるまでに長い工程が必要です。

この『売上発生装置』が正しく機能しているか判断し、適宜調整するためにもKPIの設定が重要なのです。

ここでは、コンテンツマーケティングにおけるKPIの基準について、具体的に見ていきましょう。

KPI候補

KPIを設定する前に、まずは目的を決めます。何を目的にするかは企業によって異なりますが、以下に例を挙げます。

- キーワード検索順位(SEO)

- アクセス数(流入数)

- コンバージョン(CV)数

- 顧客満足度向上

- 認知向上

- 来店数向上

- 売上向上

目的が決まったら、数値化する指標を設定します。以下はあくまでも一例ですが、参考にしてください。

- 対策キーワードでの検索順位

- 記事数

- PV数

- セッション数

- ユニークユーザー(UU)数

- いいね数(シェア数)

- 問い合わせ数

KPIを設定する際の注意点

KPI設定の注意点として、必ず数値で表現できる項目にしましょう。なぜなら数値化することにより、具体的に目標との距離(進捗度)がわかり、施策の有効性を評価できるからです。

また、事前にゴールの数値(KGI)を定めたうえで、KPIに落し込むことも重要です。コンテツマーケティングはその性質上、施策開始直後ではKGIは動きが見られないことが多いため、比較的動きやすいセッションや順位などの数値をKPIに設定して追うとよいでしょう。

KPIの測定には専用ツールを活用しよう

KPIの測定には、専用ツールの活用がおすすめです。具体的には、以下が挙げられます。

Googleサーチコンソール(Google Search Console)

Googleが無料で提供しているツールで、Webサイトのパフォーマンスが分析できます。

Googleアナリティクス4(GA4)

Googleが発表したアナリティクスの新しい規格で、アプリとWebを横断的にトラッキングできます。

それぞれの詳細については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:

初心者向け!Googleサーチコンソールの登録・設定方法と使い方を徹底解説

Google Analytics 4(GA4)とは?基本的な導入設定と使い方

コンテンツマーケティングはいつ始めるべき?

コンテンツマーケティングの特徴は理解できたものの、「いつ」始めれば良いのか、気になる方もいるでしょう。ここでは、「自社メディアに記事を展開していくタイプのコンテンツマーケティング」に絞って説明します。

まずは「いつ」ですが、結論からいうと、最適なタイミングは「いま」です。

以下の3つが、そのおもな理由です。

成果が出るまでに時間がかかる

コンテンツマーケティングは、成果が出るまでに時間がかかります。できるだけ早く結果を出すためには、単純に早く始める必要があります。

早いほどコストパフォーマンスが良い

コストパフォーマンスの面から見ても、早く始めるべきです。なぜならコンテンツマーケティングでは、作成したコンテンツが蓄積され、ショットで投下したコストが消費されることなく継続的に成果を生み出すからです。早く始めて長く展開するほど、コストパフォーマンスが上がります。

蓄積が重要

最後に、コンテンツマーケティングは蓄積が重要です。「狭く、深く」のイメージのとおり、一つひとつのコンテンツは狭く、ニッチなものになりがちです。それらのコンテンツをコツコツと蓄積することで、階段状に結果が積み上がっていきます。

以上の理由により、コンテンツマーケティングは「いま」スタートさせるのが適切なタイミングであり、早ければ早いほど多くのメリットを享受できます。コストを調整しながら始めることも可能なため、思い立ったらすぐに施策を始めましょう。

コンテンツマーケティングを外注/代行したほうが良い理由

コンテンツマーケティングの難易度は、年々高まっています。同時に守備範囲も広がっているため、成果を上げるには、コンテンツマーケティングを担当するリソース(人材など)、コンテンツマーケティングの知識、取り組む時間などが必要です。これらが準備できない限り、内製ですべてを担うのは現実的ではありません。

ここからは、コンテンツマーケティングを外注/代行したほうが良い理由を、リソース、知識、時間にフォーカスして解説します。

コンテンツマーケティングには人材が必要

コンテンツマーケティングについて、「ユーザーに提供するコンテンツを作成すればそれで良い」と考える方もいますが、実際にはさまざまな作業が発生します。

例えばコンテンツ作成前には、市場調査や企画作成が必要です。ライティングを外注するにしても、記事作成後の内容のチェックや校正、記事公開後の効果測定を行なわなければなりません。

ほかにも、サイトのデザインの決定や構築など、コンテンツマーケティングの実践には多くの作業が求められるため、必然的に複数名の人材確保が必須です。

現在のリソースのまま業務を振り分けると、1人当たりの仕事量が増え、場合によっては通常業務がおろそかになる恐れもあります。

とはいえ、コンテンツマーケティングのためだけに新たな人材を採用するのは現実的ではありません。このように、中小企業の多くは必要なリソースの確保が難しい傾向にあります。

コンテンツマーケティングには専門知識が必要

コンテンツマーケティングを実践するには、多くの専門知識が必要です。もちろん知識の一部はインターネット検索や書籍などでも調べられますが、付け焼き刃の知識では、プロのSEO会社には勝てません。

コンテンツマーケティングの実践では、海中に広がる見えない部分こそが重要になります。具体的には、Googleの最新アップデート情報やコンテンツマーケティングのトレンドなど、「変化し続ける専門知識」への対応です。同様に、ユーザーのニーズやカスタマージャーニーの変化を追い、敏感に対応できる能力も必要です。

これらの専門知識を身に付けて初めて、競合他社と戦えます。しかし、専門知識を身に付けるには相当な時間がかかるため、自社で対応できる範囲には限界があるといえます。

コンテンツマーケティングには時間がかかる

コンテンツマーケティングは長期的な目線で行なうべき施策であり、月単位・年単位で計画を立てて、継続的に実践する必要があります。

しかし、コンテンツマーケティングの長期的な実践は、社内リソースの圧迫につながります。また、コンテンツマーケティングの手法は常に変化しており、そのたびに施策の変更や計画の立て直しが必要です。あらためて打ち出した施策が的外れであれば、思うような成果を得られない可能性もあります。

以上の点から、コンテンツマーケティングのすべてを自社で担当するには、かなり高いハードルがあると言わざるを得ません。本気で成果を上げたいのなら、コンテンツマーケティングのプロに代行するのが望ましいといえます。

コンテンツマーケティングを成功させる体制の作り方

ここからは、組織体制を作り、継続的にコンテンツマーケティングを実施していく場合についてご紹介します。

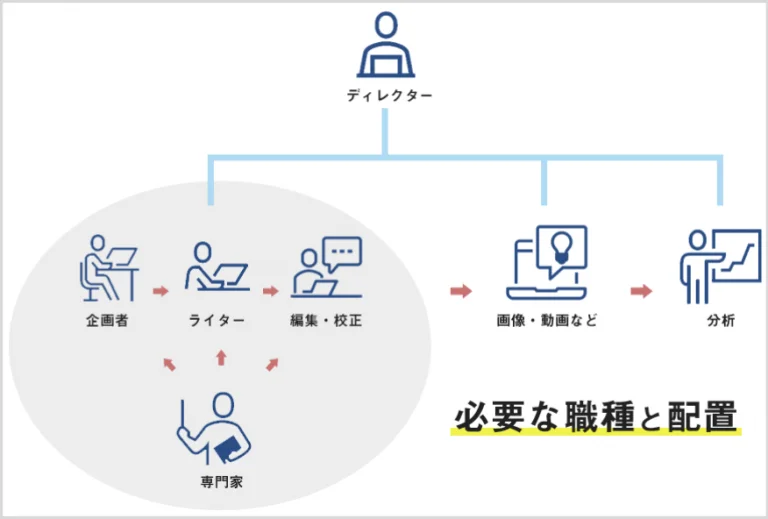

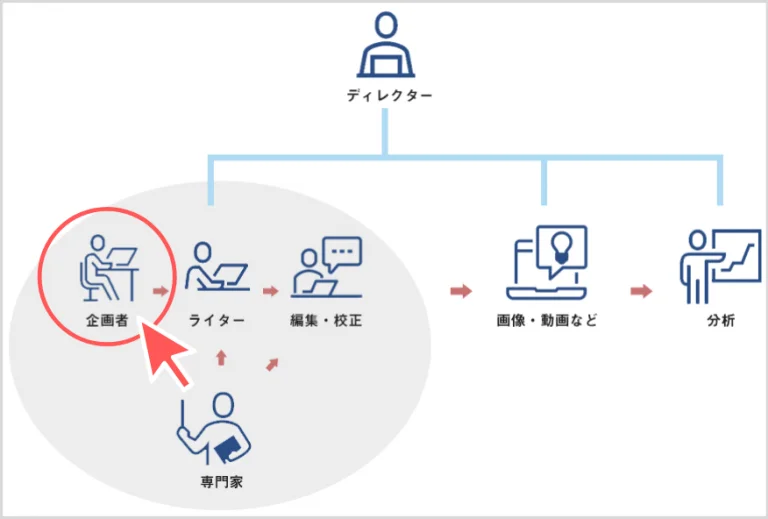

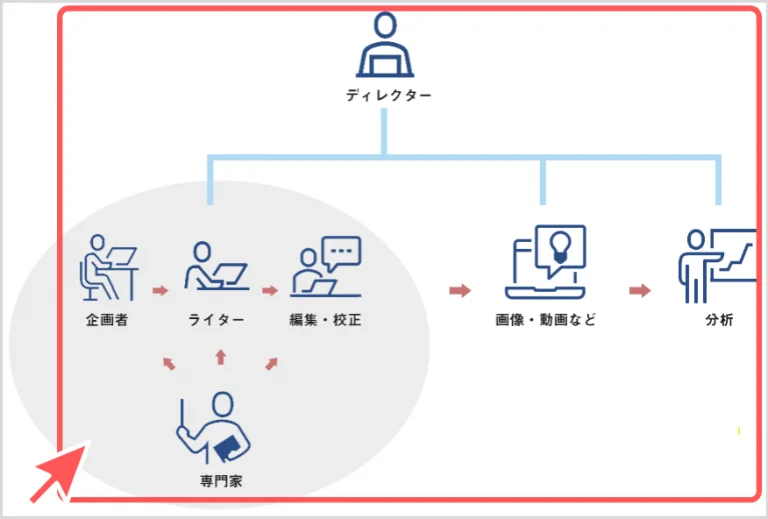

必要な職種と配置

必要となるのは以下の職種になります。

- ディレクター

まず全体を統括する編集長的なディレクターのポジションが必要です。 - 企画者・ライター

企画者が1名~ライターが1名~といった形で、作成したい記事のボリュームに合わせて人数を調整しながら、企画からライティングへのフローを作ります。 - 編集・校正

作成した記事はそのまま出すのではなく、内容のチェックや校正が必要です。これはコンテンツの質を上げるために重要な部分ですが、専門のスキルが求められます。 - 画像・動画などの制作メンバー

記事だけではなく画像や動画など、文字以外のコンテンツを作成する場合は、そのためのメンバーも必要です。 - 専門家

コンテンツの内容によっては、専門家をアサインし、監修をはじめ、時には直接ライティングをしてもらいます。 - 分析チーム

上記のフローで制作されたコンテンツに対し、効果検証を行なう分析部分です。

以上のように、コンテンツマーケティングの制作体制を作ろうとすると、かなり大がかりなチームを組む必要があります。体制を1から作るのは大変ですが、部分的、もしくは全面的にアウトソースすることも可能です。

アウトソースする場合

コンテンツ制作をアウトソースする場合、コンテンツ制作におけるどの部分をアウトソースするのかをきちんと考えることが重要です。例えば弊社では、以下の2パターンで対応しています。

SEOを考慮した記事設計の、設計部分のみをアウトソースするパターンです。

社内に専門家がいる(社内の現場の方が一番詳しいことが多いです)場合などは、企画は弊社が行ない、社内でライティングしてもらうことで、価格を抑えて記事の品質を担保できます。

費用によって編集・校正のお手伝いをさせていただくこともあります。

2つ目は、社内にライティングリソースがない場合のパターンです。

記事設計+ライティング+編集・校正までを弊社が持っているライティング体制で対応します。いわゆるライティングのプロだけでなく、不動産鑑定士、弁護士などの有資格者によるライティングや監修記事も対応可能です。

社内体制が難しい場合は、ひとまずアウトソースをして進め、状況を見ながら徐々に社内に体制を作っていくことができる点も、アウトソースのメリットといえます。

コンテンツマーケティングは内製×外注の時代

コンテンツマーケティングの内製×外注とは、自社と外注先で業務分担しながらコンテンツマーケティングを行なうことです。

しかしたとえ一部であっても、コンテンツマーケティングを外注することに不安のある方もいると思います。そこでここでは、内製×外注のメリットを紹介します。

コンテンツマーケティングは内製×外注の時代

ここまで述べてきたとおり、コンテンツマーケティングには多くの業務があります。そのためコンテンツマーケティングは今や、プロの力を借りて内製×外注を行なう時代といえます。

コンテンツに関しては、さまざまな事例を活かしたものやオリジナルノウハウを公開するものなど、内製のほうが充実したものを作れる場合も少なくありません。自社のリソースやコンテンツマーケティングに関する知識レベルなどを確認しながら、内製できるものは自社で対応し、不足している部分を外注するのがおすすめです。

弊社では、顧客のリソース状況とノウハウレベルをかけ合わせ、「アドバイザー型」「コンサルティング型」「アウトソース型」「BPO型」の4タイプの組織体制を推奨しています。

それぞれの詳細については、関連記事をお読みください。

関連記事:コンテンツマーケティングの外注・代行会社のおすすめの選び方と失敗しないコツをSEOのプロが解説!

コンテンツマーケティングは内製×外注がおすすめの理由

すべて外注化するよりも費用を抑えられる

コンテンツマーケティングに関する業務をすべて外注しようとすると、どうしても費用がかさんでしまいます。年単位など長期的に実施する場合はなおさら費用がかさむため、内製×外注で対応したほうがよいでしょう。

ただし、無理な内製はおすすめできません。例えば、内製のために新たに人材を雇おうとすると、採用費、人件費、教育費だけでも相当な額になります。仮にディレクター、ライター、デザイナーの3人を採用し、1人当たり月30万円の給与を支払うとすると、それだけで毎月90万円の固定費が発生するのです。

弊社では、コンサルティング費用30万円/月、記事制作費用20万円/月で対応しているため、毎月50万円の出費で体制を整えられます。もちろん内製部分があれば、さらに安価に対応可能です。

無理な内製は逆に費用がかさむ可能性があることを念頭に、どちらが安くなるか見積もりをとったうえで検討すると確実です。

知識が蓄えられる

コンテンツマーケティングの外注化には、さまざまな知識・ノウハウを蓄えられるメリットがあります。例えば、外注先から企画内容のフィードバックをもらったり、アクセス解析ツールの活かし方のアドバイスをもらったりする機会もあるでしょう。

このような経験を積み重ねることで、コンテンツマーケティングの担当者は自然に教育されていきます。繰り返しフィードバックやアドバイスをもらえば、最終的に外注先に依頼する業務を減らすことも可能です。自社での内製部分が増えれば、コストカットにもつながります。

なかには、社内向け勉強会を実施できる代行会社もあるため、このような代行会社を選ぶと、より効果的に自社内の知識・ノウハウを蓄えられるでしょう。

成果が出るまでの時間を短縮できる

コンテンツマーケティングを自社だけで実施する場合、的外れな行動や誤った行動をしている事実に気付かない、修正に時間がかかる、修正した内容がまた間違っているということも少なくありません。

コンテンツマーケティングは長期的な施策が必要ですが、深い知識や経験がなければ、成果が出るまでに無駄な時間と労力がかかってしまいます。

その点、コンテンツマーケティングを外注すれば、誤った戦略・施策などの素早い軌道修正が可能なため、成果が出るまでの時間を短縮できます。これまで多くの成功事例・失敗事例を知見として蓄えている代行会社だからこそ、遠回りしない方法を伝授できるのです。

成功事例から見るコンテンツマーケティングの効果

ここからは、私(ねぎお社長)が「このオウンドメディアは成功している!」と一目置く事例をご紹介していきます。

【BtoB】SAIRU メソッド

『SAIRU メソッド』は、株式会社才流(サイル)が運営しているオウンドメディアです。

株式会社才流はBtoBマーケティングに特化したコンサルティングサービス会社で、『SAIRU メソッド』では、社内外の著者陣がマーケティング関連の知見を持ち寄り、「実行を重んじる人」に向けてコンテンツを制作しています。

『SAIRU メソッド』の特徴は、ユーザーからメディア(ひいては運営企業)への信頼を醸成するしかけ作りにあります。例えば、記事の最後には、著者陣が顔や名前、SNSアカウントを公表しています。これにより、「誰が語っている情報なのか」に透明性を持たせているのです。

また、著者プロフィールの下には「BtoB営業・マーケティングに役立つ資料を個人情報取得なしで公開しています」とバナーが掲示されています。

一般的には、メールアドレスなどの情報入力と引き換えに「役立つ資料」を配布しますが、『SAIRU メソッド』では全面的に公開(しかも無断転載を歓迎)しています。ここにも、情報の透明性に真摯に向き合う企業姿勢が窺えます。

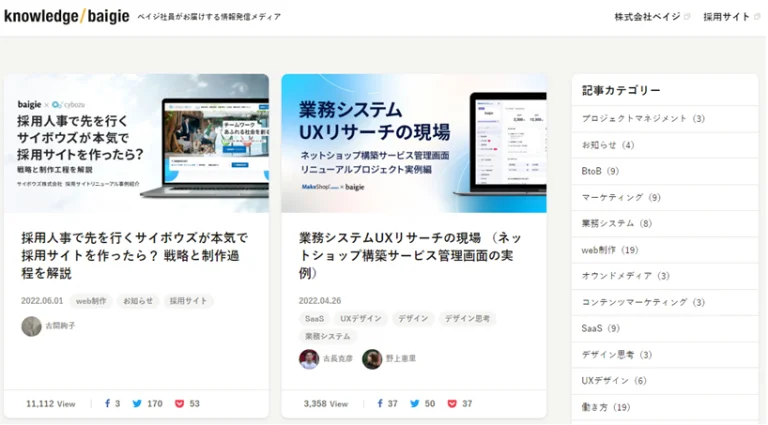

【BtoB】knowledge/baigie|ベイジ社員がお届けする情報発信メディア

『knowledge/baigie』は、株式会社ベイジが運営しているオウンドメディアです。ベイジは、BtoB向けにWeb制作を行なっています。マーケター、デザイナー、エンジニアなど、専門領域の知識や技術を携えた社内外のスタッフが、それぞれの視座と感性で記事コンテンツを作成、発信しています。

『knowledge/baigie』のヘッダーを見ると、コーポレートサイトと採用サイトの2ヵ所へのリンクが貼られています。つまり、このオウンドメディアは、クライアント企業に対する技術力やクリエイティブのブランディングとともに、求人(おもに中途採用)のターゲットに対して「魅力的な会社」のブランディングも兼ねているのです。

掲載されているコンテンツは、Web制作の事例やノウハウの紹介を中心に、働き方や組織作りをテーマにしたものまで幅広く、そのカテゴリ数は30にもおよびます(2024年1月現在)。

また、各記事の最後に顔写真付きで入社時期などを含む執筆者のプロフィールも載せており、BtoB向けとしても応募者向けとしても信頼感を与えようとする配慮が見られます。

【BtoB】キーワードマーケティングのブログ|常時300を超えるアカウント運用で得たナレッジを積極的に発信しています

『キーワードマーケティングのブログ』は、株式会社キーワードマーケティングが運営するオウンドメディアです。BtoB向けの広告運用で蓄積してきた膨大な実績をもとに、企業のマーケティング担当者をターゲットとして、幅広い情報を発信しています。

オウンドメディアのタイトルはオーソドックスなブログでありながら、サブタイトルに『広告運用コンサルタントが自ら執筆』とあり、固有性と希少性を訴求しています。

ターゲットユーザーは企業担当者であるため、スマートフォンではなく、パソコンでキーワード検索し『キーワードマーケティングのブログ』にアクセスするケースが多いでしょう。

サイトデザインはもちろんレスポンシブ対応ですが、パソコン表示の場合、記事をある程度読み進めると、問い合わせフォームのバナーが画面下部に常時表示される仕様になっています。

【BtoB】LISKUL|日本のすみずみまでWebマーケティングの力を

『LISKUL』は、「中小・ベンチャー企業でWebマーケティングに困っている人たちに、正しいノウハウを届けたい」をコンセプトに、SO Technologies株式会社が運営しているオウンドメディアです。

Web広告を運用する企業ならではの知見やノウハウを幅広く発信しています。

2014年のオープンから蓄積されてきた記事の数は650にものぼり、そのうち92%以上が検索結果で10位以内を獲得しているといいます。質と量の両輪で成果を上げていくコンテンツマーケティングのお手本的な存在ともいえるでしょう。

SEOに強いオウンドメディアであることを活かして、『LISKUL』内に資料やPR記事を掲載できる定額サービスも展開しています。

【BtoB】jinjerBlog|人事のバックオフィス業務を応援するメディア

『jinjerBlog』は、人事管理システム「ジンジャー」を展開するjinjer(ジンジャー)株式会社が運営しているオウンドメディアです。

「勤怠・給与計算」「人事・労務管理」「経費管理」「電子契約」「バックオフィスDX」といった人事労務業務全般について、企業担当者の悩みに寄り添ったコンテンツを発信しています。

その他のカテゴリは、徹底的にユーザーの役に立つことを念頭に置いたテーマ設定、記事制作がされています。

各記事内では、関連する資料のダウンロードバナーが設置されており、リード獲得の動線もしっかりと設計・実装されています。

【BtoC】就職ジャーナル|「ホントは知りたい」がここに。

『就職ジャーナル』は、株式会社リクルートが運営するオウンドメディアです。

「就活がめんどくさい」「就活ぶっちゃけ相談」「マンガで用語解説!?」などのフランクなフレーズから、新卒学生や第二新卒など20代前半の若者をターゲットにしていることが窺えます。

発信される内容は、就職活動に直結するノウハウ記事や著名人が仕事観を語るインタビュー特集、クスッと笑える4コママンガなどで構成されています。「内定者」や「先輩」に取材する調査系記事は、ターゲット層にはリアリティが感じられて人気のようです。

記事末尾やサイドバナーが、自社サービスへの導線になっています。

【BtoC】エンジニアtype|技術者のキャリアを考える

『エンジニアtype』は、転職支援をメイン事業とする株式会社キャリアデザインセンターが運営するオウンドメディアです。

「日本の技術者たちの仕事人生を、もっと刺激的に、もっと豊かに変えられるように」をタグラインに掲げて、技術者向けのキャリア情報や転職情報を発信しています。

単なるノウハウ記事主体ではなく、国内外の技術者、テクノロジー企業、研究者などへの取材内容を軸にしたコンテンツ構成が特徴的です。

その他、各種セミナーやイベントを開催していることも、ユーザーの注目を集めるコンテンツになっているといえるでしょう。

グローバルメニュー、記事上のパンくずリスト、記事下のバナーなど、各所に自社の求人サイトへの動線を敷いています。

【BtoC】トウシル|お金と投資をもっと身近に!

『トウシル』は、楽天証券株式会社が運営するオウンドメディアです。株式投資や投資信託、iDeCo、NISAなどを利用した、資産運用の始め方、続け方を発信しています。

人気記事ランキングとは別に「読者満足度の高い記事」や「トウシルおすすめの記事」といったキュレーションも行なっており、資産運用初心者から経験者まで、幅広くユーザーの関心をひくしかけを設けています。

複数のメディアを組み合わせてユーザーとの関係を構築しているお手本的存在といえるでしょう。

【Bto】DMM英会話Blog|英語学習で世界をもっと身近に

『DMM英会話Blog』は、合同会社DMM.comが運営するオンライン英会話サービス「DMM英会話」のオウンドメディアです。

英語や留学に興味がある個人向けに、英語学習のコラム記事や、世界で活躍する国際人材のインタビュー記事などを発信しています。

カテゴリは、シンプルに「英語でつながる」「英語を学ぼう」「DMM英会話通信」の3つ。2022年9月時点で2000以上の記事があるため、英語に関する興味や疑問に応えてくれる記事が、きっと見つかるはずです。

サクラサクサクラサクのコンテンツマーケティングの成功事例

最後に、コンテンツマーケティングの効果について、弊社が手がけたコンテンツマーケティングの事例をご紹介します。

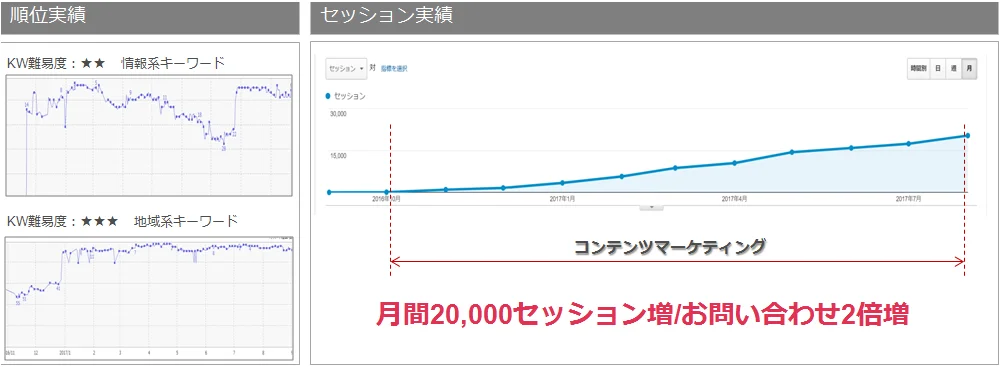

成功事例1

不動産ポータルサイトでのお問い合わせが増加した事例です。約25記事/月のペースで読み物系コンテンツの投稿を毎月実施したもので、施策開始から1年で月間20,000セッション増加し、お問い合わせ件数も2倍の増加を達成しています。

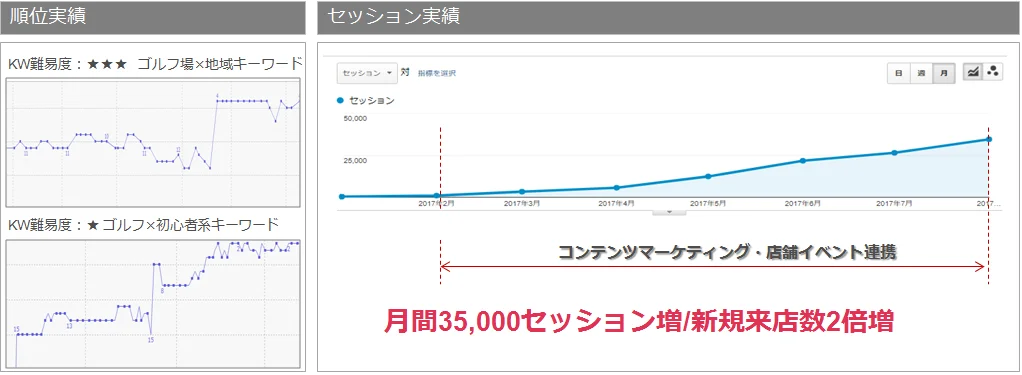

成功事例2

こちらは店舗サイトでのセッション数増加と、新規来店数が増加した事例です。約8記事/月のペースで読み物系コンテンツの投稿を毎月実施し、各コンテンツから店舗で実施するイベントページへ誘導しました。こちらは施策開始から7ヵ月で月間35,000セッションの増加を達成しています。

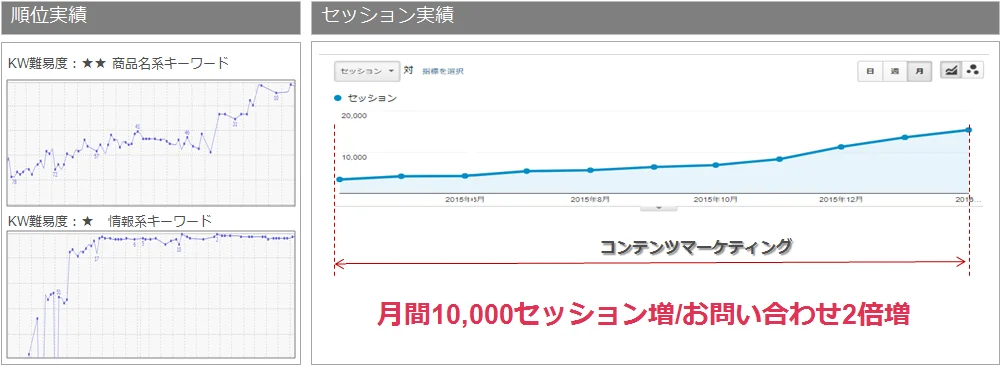

成功事例3

オウンドメディアでのセッションの数増加と、お問い合わせ件数が増加した事例です。コンテンツSEOに最適なコンテンツ領域の改修後、約5記事/月のペースでコンテンツの投稿を実施しました。施策開始から10ヵ月で月間10,000セッションの増加を達成しました。

どの事例も即効性はないものの、毎月コツコツとコンテンツを蓄積し、資産にしていくことで、大きな効果を得ていることがわかります。

より具体的な事例やノウハウを知りたい方は、コンテンツマーケティングセミナーを随時開催していますので、ぜひご検討ください。

参考:【無料】SEO対策・コンテンツマーケティング無料相談・無料診断 実施中-法人企業限定

まとめ

本記事では、コンテンツマーケティングの概念から企業がコンテンツマーケティングで成功するための考え方を整理してきました。

コンテンツマーケティングにおいて、成果を上げる道のりは長く険しいものです。

また成功したと思っても、アルゴリズムのアップデート、競合の台頭、市場の変化と戦略を見直し必要も都度、発生します。

我々2016年より運営するこのオウンドメディア『サクラサクラボ』もまさに我々コンテンツマーケティングの中枢に位置する存在です。何度も失敗と成功を繰り返し、また日々改善を繰り返ししています。

上述した通り、コンテンツマーケティングは作成したコンテンツが蓄積され、自社の資産になるというメリットがあります。

一方で成果が出るには時間がかかる点や定期的な管理コスト(情報の更新など)が必要になる点がデメリットです。

コンテンツマーケティングで成功するためには、マーケティングやSEOにおける深い知識と経験、また長期的な取り組みを継続するために仕組み作りが必要です。長い道のりを帆走してくる専門のパートナー企業に委託するのも方法です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

「コンテンツマーケティングを始めたいものの、具体的に何をすればいいのかわからない」「コンテンツマーケティングのためのリソースが社内にない」などお悩み、ご相談はぜひ一度、サクラサクマーケティングにご相談ください。