ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事は、「ねぎお社長のSEOメルマガ」をメール配信したものを記事にしております。

ねぎお社長のSEOメールマガジン無料購読はこちら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんにちは。サクラサクマーケティング株式会社、社長のねぎおです。

いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。

今回のメルマガは、こちらのYouTube動画を見て、ねぎお社長なりに背景を整理し、解説と見解をまとめた内容です。

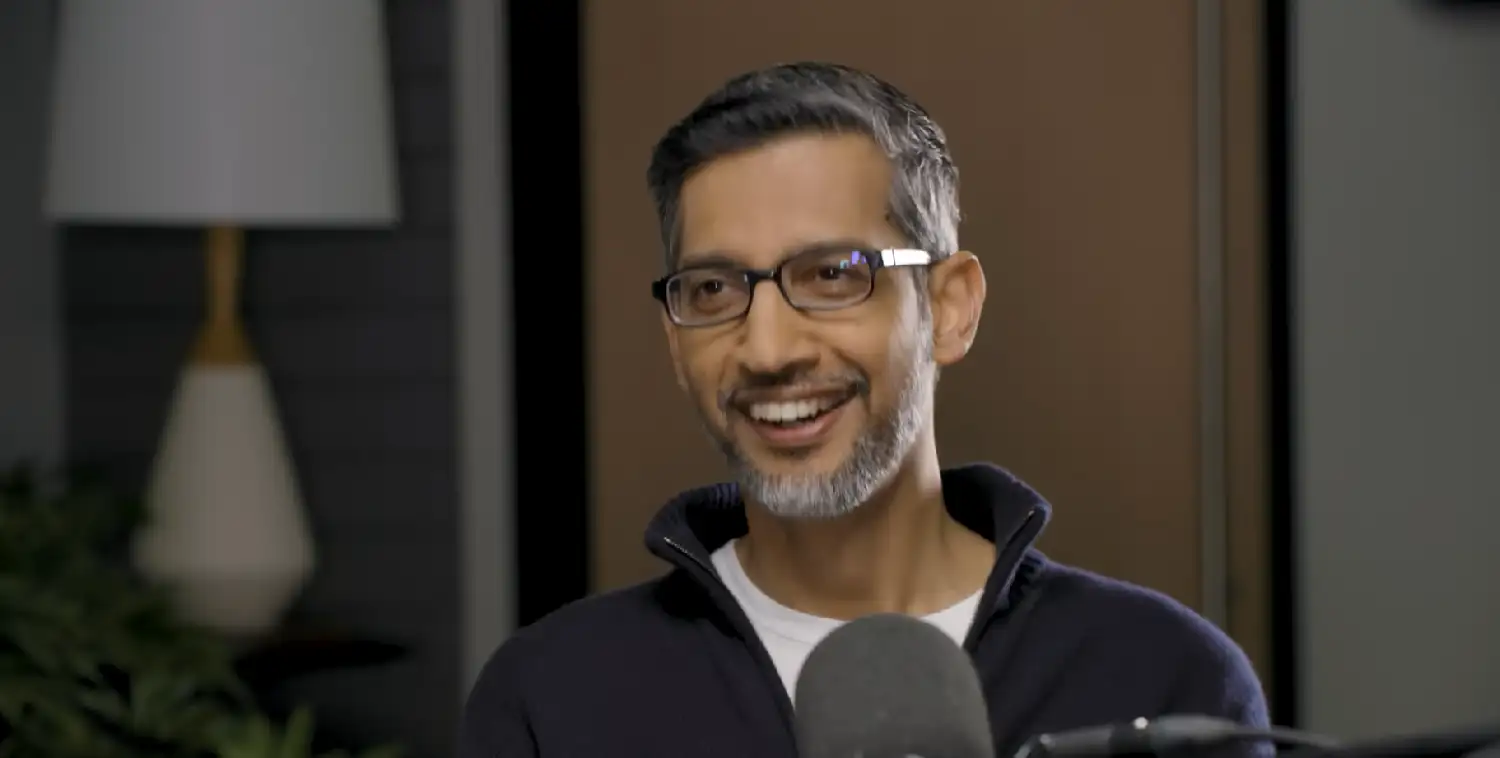

Google CEO Sundar Pichai on the future of search, AI agents, and selling Chrome

https://www.youtube.com/watch?v=1IxG7ywSNXk&t=10s

動画を見た方も、まだの方も、テキストでじっくり読みながらこのテーマを深掘りしていただけたらと思います。

さて今回は、Googleが導入を進める「AIモード/AIオーバービュー」によって、私たちのWebサイトへのトラフィックが減ってしまうのでは?という話題について、最新動向とねぎおの視点を交えて深掘りしていきます。

背景:AIモードの登場とCTR低下の現実

2024年、米国を中心にGoogleが本格導入したAI要約表示「AI Overviews(AIO)」では、検索結果ページの上部に生成AIが回答を提示するようになりました。

この変化により、ユーザーがリンクをクリックせずに満足してしまう=CTR(クリック率)が大幅に下がる、ゼロクリックサーチという現象が起きています。

たとえば、SEO業界で有名な調査によると、検索結果1位のCTRがこれまでの「7.3%」から「2.6%」へと激減したという報告もあります。

約65%もクリックが減ったと考えると、かなりインパクトのある変化です。

一方で、Googleのサンダー・ピチャイCEOは「検索クエリ自体は増えており、AIも含めたトラフィック全体は長期的にはむしろ増えている」と発言しています。

このギャップをどう理解すべきでしょうか?

米国では訴訟も。Googleへの批判の声とピチャイの反論

AI Overviewsの導入に対し、米国では出版社団体などがGoogleを強く批判しています。

「リンクがあるからこそトラフィックと収益が生まれていたのに、要約だけで済まされてしまうのはコンテンツの“窃盗”ではないか」

という声もあり、訴訟も起きています。

しかしGoogle側はこれに真っ向から反論。

ピチャイCEOは、「われわれほどWebにトラフィックを送っている企業は他にない」「検索体験は進化しているが、根本的な方向性は“Webへの導線強化”」とし、AI Overviewsもあくまで「文脈を与えるもの」であり、より多くのソースにトラフィックを送っていると主張しています。

つまり、短期的にはクリックが減って見えるかもしれないが、中長期的には質の高いトラフィックがWeb全体に行き渡る仕組みになるという考えです。

現在は“過渡期” ― 今こそ冷静な目で状況を見るべき

実際、私たちのクライアントの中でも、「トラフィックが増えた」「逆に減った」とケースはさまざま。

これはつまり、今は“検索の転換期”であり、業界もユーザーもまだ最適解を模索している途中ということです。

また、Googleはここ2年でインデックスされるコンテンツ量が45%も増えていると明かしています。

ユーザーは増え、情報量も増え続けるなか、AIで検索体験を効率化する流れは止めようがないでしょう。

ピチャイの「クレジットカード例」にねぎおも激しく共感

今回の動画で、ピチャイCEOが紹介していたたとえ話の中で、特にねぎおが深く共感したのが「クレジットカードの導入初期」との比較です。

彼はこう語っています。

「クレジットカードが登場した当初、小売店は一時的に売上が落ちると感じた。

しかし、時間が経つにつれて利便性を理由に消費者が増え、売上も拡大した」

まさにこの通り。

AI Overviewsも、今は混乱期で一部のサイトには影響が出るかもしれませんが、ユーザー体験としての利便性は確実に進化しており、長期的には市場全体を押し上げる可能性が高いと感じています。

この話を聞いて、「なるほど」と膝を打った方も多いのではないでしょうか。

私たちも、AI検索という新たなインフラを敵と見るのではなく、どう共存して自社の価値を伝えていくかを考えるフェーズに入っているのだと思います。

ねぎお社長の提言:AIに“選ばれるサイト”になるために

AIモードがあろうと、AI Overviewsが導入されようと、ユーザーが「もっと知りたい」と思ったときに選ぶのは、信頼できるサイトです。

そのために、以下3点を改めて意識しましょう。

- ブランド力を高める(信頼・専門性・一貫性)

- オリジナリティある一次情報・体験・分析を発信する

- SNSや動画など複数チャネルで発信し、AIが学習する接点を増やす

これらは、前回のメルマガでもお伝えした「LLMO対策」とも地続きの考え方です。

【AI時代のSEO】LLMO対策をねぎおが語ってみた―ねぎお社長のSEOメルマガ Vol.78

まとめ:悲観より、進化への適応を

AIモードによって一部のCTRは下がったかもしれません。

ですが、それは表面的な数値に過ぎない可能性もあります。

大切なのは「数字の増減」そのものよりも、その先にある“意図あるトラフィック”をどう得ていくかです。

このAI時代、選ばれるのは「人にもAIにも信頼される発信者」。

これからも基本に忠実に、しかし変化には柔軟に、前向きに進んでいきましょう!

では、また!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■SEOコンサルティングのご相談は下記より、お気軽にご連絡をお待ちしております。

https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/seo-consulting#sec9

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー